Nadie duda ni un solo instante de que el sujeto sea un ser sensible, por catálisis: un ser « sensible a », pero el lugar de la sensibilidad en la economía de la significación crea problemas: el sentido ¿es la respuesta a las preguntas? 9, o ¿a las subitaneidades de las que da testimonio la sensibilidad? ¿O es a la inversa: la sensibilidad es ella misma el conjunto de respuestas posibles a las preguntas que el sentido, en razón de sus transgresiones, de sus propias incertidumbres le dirige [al sujeto sensible]?

En cierta medida, el hecho de tomar en cuenta lo sensible obliga a tomar la narratividad al revés: si la narratividad ve en el sujeto un sujeto de hacer , un sujeto activo, la admisión de lo sensible conduce a dar lugar a un sujeto del padecer : un sujeto pasivo [o pasivizado]. La vivencia íntima del sujeto de estado en esa circunstancia se impone a las «miras» del sujeto operador.

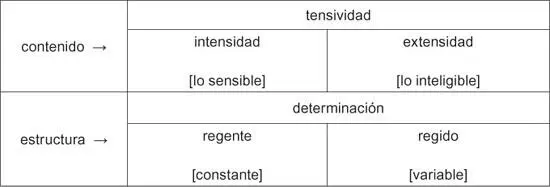

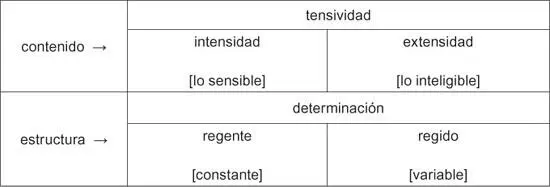

La hipótesis tensiva 10admite como punto de anclaje, puesto que alguno hace falta, la distinción entre los estados del alma y los estados de cosas. Sin embargo, esta dualidad en cuanto tal pertenece al plano de la expresión: proporciona la escena, pero no la pieza por representar. Desde nuestro punto de vista, lo que importa es el tipo de relación que conviene postular. A los ojos de Hjelmslev, la relación más “interesante” es la «determinación» 11, la rección, en la terminología tradicional, la cual coloca en presencia una de otra una «constante» y su «variable». Según la formulación conservada por Hjelmslev: la «variable» determina la «constante», o más sencillamente: la constante en posición de regente rige la variable en posición de regida. Con estas precisiones, proponemos lo sensible como regente, y lo inteligible, en cuanto regido, y aceptamos el déficit modal de este último respecto del primero como uno de los secretos del afecto: «Lo propio del mundo intelectual consiste en ser trastornado siempre por el mundo sensible» 12. Lo sensible, según la morfología y la sintaxis que le son propias, tal vez no sea más que esa acentuación, esa desigualdad creadora, ese control unas veces despótico, otras liberal, que ejerce sobre lo inteligible.

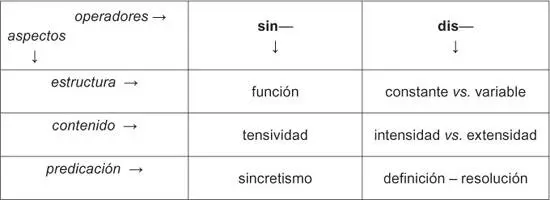

Para Hjelmslev, las categorías de la forma de la expresión y las de la forma del contenido son idénticas, pero es claro que la terminología que las expresa ha sido tomada principalmente del plano de la expresión. La terminología greimasiana privilegia, por lo demás es comprensible, la narratividad, es decir, una posibilidad situada. Una terminología debe ser, en cuanto sea posible, parlante, es decir, transparente: la coalescencia de lo sensible y de lo inteligible nosotros la designamos con el término de tensividad , y, referida al análisis y al acoplamiento subsiguiente, tomamos de Hjelmslev el par de prefijos in - y ex -, pareja que es uno de los resortes de su terminología 13, y designamos ahora lo sensible como in tensivo y lo inteligible como ex tensivo . Sin cultivar la paradoja, diremos que la tensividad no es nada, nada más que la junción de la intensidad y de la extensidad, así como la sílaba 14no es nada más que la junción, el espacio de encuentro de una magnitud vocálica y de una magnitud consonántica. El cuadro siguiente resume nuestro proceder:

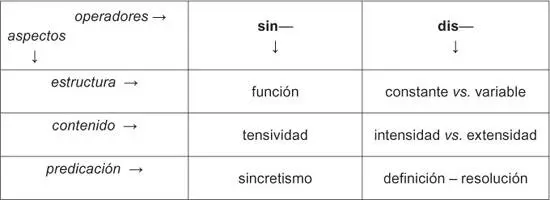

Una magnitud tensiva —precisaremos en un instante su condicionalidad— es, pues, una magnitud compleja , portadora de dos rasgos: por una parte, un rasgo intensivo (Cassirer diría un «acento de sentido»); por otra parte, un rasgo extensivo. Lo cual no deja de tener consecuencias. En efecto, la hipótesis tensiva en el estado actual de su desarrollo, la problemática hjelmsleviana del análisis y el estatuto de la definición en los Prolegómenos son «variedades» de un mismo funcionamiento. Esa convergencia surge de las tres consideraciones siguientes: (i) la esquicia de la tensividad conduce al enfrentamiento cara a cara de la intensidad y de la extensidad; (ii) un análisis tiene por plano de la expresión una dualidad y por plano del contenido, una dependencia: «Una dependencia que cumple las condiciones de un análisis será llamada función 15», de ahí la dependencia de la extensidad respecto de la intensidad; (iii) finalmente, por reciprocidad, tenemos razones para aceptar la pareja de la intensidad y de la extensidad como la definición de la tensividad:

Esto nos lleva a la definición de la definición: por definición entendemos una división, sea del contenido de un signo, sea de la expresión de un signo 16.

En cierto sentido, la definición, al sustituir el contenido definido por una «cadena de contenidos de signos», dispersa ese contenido definido. Si admitimos con Cassirer que el proceder del pensamiento es «circular», es decir que

la conexión supone la división, así como la división por su lado no tiene otra meta que preparar y hacer posible esa conexión 17,

si, además, reconocemos en la definición el grado cero de la predicación, entonces, el isomorfismo de las magnitudes consideradas se establece así:

2.2 CANTIDAD NO NUMÉRICA Y PRINCIPIO DE CONSTANCIA

El estructuralismo considera las magnitudes que somete al análisis como absolutas, y con bastante frecuencia ignora la variabilidad cuantitativa. A la inversa, los pintores oponen el tono franco, portador de brillo [estallido], al tono quebrado, atenuado por la mezcla con otro tono. El punto de vista tensivo trata la cualidad absoluta como un caso particular, y concibe toda magnitud como un objeto que la sintaxis tensiva, según uno u otro de los tres estilos sintácticos enumerados más adelante, está dispuesto a tratarlo.

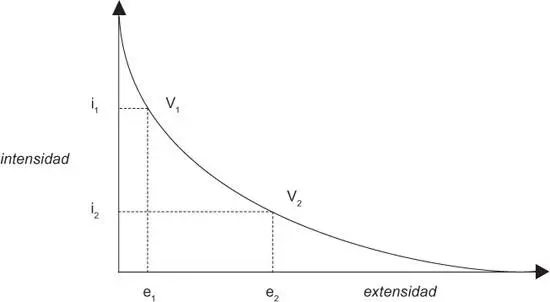

2.2.1 Los valores como producto

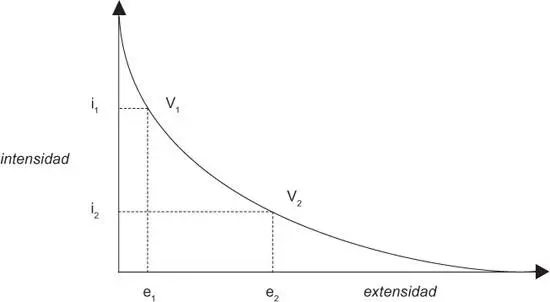

Esa asimetría introduce la singularidad del espacio tensivo. La correlación inversa tiene por sintaxis íntima un principio de constancia que se puede formular así: si la intensidad y la extensidad varían en razón inversa la una de la otra, entonces, el producto de las valencias respectivas de dos valores distintos será tendencialmente constante y su norealización eventual, evenemencial, sería para el (los) sujeto(s) como un objetivo que realizar. Como puede apreciarse en el diagrama siguiente:

Este razonable principio de constancia del que acabamos de hacer la hipótesis significa que los productos «místicos» [ V 1 = i 1x e 1 ] y [ V 2 = i 2x e 2 ] tienden hacia una constante virtual reguladora. En la dimensión de la intensidad, las valencias se distinguen unas de otras o como aumentos o como disminuciones; en la dimensión de la extensidad, como selecciones o como mezclas. La hipótesis del principio de constancia autoriza un paso suplementario hacia la singularidad del espacio tensivo: si el producto de las valencias /i/ y /e/ tiende a una constante, entonces, /i/ se convierte también en el cociente de dividir / V 1/ por el divisor /e/. Si /e/ aumenta, /i/ disminuye, de suerte que /e/ funciona ahora como divisor e /i/ como un cociente. Según la terminología propuesta en Éléments de grammaire tensive [en español: Semiótica tensiva ], un repunte en la dimensión de la extensidad tiene por correlato inmediato o próximo una atenuación en la dimensión de la intensidad. La medida intensiva y el número extensivo varían en razón inversa la una del otro, como muestra el siguiente ejemplo tomado de Rousseau y que debemos a D. Bertrand:

Читать дальше