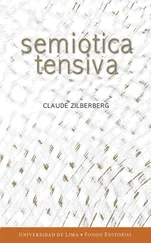

Claude Zilberberg - La estructura tensiva

Здесь есть возможность читать онлайн «Claude Zilberberg - La estructura tensiva» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:La estructura tensiva

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

La estructura tensiva: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La estructura tensiva»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

La estructura tensiva — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La estructura tensiva», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

(ii) la operación mayor, el análisis, recae sobre una dependencia y no sobre una oposición, como recomendaban los de el Círculo Ligüístico de Praga. En efecto, si uno eligiera como objeto una oposición, el análisis sería superfluo y se convertiría en una suerte de pleonasmo; (iii) como el análisis, por decirlo de alguna manera, sería exclusivo, habría de ser también transitivo, es decir que el analizante termina siendo el analizado. Hay una paradoja virtuosa en la concepción hjelmsleviana del análisis: esta última separa para reunir, divide para enlazar. En este sentido, la teoría, para Hjelmslev, es «deductiva».

A pesar de reclamarse seguidora de Hjelmslev, la concepción greimasiana de la teoría es en varios aspectos su antítesis. Por el crédito atribuido al análisis, el proceder hjelmsleviano va de lo complejo a lo simple, a las «figuras», mientras que, para Greimas, se presenta como un «recorrido que va de lo más simple a lo más complejo, de lo más abstracto a lo más concreto» 11. En segundo lugar, Greimas, en el artículo relativo al recorrido generativo que figura en Semiótica 1 , distingue para cada nivel un componente semántico, o morfológico, y un componente sintáctico 12, mientras que uno de los objetivos que se desprenden de Hjelmslev es la recusación de la cesura inmemorial entre la sintaxis y la morfología:

(…) la clasificación de los funtivos en invariantes y variantes que estamos planteando derrumbará la base de la bifurcación tradicional de la lingüística en morfología y sintaxis 13.

En tercer lugar, la posición de Greimas hasta Semiótica de las pasiones se caracteriza por la prevalencia de la racionalidad:

(…) las instancias generativas más profundas aparecen constituidas por las formas lógico-semánticas (lo cual permite economizar el concepto de interpretación) (…) 14.

De la imperfección vuelve sobre esta orientación intelectualista introduciendo el concepto de estesis , definida como «fusión total del sujeto y del objeto». Sin embargo, si ampliamos el marco, la dirección adoptada por De la imperfección puede ser interpretada como una catálisis de gran amplitud, la cual propone el orden de la significación como presuponiente, y la afectividad, particularmente la que emerge bajo las especies del sobrevenir, como presupuesta. Nosotros retomamos por nuestra cuenta los bellos análisis de Cassirer relativos a lo que él llama en la Filosofía de las formas simbólicas el «fenómeno de expresión». Este «fenómeno de expresión» significa para el sujeto cierto estilo modal marcado por la pasividad, si no por la pasibilidad (A. Hénault):

Pues toda experiencia vivida de expresión no es ante todo más que una prueba padecida : es un «ser-captado» más que un «captar», (…) 15.

Para el objeto, la intensidad vivida del «fenómeno de expresión» impone la secundariedad modal de la percepción:

[La percepción] no se resuelve jamás en un simple complejo de cualidades sensibles —como claro u oscuro, frío o caliente—, sino que se acomoda en cada caso a una tonalidad de expresión determinada y específica; jamás está regulada exclusivamente por el « qué » del objeto, sino que más bien capta el modo de su aparición global, el carácter de lo seductor o de lo amenazante, de lo familiar o de lo inquietante, de lo tranquilizador o de lo amedrentador que reside en ese fenómeno tomado puramente como tal, independiente de su interpretación objetiva 16.

Cassirer excluye formalmente que la afectividad pueda ser insertada en una objetividad que la precedería:

[Esta interpretación] debe previamente anular la vida de la percepción, convertirla en un complejo de simples contenidos de la impresión sensible para reanimar enseguida ese «material» muerto de la sensación gracias al acto de penetración afectiva. Pero la vida que así le toca en suerte por partijas sigue siendo en último análisis una simple apariencia, obra de la ilusión psicológica 17.

Bajo esta premisa, las estructuras profundas son más bien «tímicosemánticas» que no «lógico-semánticas». Esa anterioridad tanto funcional como existencial del «fenómeno de expresión», es decir, del afecto , permite comprender por qué su manifestación preferencial recibe la forma de la subitaneidad y del evento. Volveremos sobre esto a propósito del modo semiótico de la eficiencia.

En último lugar, Greimas considera el tránsito de un nivel llamado «profundo» a un nivel denominado «superficial» como una «conversión». Ese tránsito se efectúa según dos modalidades: (i) un principio de conservación, o de persistencia, en virtud del cual la esquicia entre la semántica y la sintaxis está presente en todos los niveles; (ii) un principio de «enriquecimiento», de aumento del sentido, ya mencionado, que va de lo simple hacia lo complejo:

(…) es preciso reconocer que la generación de la significación, al introducir nuevas articulaciones en cada etapa de su recorrido, aporta al mismo tiempo un “enriquecimiento” o un “aumento” del sentido, dado que la significación no es otra cosa sino “articulación” 18.

El paso del nivel fundamental, donde no intervienen más que la interdefinición semántica y la interacción sintáctica, hacia el nivel superficial no deja de ser problemático: no todo parece ocurrir como si el recorrido generativo fuese el mal y el remedio: ¿el desarrollo del recorrido generativo no reintegra las magnitudes que había suspendido para constituir justamente el nivel fundamental, especialmente el tiempo y el espacio, esos guardianes del sentido?

La amplitud de las divergencias entre los procederes respectivos de Hjelmslev y de Greimas suscita la perplejidad. ¿Son superables? El proceder greimasiano supone, bajo beneficio de inventario: (i) la tripartición de los niveles; (ii) la dirección ascendente de lo simple hacia lo complejo; (iii) la reciprocidad de la semántica y de la sintaxis a la altura de cada nivel. Para que esta aproximación entre en concordancia con la primacía y la continuidad del análisis, preconizados por Hjelmslev, basta, según creemos, con postular, siguiendo a Hjelmslev, una dirección descendente de lo complejo hacia lo simple que es, desde el punto de vista metalingüístico, el plano de la expresión de la preeminencia del análisis. Nuestra posición es susceptible de dos interpretacionesevaluaciones divergentes: o una interpretación peyorativa, generalmente identificada con el eclecticismo, o una interpretación positiva, la de la metáfora, la del bricolaje según la lectura que de él propone Lévi-Strauss en las primeras páginas de El pensamiento salvaje .

2. El espacio tensivo

Uno espera que los conceptos sean interdefinidos, pero esta demanda supone una condición que resulta fácil de catalizar: es necesario que esos conceptos «comuniquen» los unos con los otros, es decir que ocupen el mismo espacio.

2.1 UNA CIRCULARIDAD VIRTUOSA

El primer requisito concierne a nuestro recurso a la noción de « espacio tensivo ». Esta noción de espacio es polisémica y requiere una decisión: la noción de espacio es, según creemos, esencialmente «conjuntiva»; el espacio es el horizonte de toda pluralidad captada. Enunciar simplemente: «un triángulo yun cuadrado» es decir que esos dos objetos habitan el mismo espacio:

Que A y B no formen cada uno por separado un mundo en sí, sino que pertenezcan a un conjunto, es lo que quiere decir la observación en el espacio. Tal es el sentido del “lado a lado”. Si cada objeto fuese un ser en sí, no existiría el “lado al lado”. No podríamos absolutamente establecer una relación entre ellos 1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «La estructura tensiva»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La estructura tensiva» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «La estructura tensiva» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.