Leistungsmotiviert im psychologischen Sinne ist ein Verhalten nur dann, wenn es auf die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit zielt und zwar in Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab, den es zu erreichen oder zu übertreffen gilt. Man will wissen, was einem in einem Aufgabenfeld gerade noch gelingt und was nicht, und strengt sich deshalb besonders an. (Rheinberg & Vollmeyer, 2019, S. 65)

Die Motivation, sich mit einer vorgegebenen Lernanforderung auseinanderzusetzen, hängt also ab von einem subjektiv akzeptierten Gütemaßstab, der die Messlatte dafür liefert, wann ich mich als tüchtig wahrnehme. Dieser Gütemaßstab ist durchaus situationsabhängig definiert: Wenn ich z. B. aus Krankheitsgründen nur an der Hälfte des auf eine Prüfung vorbereitenden Unterrichts teilnehmen konnte, wird der subjektive Gütemaßstab niedriger angelegt, als wenn ich nicht krank gewesen wäre. Ob die eigene Leistung in einer Prüfung subjektiv als Erfolg oder als Misserfolg erlebt wird, hängt also auch davon ab, was man sich vorgenommen hatte. Dieser subjektive und situationsabhängige Gütemaßstab wird in der Motivationspsychologie als Anspruchsniveau bezeichnet.

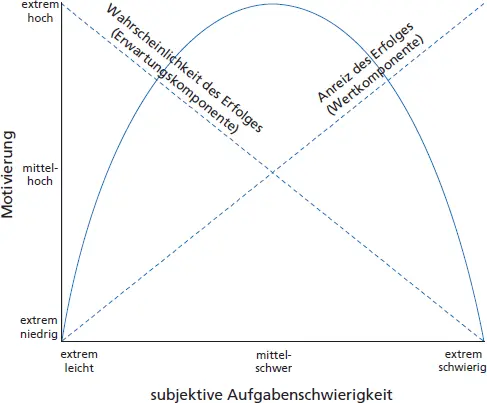

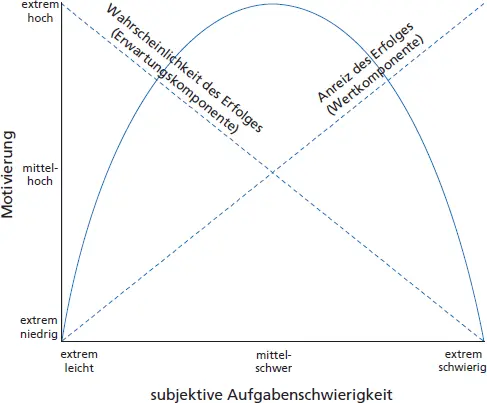

Eine gute Beschreibung dessen, wovon die individuelle Anspruchsniveausetzung abhängt, hat Atkinson (1957) in seinem Risiko-Wahl-Modell geleistet, das als Prototyp moderner Erwartungs-mal-Wert-Theorien der Motivation gilt (  Abb. 2.9). Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass die Anspruchsniveausetzung von der Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartungskomponente) und vom Erfolgsanreiz (Wertkomponente) abhängt. Eine subjektiv schwierige Anforderung besitzt zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz, da allerdings die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, motiviert sie nicht zum Leistungshandeln. Umgekehrt motiviert auch eine subjektiv als sehr leicht wahrgenommene Aufgabenanforderung trotz extrem hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht unbedingt zum Handeln, weil kein besonderer Erfolgsanreiz gegeben ist. Besonders motivierend sind dagegen subjektiv als mittelschwer erlebte Aufgaben, weil bei ihnen das Zusammenspiel (das Produkt) aus Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz (Erwartung mal Wert) maximalen Gewinn verspricht.

Abb. 2.9). Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass die Anspruchsniveausetzung von der Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartungskomponente) und vom Erfolgsanreiz (Wertkomponente) abhängt. Eine subjektiv schwierige Anforderung besitzt zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz, da allerdings die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, motiviert sie nicht zum Leistungshandeln. Umgekehrt motiviert auch eine subjektiv als sehr leicht wahrgenommene Aufgabenanforderung trotz extrem hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht unbedingt zum Handeln, weil kein besonderer Erfolgsanreiz gegeben ist. Besonders motivierend sind dagegen subjektiv als mittelschwer erlebte Aufgaben, weil bei ihnen das Zusammenspiel (das Produkt) aus Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz (Erwartung mal Wert) maximalen Gewinn verspricht.

Fokus: Die situative Erwartungs-mal-Wert-Theorie der Motivation von Eccles und Wigfield (2020)

Jacquelynne Eccles (1983) hat die Wertkomponente des Atkinson’schen Risiko-Wahl-Modells weiter ausdifferenziert und damit eine der weltweit attraktivsten Theorien der Lern- und Leistungsmotivation vorgelegt. Die für das Lernhandeln funktionale Motivation wird darin durch die Erfolgserwartung und durch die verschiedenen aufgaben- und situationsbezogenen Wertüberzeugungen bestimmt: (a) die Wichtigkeit einer guten Leistung bei einer gegebenen Aufgabe für wichtige Aspekte des eigenen Selbst, (b) das intrinsische Interesse an der Bearbeitung der Aufgabe, (c) die Nützlichkeit einer erfolgreichen Aufgabenbearbeitung für das Erreichen eigener Ziele, und (d) die subjektiven Kosten der Aufgabenbearbeitung.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich diese Theorievariante in der Motivationsforschung weltweit durchgesetzt. Eccles und Wigfield (2020; Wigfield & Ecces, 2020) sprechen davon, dass es sich bei dieser Theorie um eine »situative« (situated) Erwartungs-mal-Wert-Theorie der Motivation handele, da sie die Vorrangigkeit des aktuellen situativen Kontextes bei der individuellen Aktualisierung motivationaler Prozesse betone.

So plausibel das Atkinson’sche Risiko-Wahl-Modell auch ist, in der Empirie ist zu beobachten, dass sich nicht alle Personen modellgemäß verhalten und sich bevorzugt den Anforderungen einer subjektiv als mittelschwierig erlebten Aufgabe stellen. Manche Personen scheinen generell Aufgaben mittleren Schwierigkeitsniveaus zu meiden und stattdessen – wenn sie frei wählen dürfen – sehr leichte (bisweilen auch sehr schwere) Aufgaben zu bevorzugen. Offensichtlich gibt es systematische interindividuelle Unterschiede im Leistungsmotiv bzw. im Lern- und Leistungsmotivsystem. Diese können aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven beschrieben werden, von denen drei der einflussreichsten im Folgenden etwas näher betrachtet werden.

Erfolgsmotivierte vs. Misserfolgsängstliche

Um die interindividuellen Unterschiede im Leistungsmotiv zu erklären, postulierte Atkinson (1957), dass das individuelle Leistungsmotiv aus zwei unabhängigen Anteilen bestehe: dem sogenannten Erfolgsmotiv (M e) und dem sogenannten Misserfolgsmotiv (M m). Unter Erfolgsmotiv verstand er dabei die Tendenz, Anforderungssituationen eher erfolgszuversichtlich anzugehen, unter Misserfolgsmotiv die Tendenz, sie aus Furcht vor Misserfolg eher zu meiden. Obwohl beide Motivanteile grundsätzlich bei jedem Menschen vorhanden seien, komme es zur relativ zeitstabilen und situationsübergreifenden Dominanz der einen oder der anderen Tendenz. Bei klarer Dominanz des Erfolgsmotivs über das Misserfolgsmotiv werden Aufgaben mittlerer Schwierigkeit bevorzugt, wie es das Risiko-Wahl-Modell auch vorhersagt (  Abb. 2.9). Bei Dominanz des Misserfolgsmotivs kommt es dagegen zu einer Meidungstendenz für Aufgaben mittlerer subjektiver Schwierigkeit. Das Misserfolgsmotiv lässt eine Person defensiv agieren. Sie denkt eher an die negativen Konsequenzen eines Misserfolgs als an die positiven Konsequenzen eines (für unwahrscheinlich gehaltenen) Erfolgs. Wenn sie könnte, würde sie der Anforderungssituation ganz aus dem Weg gehen. Drängt man eine misserfolgsängstliche Person, eine Aufgabe zu bearbeiten und lässt ihr dabei die freie Wahl des Schwierigkeitsniveaus, so wird sie entweder sehr leichte oder sehr schwere Aufgabenanforderungen wählen. Die eigentlich angemessenen Aufgaben eines subjektiv mittelschweren Anforderungsniveaus sind für Personen mit dominierendem Misserfolgsmotiv am bedrohlichsten, weil sie am ehesten ihre eigene Tüchtigkeit erkennbar werden lassen. Da ihre Gedanken aber vom möglichen Misserfolg gefesselt sind, fürchten sie, bei der Bearbeitung solcher Aufgaben die eigene Inkompetenz aufgezeigt zu bekommen. Sie wählen also entweder sehr leichte Aufgaben, weil dabei der Misserfolg so gut wie ausgeschlossen ist, oder aber sehr schwere Aufgaben, weil dort das Scheitern keine Schlussfolgerung auf die eigene Tüchtigkeit erlaubt: Man muss nicht inkompetent sein, wenn man bei einer sehr schweren Aufgabe versagt.

Abb. 2.9). Bei Dominanz des Misserfolgsmotivs kommt es dagegen zu einer Meidungstendenz für Aufgaben mittlerer subjektiver Schwierigkeit. Das Misserfolgsmotiv lässt eine Person defensiv agieren. Sie denkt eher an die negativen Konsequenzen eines Misserfolgs als an die positiven Konsequenzen eines (für unwahrscheinlich gehaltenen) Erfolgs. Wenn sie könnte, würde sie der Anforderungssituation ganz aus dem Weg gehen. Drängt man eine misserfolgsängstliche Person, eine Aufgabe zu bearbeiten und lässt ihr dabei die freie Wahl des Schwierigkeitsniveaus, so wird sie entweder sehr leichte oder sehr schwere Aufgabenanforderungen wählen. Die eigentlich angemessenen Aufgaben eines subjektiv mittelschweren Anforderungsniveaus sind für Personen mit dominierendem Misserfolgsmotiv am bedrohlichsten, weil sie am ehesten ihre eigene Tüchtigkeit erkennbar werden lassen. Da ihre Gedanken aber vom möglichen Misserfolg gefesselt sind, fürchten sie, bei der Bearbeitung solcher Aufgaben die eigene Inkompetenz aufgezeigt zu bekommen. Sie wählen also entweder sehr leichte Aufgaben, weil dabei der Misserfolg so gut wie ausgeschlossen ist, oder aber sehr schwere Aufgaben, weil dort das Scheitern keine Schlussfolgerung auf die eigene Tüchtigkeit erlaubt: Man muss nicht inkompetent sein, wenn man bei einer sehr schweren Aufgabe versagt.

Abb. 2.9: Abhängigkeit der Lern- und Leistungsmotivierung von der subjektiven Aufgabenschwierigkeit (Erfolgswahrscheinlichkeit) und dem Erfolgsanreiz gemäß dem Risiko-Wahl-Modell von Atkinson (1957)

Heckhausen (1963, 1989) hat darauf hingewiesen, dass es sich beim Atkinson’schen Leistungsmotiv nicht um ein typologisch trennscharfes Entweder-Oder-Konzept handelt, sondern um ein Kontinuum zwischen Erfolgszuversichtlichkeit und Misserfolgsängstlichkeit. Um die Auswirkungen der individuellen Motivausprägung auf das Verhalten in Lern- und Leistungssituationen besser zu verstehen, wurden in der Regel Extremgruppenvergleiche durchgeführt, d. h. Personen mit überwiegender Erfolgszuversicht wurden mit solchen verglichen, bei denen die Misserfolgsängstlichkeit überwog. Dabei zeigte sich, dass sich auch die Erfolgszuversichtlichen nicht exakt nach dem Risiko-Wahl-Modell verhielten, sondern dass sie tendenziell etwas riskanter agierten und eher höhere Aufgabenschwierigkeiten wählten. Die Misserfolgsmotivierten zeigten sich in den empirischen Studien insgesamt als weniger konsistente Gruppe. Wie von Atkinson vermutet wählten einige von ihnen eher zu leichte, andere eher zu schwere Aufgaben.

Читать дальше

Abb. 2.9). Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass die Anspruchsniveausetzung von der Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartungskomponente) und vom Erfolgsanreiz (Wertkomponente) abhängt. Eine subjektiv schwierige Anforderung besitzt zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz, da allerdings die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, motiviert sie nicht zum Leistungshandeln. Umgekehrt motiviert auch eine subjektiv als sehr leicht wahrgenommene Aufgabenanforderung trotz extrem hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht unbedingt zum Handeln, weil kein besonderer Erfolgsanreiz gegeben ist. Besonders motivierend sind dagegen subjektiv als mittelschwer erlebte Aufgaben, weil bei ihnen das Zusammenspiel (das Produkt) aus Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz (Erwartung mal Wert) maximalen Gewinn verspricht.

Abb. 2.9). Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass die Anspruchsniveausetzung von der Erfolgswahrscheinlichkeit (Erwartungskomponente) und vom Erfolgsanreiz (Wertkomponente) abhängt. Eine subjektiv schwierige Anforderung besitzt zwar einen sehr hohen Erfolgsanreiz, da allerdings die Erfolgswahrscheinlichkeit extrem niedrig ist, motiviert sie nicht zum Leistungshandeln. Umgekehrt motiviert auch eine subjektiv als sehr leicht wahrgenommene Aufgabenanforderung trotz extrem hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nicht unbedingt zum Handeln, weil kein besonderer Erfolgsanreiz gegeben ist. Besonders motivierend sind dagegen subjektiv als mittelschwer erlebte Aufgaben, weil bei ihnen das Zusammenspiel (das Produkt) aus Erfolgswahrscheinlichkeit und Erfolgsanreiz (Erwartung mal Wert) maximalen Gewinn verspricht.