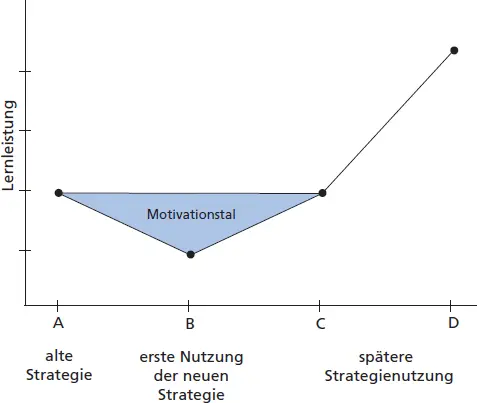

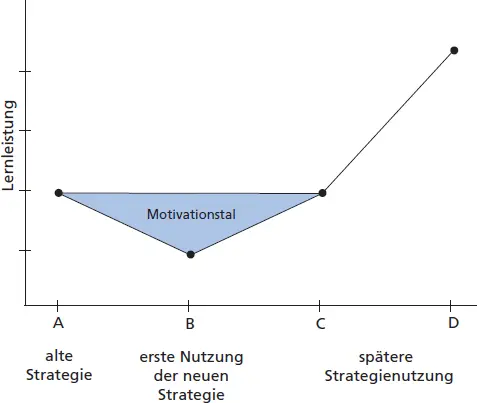

Auch wenn in der entwicklungspsychologischen Grundlagenforschung mittlerweile mit guten Argumenten bezweifelt wird, dass das Stadium der Nutzungsineffizienz beim Strategieerwerb notwendigerweise auftreten muss (Sodian & Schneider, 1999), so dürfte dieses Stadium beim Erwerb komplexer Lernstrategien, wie sie in Schule und Unterricht vermittelt werden sollen, eher die Regel sein. Will man solche Strategien im Unterricht vermitteln, muss also damit gerechnet werden, dass beim Erlernen einer neuen Strategie erhebliche motivationale Probleme auftreten können. Da nämlich die ersten Anwendungen der neuen Strategie oftmals keineswegs zu den erhofften Leistungssteigerungen führen, ist zunächst eine Durststrecke, ein »Motivationstal« zu überwinden, weil sich der erhoffte Nutzen nicht gleich realisieren lässt (  Abb. 2.8). Oft ist es so, dass der anfängliche Einsatz einer neuen Strategie derart viel Arbeitsgedächtniskapazität erfordert, dass nicht nur kein neuer Nutzen entsteht, sondern die Leistungsresultate gegenüber dem Lernen mit Hilfe der alten Strategie sogar ungünstiger ausfallen. Erst wenn die neue (mächtigere) Strategie hinreichend automatisiert ist, erlebt der Lernende den erwünschten Leistungsvorteil.

Abb. 2.8). Oft ist es so, dass der anfängliche Einsatz einer neuen Strategie derart viel Arbeitsgedächtniskapazität erfordert, dass nicht nur kein neuer Nutzen entsteht, sondern die Leistungsresultate gegenüber dem Lernen mit Hilfe der alten Strategie sogar ungünstiger ausfallen. Erst wenn die neue (mächtigere) Strategie hinreichend automatisiert ist, erlebt der Lernende den erwünschten Leistungsvorteil.

Abb. 2.8: Motivationstal der Nutzungsineffizienz beim Erwerb einer Strategie nach Miller und Seier (1994)

Lerntypen und Lernstile: Individuelle Präferenzen in der Art strategischen Lernens?

Seit langem weit verbreitet ist die im Lichte vorliegender empirischer Befunde weitgehend kritisch zu hinterfragende Annahme, dass sich Lernende systematisch darin unterscheiden, welche Lernstrategien sie besonders effektiv und erfolgreich einsetzen können. Der französische Nervenarzt Charcot legte in den 1880er Jahren eine erste Taxonomie verschiedener Vorstellungs- bzw. Gedächtnistypen vor, indem er zwischen einem visuellen, einem akustischen, einem motorischen und einem indifferenten Typus unterschied. Je nach Typus – so glaubte er – würden eher visuelle, eher akustische oder eher motorisch-enaktive Inhalte bzw. Materialien besser gelernt werden. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Gedanke der individuellen Lerntypen in pädagogischen Kreisen lebhaft diskutiert.

Das seinerzeit viel gelesene Lehrbuch von Offner (1924) fasst die wesentlichen Ergebnisse dieser Diskussionen zusammen. Danach unterschied man zwischen formalen und materialen Lerntypen. Zu den materialen Lerntypen gehören z. B. die in der Taxonomie von Charcot beschriebenen, da hier die individuellen Unterschiede am bevorzugten Inhalt bzw. am Material des Lernstoffs festgemacht werden. Die besonderen Lern- und Gedächtnisleistungen mancher Maler, Musiker oder Sportler und das – zumindest im Erwachsenenalter höchst selten auftretende – Phänomen eines überaus stark und lange anhaltenden Nachbildes sensorisch wahrnehmbarer Ereignisse (Eidetik) waren beliebte Belege für die vermeintliche Existenz der materialen Lerntypen. Doch schon Offner (1924) musste feststellen, dass »ein ganz einseitiger Typus […] eine Ausnahme [ist] […]. Vorherrschend sind gemischte Disponibilitätstypen« (S. 174).

Unter dem formalen Lerntyp verstand man die Präferenz für eine bestimmte Art des Lernens, also den von einer Person bevorzugten Lernstil. Offner (1924) unterscheidet zwischen »mechanischen«, »logischen« und »mnemotechnischen« Lernstilen. Einige Jahre zuvor hatte Meumann (1911, S. 231) bereits zwischen »analytischen« und »synthetischen Lernern« unterschieden. Aber auch die Differenzierungen nach formalen Lerntypen erwiesen sich als problematisch und ließen sich empirisch nicht stützen. Das Aufkommen faktorenanalytischer Untersuchungsmethoden führte schon bald dazu, individuelle Differenzen im Lernverhalten bzw. in den Lernleistungen als Folge unterschiedlicher Ausprägungen einer Vielzahl von Fähigkeiten (z. B. mechanisches Denken, logisches Denken) zu beschreiben. Erst zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts griff man unter dem Stichwort kognitive Stile ein den formalen Lerntypen ähnelndes Konzept wieder auf.

Im Unterschied zu den eher unipolaren und eindimensionalen Fähigkeitskonzepten (z. B. Intelligenz) versteht man unter kognitiven Stilen bipolar beschreibbare intraindividuell stabile Präferenzen der Informationsverarbeitung. Nach Messick (1994) handelt es sich dabei um persönlichkeitsabhängige Vorlieben des Wahrnehmens, Erinnerns, Denkens und Problemlösens, die relativ unabhängig sind von der allgemeinen Intelligenz. Die bekanntesten empirisch untersuchten kognitiven Stile sind die »Impulsivität vs. Reflexivität« und die »Feldabhängigkeit vs. Feldunabhängigkeit«. Die Erwartung, dass die bipolare Differenzierung dieser kognitiven Stile vor allem mit qualitativen, nicht jedoch mit quantitativen Leistungsunterschieden beim Lernen einhergehe und dass diese Unterschiede intelligenzunabhängig seien, hat sich jedoch empirisch nicht bestätigen lassen (McKenna, 1990; Tiedemann, 1983). Am Beispiel der Feldabhängigkeit/Feldunabhängigkeit lässt sich gut zeigen, dass die sogenannten kognitive Stile eher intelligenzverwandte Fähigkeiten darstellen als individuelle und intelligenzunabhängige Strategiepräferenzen beim Lernen.

Fokus: Feldabhängigkeit vs. Feldunabhängigkeit

Um 1940 herum beobachtete der Psychologe Herman Witkin, dass einige Flugzeugpiloten, wenn sie in eine Wolkenbank hineinflogen, häufig mit ihrem Flieger in gekippter Lage aus der Wolkenbank wieder herauskamen, ohne zwischenzeitlich die Änderung der Lage des Flugzeugs realisiert zu haben. Bei der Untersuchung dieses und anderer Phänomene der Wahrnehmung einzelner Faktoren in einem visuellen Gesamtfeld, stieß Witkin auf systematische interindividuelle Unterschiede, die er als Feldabhängigkeit vs. Feldunabhängigkeit beschrieb (Witkin, Moore, Goodenough & Cox, 1977).

Feldabhängige Personen tendieren dazu, (visuelle) Muster ganzheitlich wahrzunehmen. Sie haben Schwierigkeiten, wichtige Details aus einer Situation herauszulösen und zu fokussieren und es fällt ihnen schwerer, beim Lernen den Einsatz von Lernstrategien selbst zu überwachen. Diese Personen arbeiten gut in Gruppen, haben ein gutes Gedächtnis für soziale Informationen und interessieren sich häufiger für Literatur und Geschichte. Im Gegensatz dazu überwachen feldunabhängige Personen in höherem Maße ihre eigenen Informationsverarbeitungsprozesse. Sie können die unterschiedlichen Teile eines Gesamtmusters leichter wahrnehmen und separieren und sie können ein Muster komponentenweise analysieren. Ihre Interessen liegen eher in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften.

Bereits Davis und Frank (1979) wiesen darauf hin, dass sich Feldabhängige und Feldunabhängige nicht nur in der Art, sondern auch in der Quantität ihrer Lernleistungen unterscheiden. Die Annahme, dass Feldunabhängige Informationen flexibler verarbeiten und deshalb auch weniger kontextgebunden mental verfügbar haben, prüfte Frank (1983) im Rahmen eines Experiments zum Paarassoziationslernen. Die Versuchsteilnehmer mussten Wortpaare auswendig lernen, die aus einem mit Großbuchstaben geschriebenen Zielwort und einem assoziativ damit verknüpften Hinweiswort bestanden (z. B. Pilz – SCHIMMEL). Als Zielwörter wurden Homographen, also Wörter mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen gewählt. Die spätere Verfügbarkeit des Gelernten wurde entweder unter Vorgabe der in der Lernphase dargebotenen Hinweiswörter (z. B. Pilz) oder unter Vorgabe von Wörtern, die mit der anderen Bedeutung des Homographen assoziativ verknüpft waren (z. B. Pferd) oder aber ganz ohne Vorgabe eines Hinweiswortes erfasst. Während sich die Behaltensleistung von Feldunabhängigen und Feldabhängigen bei Vorgabe des Original-Hinweiswortes nicht voneinander unterschieden, waren die Feldunabhängigen in den beiden anderen Experimentalbedingungen den Feldabhängigen überlegen. Die Überlegenheit der Feldunabhängigen war besonders deutlich bei der schwierigsten Bedingung, der ohne Hinweiswort.

Читать дальше

Abb. 2.8). Oft ist es so, dass der anfängliche Einsatz einer neuen Strategie derart viel Arbeitsgedächtniskapazität erfordert, dass nicht nur kein neuer Nutzen entsteht, sondern die Leistungsresultate gegenüber dem Lernen mit Hilfe der alten Strategie sogar ungünstiger ausfallen. Erst wenn die neue (mächtigere) Strategie hinreichend automatisiert ist, erlebt der Lernende den erwünschten Leistungsvorteil.

Abb. 2.8). Oft ist es so, dass der anfängliche Einsatz einer neuen Strategie derart viel Arbeitsgedächtniskapazität erfordert, dass nicht nur kein neuer Nutzen entsteht, sondern die Leistungsresultate gegenüber dem Lernen mit Hilfe der alten Strategie sogar ungünstiger ausfallen. Erst wenn die neue (mächtigere) Strategie hinreichend automatisiert ist, erlebt der Lernende den erwünschten Leistungsvorteil.