Dicha convocatoria hizo un llamado a activistas sociales y académicos para que presentaran los manuscritos resultados de sus investigaciones o intervenciones en el Pacífico Sur con relación a la memoria, el territorio y la reparación, a fin de tejer diferentes visiones y perspectivas académicas, éticas y políticas sobre el trabajo en torno a la construcción de paz con las comunidades de esta región del país. Como resultado de la convocatoria, se seleccionaron nueve textos resultados de diversas investigaciones e intervenciones comunitarias enfocadas en pensar los procesos de memoria, reparación y construcción de paz a la luz de la territorialidad e historicidad de las comunidades negras del Consejo Comunitario de Yurumanguí, como caso particular, así como de otros territorios del Pacífico Sur, en específico, el Consejo Comunitario de Guajuí-Cauca y las territorialidades afrodescendientes que se han reconfigurado con la migración desde los ríos del Pacífico a las ciudades de Buenaventura y Bogotá.

Con el propósito manifiesto de aportar a la reflexión sobre algunos problemas contemporáneos que afectan a este territorioregión, el libro está organizado en tres secciones: “La historia del poblamiento en Yurumanguí: entre los archivos históricos y la memoria corp/oral”, “Enseñanzas de Yurumanguí para pensar los procesos de memoria histórica, reparación y construcción de paz desde el territorio”, y “Otras miradas al Pacífico Sur”. Ahora bien, los textos que integran las secciones son de diversa índole: en cada unidad el lector encontrará algunos de corte histórico, otros de impronta analítica, así como disertaciones de anclaje institucional y sistematizaciones de experiencias comunitarias, todo lo cual permite abordar la temática general del libro desde distintas aproximaciones teóricas y metodológicas.

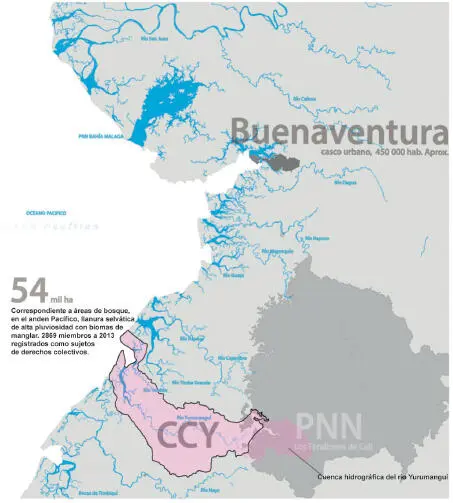

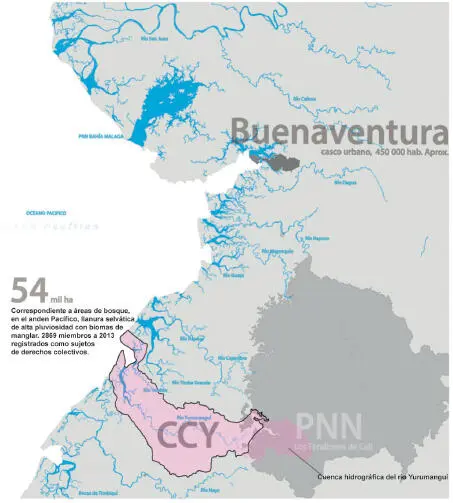

Las dos primeras secciones del libro están dedicadas a ofrecer una mirada al proceso político-comunitario del Consejo Comunitario de Yurumanguí. Recientemente, este territorio ha sido representado como uno de los ríos mejor conservados del Pacífico colombiano. Basta con hacer una búsqueda en Google con la entrada “Yurumanguí” para comprobarlo. Y es que, en efecto, las comunidades de esta cuenca, situada en la subregión central del andén Pacífico, aproximadamente a 60 km al suroeste del puerto de Buenaventura —su municipalidad—, han persistido en mantener su territorio libre de minería a gran escala y cultivos ilícitos, pese a los embates del conflicto social y armado. Los capítulos reunidos en la primera y la segunda sección presentan un recorrido por esa historia social y política de los yurumanguireños, desde el cimarronaje de sus ancestros frente a la esclavización, pasando por su reterritorialización en la cuenca del río Yurumanguí, hasta el actual proceso de reparación estatal por su victimización en el marco del conflicto armado, que, como los lectores podrán constatar, tiene raíz en un continuum de violencias frente al cual la comunidad ha ejercido una fuerte resistencia cultural de la que estas páginas esperan ser testimonio.

La tercera sección amplía esa perspectiva abriendo la mirada a otros territorios del Pacífico Sur. Por un lado, aborda la recreación de la territorialidad negra en la ciudad, las tensiones que genera y los conflictos que la atraviesan. Por otro, se aproxima al contexto del Consejo Comunitario de Guajuí-Cauca desde una perspectiva ecosistémica de la innovación comunal en un contexto de exclusión histórica y violencia armada. De manera que la tercera parte puede ser leída, desde las claves generales de la vivencia de Yurumanguí, como una experiencia local que puede enseñar sobre la reparación y construcción de paz a escala regional, a la vez que permite iniciar un diálogo entre experiencias interregionales.

Figura 1. Ubicación de Yurumanguí en el litoral pacífico

Fuente: elaborado por Carlos Orlando Arias.

La primera sección del libro lleva el nombre de “La historia del poblamiento en Yurumanguí: entre los archivos históricos y la memoria corp/oral”. El capítulo que la inaugura, “La vida cotidiana en los Reales de Minas: el caso de los enclaves mineros de Yurumanguí y Juntas de la Soledad (Provincia del Raposo), 1743-1766”, del historiador Miguel Arroyo, es un texto de corte histórico que ofrece una mirada a la vida cotidiana de los hombres y las mujeres de ascendencia africana esclavizados en el Real de Minas de Yurumanguí y Juntas de la Soledad, que representan el segundo grupo humano en poblar el territorio ancestral de Yurumanguí durante el periodo de la Colonia 1.

En un primer momento el capítulo expone cómo, para el siglo XVIII, la economía de la Nueva Granada era impensable sin el concurso de los negros esclavizados, que, organizados en cuadrillas, soportaron sobre sus hombros el desarrollo de la minería, la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio y el trabajo doméstico en las costas del Caribe y el Pacífico. Dicho trabajo esclavo sería más tarde el germen de la acumulación capitalista. En el segundo momento del texto, el autor presenta los resultados del estudio de caso del Real de Minas de Yurumanguí y Juntas de la Soledad, que realizó mediante la revisión historiográfica del archivo privado de la familia Arroyo, especialmente de los documentos epistolares enviados de 1743 a 1766 por don Joseph Manuel Rodríguez, administrador del Real de Minas de Yurumanguí, a don Pedro Agustín de Valencia, dueño de esta y muchas otras minas, además de tesorero de la Casa de la Moneda de la Gobernación de Popayán.

Esta revisión tuvo por objeto la descripción de diferentes aspectos de la vida cotidiana de los negros esclavos, como lo son la cultura material, los oficios, la salud corporal y espiritual, la organización del trabajo y la familia, y los actos de resistencia pasiva y de sublevación ante la esclavitud. Una idea-fuerza de este capítulo es que, en el Real de Minas Yurumanguí y Juntas de la Soledad, se vivió una permisividad obligada por parte del administrador del Real hacia los esclavos, ello con el fin de lograr un clima de equilibrio dentro de la cuadrilla que permitiera negociaciones tácitas entre los esclavos y los amos, ya que, mientras estos últimos “buscaban extraer la mayor cantidad de oro posible, los esclavos querían las mejoras de su condición de esclavitud”.

El segundo capítulo de esta sección, “Habitar lo narrado: cinco historias del poblamiento en el río Yurumanguí”, escrito por el arquitecto y magíster en Ordenamiento Urbano y Regional Carlos Orlando Arias Romero, nos muestra la otra cara de esta historia: la del proceso de emancipación de los sujetos racializados como negros. Este puede valorarse como un caleidoscopio construido a varias manos para aproximarse, desde la capacidad creativa de la imaginación humana, hacia las narraciones míticas de la tragedia y la emancipación creadas por los ancestros yurumanguireños, legadas de generación en generación a sus renacientes a través de la práctica de la medicina tradicional, la brujería, la música y la danza, con el fin de reconocer su movilidad y diversidad.

En la visión del autor, dicho legado cultural, más que un cúmulo de saberes mágico-religiosos de “matriz africana”, es el resultado del acto de narrar y construir recuerdos sobre un pasado que ha sido negado pero que, al ser recreado por las comunidades negras de Yurumanguí, ha liberado un poder mítico que se explora y se funda sobre el cuerpo y la magia. Así, es mediante las creencias y prácticas rituales en torno a la Sierpe, la sombra, la ombligada, los santos patrones, el manacillo, que los hijos del río Yurumanguí han logrado transgredir las relaciones de dominación a las que han estado sometidos históricamente. En el texto, el autor nos ofrece una descripción de estas memorias corp/orales con base en las experiencias que vivenció en el río/cuerpo. Sin duda, los más valioso de esta propuesta yace en que es fruto de un proceso de reflexión-acción-reflexión con algunos actores comunitarios de Yurumanguí sobre la memoria de su ascendencia y poblamiento, en cuyo marco el autor se hizo partícipe de un diálogo intracomunitario que tuvo por objeto revisitar los archivos históricos del Real de Minas de Yurumanguí del Fondo Arroyo a la luz de la tradición oral y la memoria territorial de los yurumanguireños. Lo anterior permitió redescubrir el Palenque del Desparramado —sitio de refugio de los hombres y mujeres cimarronados de Real de Minas de Yurumanguí—, no como una anécdota histórica, sino como “una experiencia territorial concreta, enraizada en la narrativa mítica sobre el río” a partir de la que, sustenta el autor, se ha reconstruido una memoria sanadora y desvictimizadora capaz de proyectar un futuro común.

Читать дальше