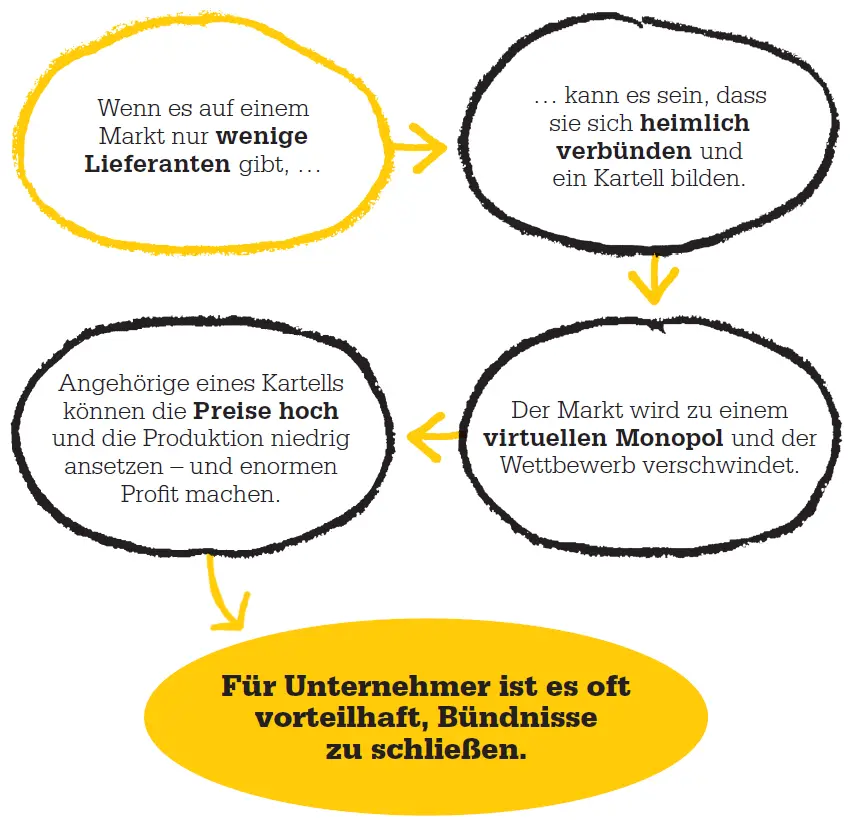

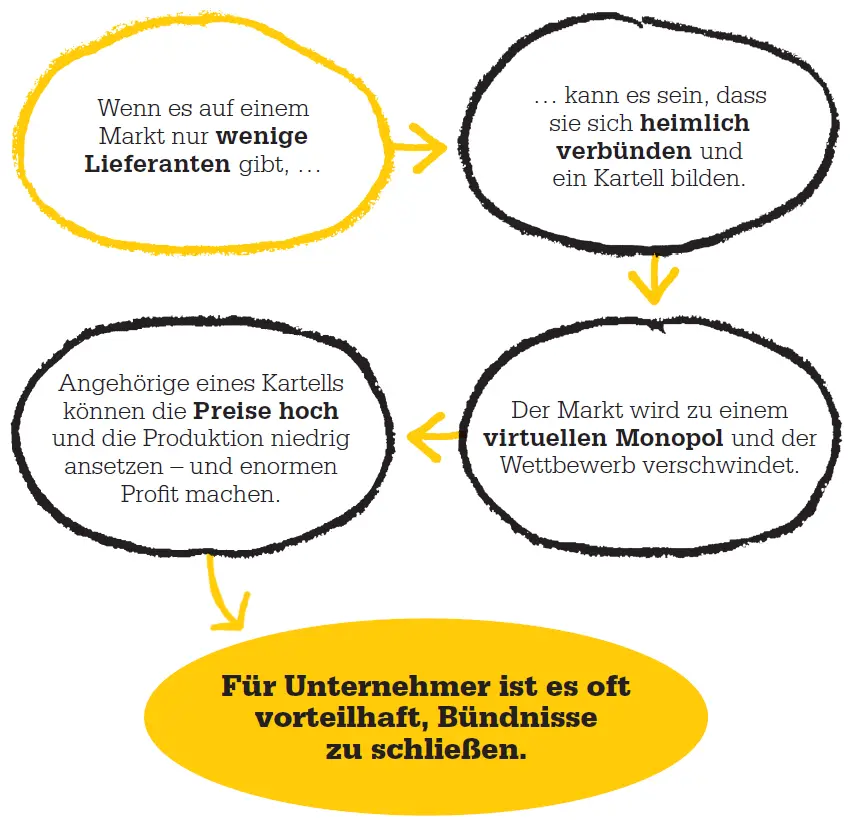

Diese Art von Zusammenarbeit zwischen Firmen bezeichnet man als »Kollusion«. Die Festlegung der Preise, die aus solchen Absprachen resultiert, schmälert die Effizienz der Märkte. Adam Smith erkannte zwar die Bedeutung des Eigeninteresses für die freien Märkte, warnte aber auch: »Geschäftsleute des gleichen Gewerbes kommen selten zusammen, ohne dass das Gespräch in einer Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise erhöhen kann.«

Zusammenarbeit zwischen Herstellern gibt es, seit es Märkte gibt, und in vielen Bereichen bestehen Vereinigungen zum gegenseitigen Vorteil. In den USA wurden solche restriktiven oder monopolistischen Praktiken im 19. Jahrhundert als »Trust« bezeichnet. Heute beschreibt der Begriff »Kartell« eine solche Zusammenarbeit auf nationaler oder internationaler Ebene. Das Wort hat einen negativen Beiklang bekommen.

Im 20. Jahrhundert versuchten die USA und die EU per Gesetz gegen Preisabsprachen vorzugehen. Doch Kartelle unter den Herstellern bleiben ein Merkmal der Marktwirtschaft. Manchmal geht es nur um eine Vereinbarung über die Höhe des Waschmittelpreises (wie zwischen Unilever und Procter & Gamble 2011 in Europa) – manchmal entsteht aber auch eine internationale Handelsorganisation wie die IATA (International Air Transport Association). Eigentlich sollte die IATA Flugpreise festlegen, was ihr den Vorwurf der Kollusion eintrug. Heute existiert sie immer noch als Repräsentantin der Luftfahrtindustrie. Kartelle können sogar durch Kooperation zwischen Regierungen zustande kommen – wie im Fall der OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Sie wurde 1960 gegründet, um die Erdölpreise abzustimmen.

British Airwaysmusste 2007 ein Bußgeld von über 300 Mio. Pfund zahlen. Virgin Atlantic hatte zugegeben, dass die beiden Firmen gemeinsam Preissteigerungen ins Auge gefasst hatten.

Herausforderungen für Kartelle

Mitglieder eines Kartells können nicht »einfach so« einen Preis festlegen. Sie müssen sich auf Ausstoßmengen verständigen und natürlich auf den Anteil am Profit. Je weniger Mitglieder ein Kartell hat, desto einfacher sind die Verhandlungen.

Ein weiteres Problem besteht darin sicherzustellen, dass die Angehörigen eines Kartells sich an die Spielregeln halten. Hersteller lassen sich auf die Kollusion ein, weil höhere Preise winken, aber genau darin liegt auch die Schwäche des Arrangements. Einzelne Angehörige des Kartells kommen oft in Versuchung zu »schummeln«, indem sie mehr produzieren und ihre Mitstreiter unterbieten. Dabei handelt es sich um eine Variante des Gefangenendilemmas: Zwei Gefangene sollen entscheiden, ob sie schweigen oder gestehen. Wenn beide schweigen oder beide gestehen, erhalten sie leichte Haftstrafen. Wenn aber nur einer gesteht, kommt er straffrei davon, während sein Kollege eine schwere Strafe erhält. Die beste Strategie für beide ist zu schweigen (das bedeutet die kürzeste Haftstrafe), aber die Versuchung liegt darin, auf die Straffreiheit zu setzen – in der Hoffnung, dass der andere das nicht tut. Die gleichen Strategien gelten für Kartelle: Auch hier ist der Ertrag für alle Beteiligten größer, wenn sie zusammenarbeiten – am größten ist er aber für den einzelnen Mitspieler, der die Regeln bricht.

In der Praxis geschieht das häufig, besonders wenn die Kontingente ungleich verteilt sind. Die zwölf Mitglieder der OPEC sprechen z. B. regelmäßig Fördermengen und Preise ab, aber kaum jemand hält sich daran. Die kleinen, weniger reichen Mitglieder sehen die Chance, zusätzlichen Profit zu machen, und überschreiten ihre Förderquoten. So entsteht Konkurrenz und die Macht des Kartells insgesamt wird geschwächt. Je mehr Angehörige das Kartell hat, desto größer ist die Gefahr, dass die Absprachen gebrochen werden – und ein Regelbrecher ist bereits genug, um alle zu schwächen.

Kartelle können Preise festlegen,indem sie als virtuelles Monopol handeln. Wenn niemand den Verbrauchern einen niedrigeren Preis anbietet, kann ihr Preis deutlich über den Produktionskosten liegen und den Kartellen hohe Profite einbringen.

Durchsetzung von Vereinbarungen

Häufig fungiert ein Mitglied des Kartells – das leistungsfähigste, was die Produktion angeht – als »Durchsetzer«. Gerät z. B. die Effizienz der OPEC in Gefahr, weil ein Land wie Angola zu viel produziert, kann es sein, dass Saudi-Arabien, das größte Mitglied des Kartells, eingreift. Als größter Produzent mit den niedrigsten Produktionskosten kann das Land es sich leisten, die Produktion zu erhöhen und die Preise so weit in den Keller zu treiben, dass die kleineren Länder dadurch abgestraft werden oder sogar bankrott gehen. Doch in vielen Fällen führt die Versuchung zu mogeln, gepaart mit dem Zögern des »Durchsetzers«, die eigenen Profite zu verringern, zum Bruch des Kartells. Die vielen Schwierigkeiten bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Kartellen haben dazu geführt, dass diese »Verschwörungen« seltener vorkommen, als Adam Smith angenommen haben dürfte. In den 1960er-Jahren zeigte der US-Ökonom George Stigler, dass das natürliche Misstrauen der Wettbewerber der Kollusion in einem Kartell entgegenwirkt und dass Kartelle unwahrscheinlicher werden, wenn mehr Unternehmen auf dem Markt sind. Daher kommt es meist zum Wettbewerb und nicht zur Kooperation, selbst in Branchen, wo es nur wenige große Hersteller gibt, wie bei Konsolen für Videospiele oder Handys.

»Wir dürfen weder eine repressive Regierung noch industrielle Oligarchien in Form von Monopolen oder Kartellen dulden. «

Henry A. Wallace

US-Politiker (1888–1965)

Doch die wenigen existierenden Kartelle stellen eine so große Bedrohung für die Märkte dar, dass die Regierungen sich zum Eingreifen veranlasst sehen. Öffentlicher Druck von Seiten der Verbraucher stand hinter der Bewegung für eine »Antitrust«-Gesetzgebung (siehe rechts) im 20. Jahrhundert. In den meisten Ländern wurden Kartellabsprachen damit verboten. Weil es schwierig ist, solche Absprachen nachzuweisen, bieten viele dieser Gesetze dem ersten Angehörigen eines Kartells, der gesteht, Straffreiheit an – was noch einen weiteren Anreiz darstellt, das Kartell zu durchbrechen. Ein großer Erfolg gelang mit dieser Taktik im Jahr 2007: Virgin Atlantic Airlines gestand angesichts einer bevorstehenden Untersuchung von Preisabsprachen bei Transatlantikflügen die Kollusion mit British Airways, worauf British Airways eine hohe Geldstrafe zahlen musste.

Handynetzbetreiber in den Niederlandenwurden 2011 auf Kartellabsprachen überprüft.

»Die Ökonomen haben ihre großen Momente, aber ich glaube nicht, dass die Antitrustgesetze dazugehören. «

George Stigler

Zustimmung von Regierungsseite

Читать дальше