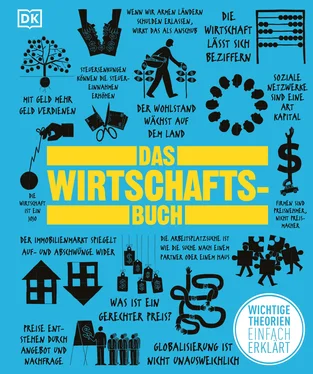

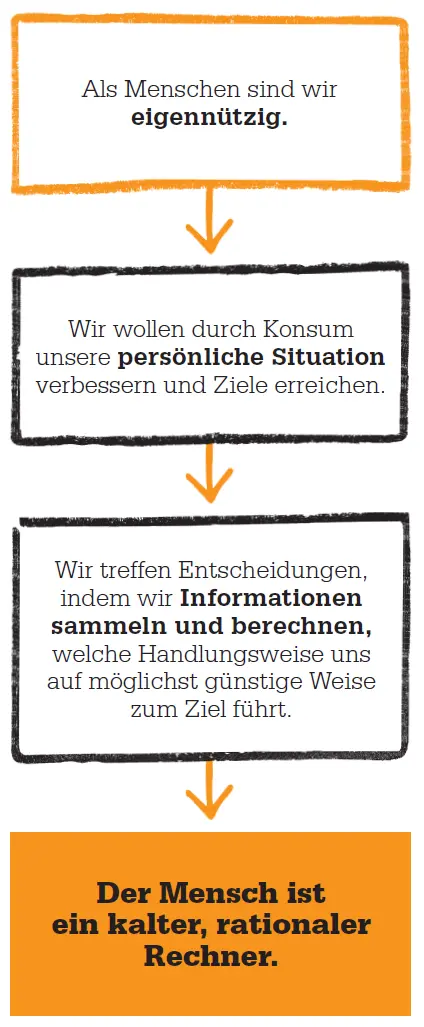

Heute wird die Vorstellung vom Homo oeconomicus als »Theorie der rationalen Entscheidung« bezeichnet. Ihr zufolge treffen Menschen alle möglichen ökonomischen und sozialen Entscheidungen nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip. Wenn beispielsweise ein Räuber über einen Banküberfall nachdenkt, wägt er den Nutzen (mehr Wohlstand, mehr Respekt von anderen Kriminellen) gegen die Kosten (Gefahr des Erwischtwerdens und Mühe der Planung) ab.

Ökonomen halten Handlungen für rational, wenn sie das Ergebnis einer nüchternen Abwägung von Kosten und Nutzen im Hinblick auf das gesetzte Ziel sind. Über das Ziel selbst hat die Wirtschaftswissenschaft dagegen wenig zu sagen. Manche Ziele mögen den meisten Leuten geradezu irrational vorkommen. Beispielsweise dürfte es den meisten von uns gefährlich erscheinen, dem Körper nicht erprobte Medikamente zuzuführen. Für einen Sportler, der Höchstleistungen erbringen will, ist dies aber oft eine rationale Entscheidung.

Manche Menschen halten die Vorstellung vom Homo oeconomicus für unrealistisch. Ihrer Ansicht nach berücksichtigt sie nicht, dass niemand je alle relevanten Faktoren für eine Entscheidung abwägen kann. Die Welt ist einfach zu komplex. In der Praxis treffen wir oft schnelle Entscheidungen, die auf früheren Erfahrungen oder Gewohnheit beruhen.

Mönche,die ihr Leben mit Fasten und Beten zubringen, handeln im Rahmen ihres Glaubens rational – unabhängig davon, was andere darüber denken.

Die Theorie schwächelt auch, wenn kurz- und langfristige Ziele im Widerstreit liegen. Beispielsweise kann es sein, dass jemand wider besseres Wissen ein ungesundes Stück Kuchen kauft, um ein momentanes Hungergefühl zu befriedigen. Verhaltensökonomen untersuchen heute, wie sehr wir Menschen bei Entscheidungen von den Prinzipien des Homo oeconomicus abweichen. Selbst wenn die Idee des »Wirtschaftsmenschen« individuelles Verhalten nicht eindeutig erklären kann, verwenden viele Wirtschaftswissenschaftler sie weiterhin zur Erklärung des Verhaltens von Firmen, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist.

Familienökonomie

Der US-Ökonom Gary Becker (geb. 1930) übertrug als einer der ersten Wissenschaftler ökonomische Prinzipien auch auf Gebiete der Soziologie. Seiner Ansicht nach werden Entscheidungen im Familienleben nach dem Kosten- Nutzen-Prinzip gefällt. So betrachtete er die Heirat als Markt und analysierte, wie wirtschaftliche Merkmale die Partnerwahl beeinflussen. Becker gelangte zu dem Schluss, dass Familienmitglieder einander nicht aus Liebe helfen, sondern weil sie sich finanzielle Vorteile versprechen. Er glaubt, dass Eltern deshalb häufig in Kinder investieren, weil diese Investition eine bessere Rendite verspricht als die traditionelle Altersvorsorge. Allerdings können Kinder rechtlich nicht gezwungen werden, ihre Eltern zu unterstützen, daher werden sie zu Pflichtgefühl und Liebe erzogen. Insofern könne man argumentieren, der Wohlfahrtsstaat schade den Familien, weil er die gegenseitige Abhängigkeit verringert.

Die (Bildungs-)Investitionenvon Eltern in ihre Kinder sind laut Becker eine wichtige Quelle des Grundkapitals in einer Volkswirtschaft.

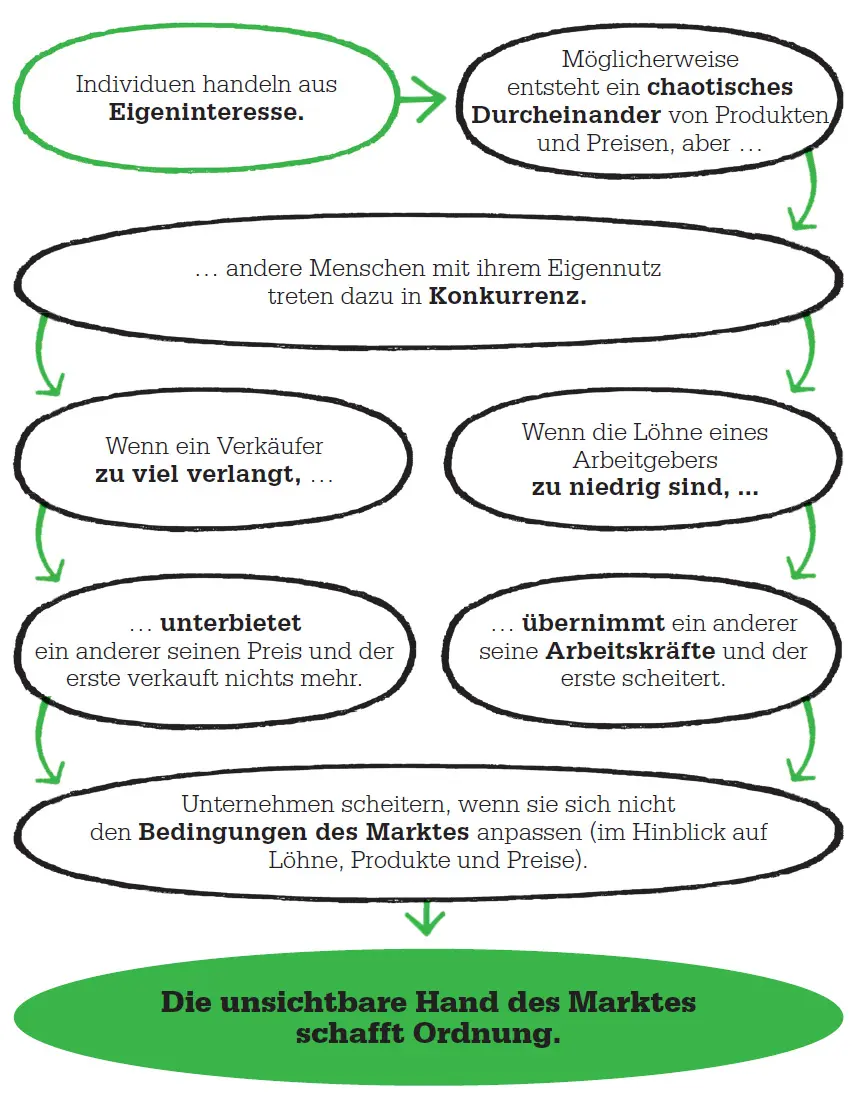

DIE UNSICHTBARE HAND DES MARKTES SCHAFFT ORDNUNG

DIE FREIE MARKTWIRTSCHAFT

IM KONTEXT

SCHWERPUNKT

Märkte und Firmen

VORDENKER

Adam Smith(1723–1790)

FRÜHER

1714Der Niederländer Bernard Mandeville verdeutlicht die unbeabsichtigten Folgen des Eigennutzes.

1755–1756Der irische Bankier Richard Cantillon beschreibt eine Art »spontane Ordnung«.

SPÄTER

1874Léon Walras zeigt, wie Angebot und Nachfrage zu einem Gleichgewicht führen.

1945Der österreichische Ökonom Friedrich von Hayek behauptet, Marktwirtschaften entwickelten eine effiziente Ordnung.

1950er-JahreKenneth Arrow und Gérard Debreu beschreiben Bedingungen, unter denen freie Märkte zu einem sozial optimalen Ergebnis führen.

Dem schottischen Denker Adam Smith zufolge hatte sich der Westen bereits vor dem 18. Jahrhundert auf dem Weg zu einer großen Revolution befunden, als sich die Nationen von Agrar- zu Handelsgesellschaften entwickelten. Im Mittelalter waren die Städte entstanden, die nach und nach durch Straßen verbunden wurden. Die Menschen brachten Waren und frische Erzeugnisse zu den Märkten. Der wissenschaftliche Fortschritt lieferte neue, verlässliche Maßeinheiten sowie neue Arbeitsmethoden und aus dem Flickenteppich von Fürstentümern, der Europa bedeckte, entstanden zentralisierte Nationalstaaten. Die Menschen erlebten eine neue Freiheit und begannen, Waren zum eigenen Gewinn auszutauschen.

Covent Garden Marketin London 1774. Smith glaubte, Märkte seien der Schlüssel zu einer gerechten Gesellschaft, denn beim Kaufen und Verkaufen seien die Menschen »natürlich frei«.

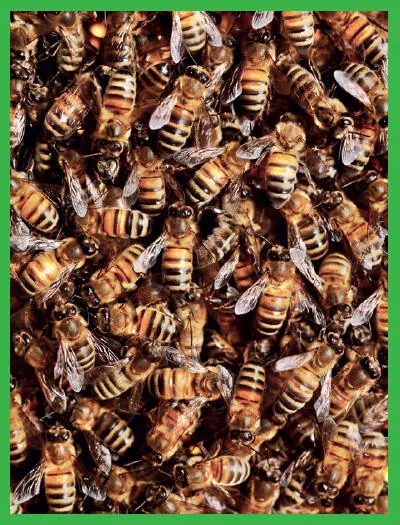

Smith untersuchte, wie die Handlungen freier Individuen zu einem geordneten, stabilen Markt führten. Wie war es ohne eine leitende Hand möglich, dass die Menschen produzieren, verkaufen und kaufen konnten, was sie wollten, ohne dass sich einerseits große Überschüsse und andererseits große Versorgungslücken ergaben? Mit seinem bedeutenden Werk Der Wohlstand der Nationen von 1776 lieferte er die Antwort auf diese Frage. Der Mensch werde in seiner Freiheit, in der Rivalität mit anderen und in seinem Gewinnstreben von einer »unsichtbaren Hand« geleitet. Unbeabsichtigt handle er zum Wohl der Gesellschaft.

In seiner Bienenfabelbeschreibt Mandeville, wie der Einzelne dem Wohl der Gemeinschaft dient, wenn er seinem Eigeninteresse folgt – bei uns Menschen ebenso wie bei den Bienen.

Die Ökonomie des Laisser-faire

Die Vorstellung einer solchen »spontanen Ordnung« hatte bereits der niederländische Autor Bernard Mandeville in seinem Gedicht Die Bienenfabel von 1714 dargestellt. Er erzählte von einem Bienenstock, dem es so lange gut erging, wie die Bienen eigennützig handelten. Als sie jedoch beschlossen, dem Wohl des Stocks zu dienen, ging er zugrunde. Smith betrachtete Eigeninteresse keineswegs negativ. Er ging davon aus, dass Menschen tauschten und handelten, um ihre Situation zu verbessern. Als soziale Kreaturen verhielten sie sich dabei moralisch aufrichtig und fair.

Читать дальше