Reinhard Otto Kranz - Operation Ljutsch

Здесь есть возможность читать онлайн «Reinhard Otto Kranz - Operation Ljutsch» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Operation Ljutsch

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Operation Ljutsch: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Operation Ljutsch»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Begegnungen mit Beteiligten, bei Reisen vor und nach der Wende in Ost-Europa, die im Kern der Handlung autobiografisch verbunden sind, bilden den Rahmen der Erzählung.

Operation Ljutsch — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Operation Ljutsch», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Antonow, alias Michakow, war beeindruckt, bedankte sich und versprach am Abend zur offiziellen Ausstellungseröffnung zu kommen. Auch wollte er einige Freunde mitbringen. Diese gehörten, wie Oie später herausfand, zu den so genannten Germanisten in der politischen Szene Moskaus, eine Bezeichnung für einflussreiche Politiker des Kreml, die auf Grund ihrer Aufgaben der deutschen Kultur- und Geistesgeschichte nahe standen.

So fing alles an, – und nun, nach über fünfundzwanzig Jahren, wurde Oie zu diesem Notar namens Bulgakow bestellt, von dem er noch nie zuvor gehört hatte.

Er kurvte durch ein ausgetrocknetes, nach Auspuffdünsten und Staub muffelndes Berlin, das die heraufziehende, unerbittliche Hitze des Tages ahnen ließ. Die Windstille der letzten Tage ließ schon früh eine Dunstglocke entstehen, deren waberndes Gelbgrau die Stadt wie mit einem Farbfilter überzog.

Von Ampel zu Ampel schnürte ihm sein Asthma mehr den Hals zu und die gefühlte Temperatur stieg, – wie ein beunruhigender Indikator kommender Ereignisse. Als ahnte sein Körper, dass ihn das Kommende zutiefst erschüttern würde, und dass bald Tage folgen sollten, an denen eherne Gewissheiten in einer Flut neuer Hintergründe zusammenstürzten.

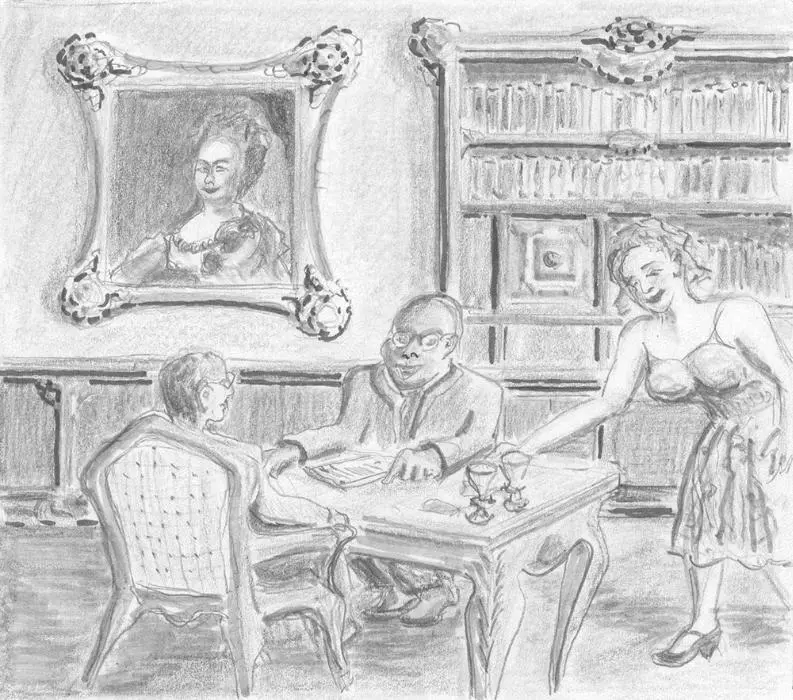

Pünktlich um zehn Uhr trat er in die Kanzlei im ersten Stock eines imposanten Berliner Gründerzeitgebäudes. Dunkles Eichenholz auf dicken Teppichen, grünes Chrom-Leder und vergoldeter Möbelzierrat, über dem ein aromatischer Geruch von Zigarre schwebte, empfingen ihn.

Der Notar war auf den ersten Blick, in Garderobe und Bewegung, ein aristokratischer Typ. Er war zuvorkommend höflich, und seine filmreife theatralische Gestik war mit diesen kleinen Pausen versehen, die der geschäftliche Angler benutzt, bis der Fisch fest angebissen hat.

Der Erfolg seines Tuns war in der üppigen Ausstattung seiner Residenz-Kanzlei sichtbar: eine hochherrschaftliche Büroflucht im Stile der Zarin Katharina, der in allen Facetten, mit Bildern, Karten und kostbarem Interieur dieser Zeit präsent war.

So gelang auch der schnelle Einstieg in die Geschichte und Poesie preußisch-russischer Beziehungen. Ein kurzer Austausch über die anhaltinische Prinzessin Katharina, die der Große Friedrich der Zarin Elisabeth – der Mutter des künftigen russischen Zaren – als dessen Gattin verschrieben hatte. Wie ein Apotheker, der genau dosiert, was hilft. Das wiederum rettete dem später von Feinden umgebenen Friedrich den Hals.

Eine der ersten gelungenen, konspirativen, strategischen Operationen in der neueren Geschichte der Diplomatie zwischen Preußen und Russland – da war man sich schnell einig. Bulgakow erzählte auch von der Verbindung seiner Familie nach Deutschland, da diese, wie tausende Wissenschaftler, Beamte und Intellektuelle der Zarenzeit, nach der russischen Revolution in Berlin eine neue Heimat gefunden hatten.

Dann rief er über die Gegensprechanlage nach seiner Sekretärin, stand auf und fingerte einen Schlüssel aus seiner Weste, mit dem er den Tresor aufschloss, der sich hinter ihm in der barocken Bücherwand befand. Er suchte etwas umständlich und entnahm ein Kuvert.

Auf Oies Frage, warum der Brief denn hier sei, und nicht auf einem Postamt, wedelte Bulgakow damit und schloss seine Froschaugen für eine etwas zu lange Sekunde – wie das Tier vor dem Sprung.

Notariell gravitätisch formulierte er, sich setzend, vorsichtig: Es gehe um ein Vermächtnis, das er zu erfüllen hätte. Ein Emissär, wenn man eine ältere Dame aus dem Umkreis der Familie Antonow so nennen könne, hätte den Brief vor ein paar Tagen aus Moskau gebracht.

Wie auf ein Stichwort trat Bulgakows Sekretärin hinzu: eine üppige Blondine in leichtem, geblümten Sommerkleid. Mit weißem Teint und stark geschminkt, war sie der Prototyp der russischen Schönheiten, die Oie schon damals auf besondere Weise faszinierten. Wie Blumen vor dem Verwelken, die in einem letzten Farbenrausch die Bienen locken. Die einschwebende Duftwolke ihres teuren Parfüms war wie eine benebelnde Bestätigung.

Ein Formular vor den Notar auf den Schreibtisch legend, warf sie einen kurzen Blick auf den offenen Tresor und musterte den Gast misstrauisch aus den Augenwinkeln, als müsste sie sogleich ein Echtheits-Zertifikat seiner Person zu Protokoll geben.

Als sie Oies bewunderndem Blick begegnete, fragte sie mit dem erwarteten Augenaufschlag und singendem Akzent, ob die Herren Kaffee wünschten. Der Notar empfahl Eis-Kaffee.

Die Blondine verschwand ihn zu holen.

Bulgakow drehte und wendete das gepolsterte Kuvert einen Augenblick zögernd, bevor er es mit einem Ruck, dem Froschblick und freundlichen Worten über den Tisch reichte: Er freue sich es auszuhändigen, wisse aber nicht was darin ist, denn die absendende Person sei verstorben.

Die alte Dame, so erzählte er, war auch sehr bedrückt und aufgeregt, da sie das ihr aufgetragene Vermächtnis aus nicht erklärten Gründen seid sechs Jahren mit sich herumtrug. Nun brenne es ihr so auf der Seele, dass sie diesen letzten Wunsch Igor Antonows erfüllen wolle und dem Notar den Auftrag dazu erteile.

Die Sekretärin kam herein, schaute wieder mit lächelndem Scanner-Blick auf Oie, servierte den Eis-Kaffee und verschwand.

Genüsslich tranken sie die Kühle.

Der Notar tupfte sich mit der Serviette etwas Sahne von den Lippen, hüstelte und fuhr fort: »Das begegnet mir häufiger, dass alte Menschen, wenn sie das Ende ihrer Tage fühlen, den Mut fassen, wichtige Dinge zu regeln, um mit ihrem Gewissen ins Reine zu kommen und ihren Seelenfrieden zu finden. Gerade mit Russen erlebe ich das, trotz der sechzig Jahre von verordnetem Atheismus, denn es sind die lebendigen Reste des orthodoxen Glaubens in ihrer russischen Seele, Herr van Oie. Wenn Sie wüssten, wie viele der ehemaligen Macht-Eliten, der Genossen des alten Systems, zum Glauben zurückgefunden haben, Sie würden sich wundern.«

Dabei schob er ein Formular über den Tisch, ließ ihn quittieren, notierte seine Pass-Nummer, bedankte sich – und empfahl seine Dienste für künftige Geschäfte mit Russland.

Auf Oies Frage, was er schuldig sei, beschied der lächelnde Frosch: Nichts – die alte Dame, deren Namen er nicht nennen dürfe, hätte ihn bereits honoriert.

Überrascht, verunsichert, gespannt und neugierig fuhr Oie durch die Backofen-Straßen Berlins. Jedes Lebewesen schien nun die Sonne zu fliehen. Selbst Spatzen unter den Straßenbäumen, an den Brotkrumen-Quellen der Dönerbuden, hockten reglos im Schatten, um mit angelüfteten Flügeln etwas vom Fahrt-Wind der vorbeirauschenden Wagen zu erhaschen.

Auch Oie stieg eine unerklärliche Hitze in den Kopf, obwohl seine Klima-Anlage unter Volllast lief. An jeder roten Ampel schielte er auf das Kuvert neben sich auf dem Sitz. Er hätte es am liebsten gleich aufgerissen oder es wenigstens gefragt: »Was ist in dir – was ist dein Geheimnis?«

Ein Geheimnis lauerte da, soviel spürte er – und das beunruhigte ihn zutiefst. Er bezwang sich, kurvte drei Runden für einen Parkplatz ums Stein-Karree und stieg auf zu seiner kleinen Kartause, wie er sie nannte, einer Arbeits-Wohnung im Hinterhaus eines halb verlassenen, heruntergekommenen Mietshauses, nahe der Frankfurter Allee.

In der Wohnung zögerte Oie noch immer so, als ahne er, dass sein Leben von nun an aus den Fugen geraten würde.

Igor Antonow, der Stratege, der nach wabernden Gerüchten den Weg zur Deutschen Einheit bereitet hatte, was konnte und wollte er ihm noch mitteilen – vor allem auf diesem konspirativen Weg? Und warum hatte die alte Dame sechs Jahre seit seinem Tode verstreichen lassen?

Es war wohl doch ein besonderes Geheimnis, da war er sich jetzt sicher.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Operation Ljutsch»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Operation Ljutsch» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Operation Ljutsch» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.