Mit der Geschichte verhält es sich natürlich nicht anders. Auch für den Geschichtsinteressierten gleicht die bulgarische Historie einem Buch mit sieben Siegeln. Fremd klingen die Namen und die Schauplätze dem Mitteleuropäer in den Ohren, kaum nachvollziehbar die nationalen Dramen, deren größtes das halbe Jahrtausend war, während dem Bulgarien unter der türkischen Fremdherrschaft beinahe seine Identität verlor.

Der geschichtliche Raum, in dem sich die bulgarische Geschichte vollzog, war das alte Thrakien, das ausweislich der Berichte antiker Autoren von einem kriegerischen Menschenschlag bewohnt wurde. Denken wir nur an den Gladiator Spartakus. Erst im sechsten Jahrhunderts erscheinen die Slawen als ein amorphes Stammesgemisch. Bald darauf folgten die sogenannten „Proto-Bulgaren“, ein asiatisches Reitervolk, das als Herrenschicht die ansässige Slawenbevölkerung unterwarf und regierte. Die ersten Khane dieser „Proto-Bulgaren“ brachten mächtig Schwung in die Geschichte des Balkans, denn sie besiegten die Byzantiner und belagerten mehrfach die Kaiserstadt Konstantinopel. Im Unterschied zu den Ungarn, die ihre ethnische Identität und Sprache durch die Jahrhunderte hinweg bewahrten, wurde die kleine Schicht der Proto-Bulgaren allerdings mit der Zeit von der zahlenmäßig weit überlegenen slawischen Mehrheitsbevölkerung assimiliert. Die beiden Populationen vermischten sich, so dass am Ende von den asiatischen Proto-Bulgaren nur noch der Name „Bulgaren“ für das mehrheitlich slawischsprachige Volk übrigblieb. In der Regierungszeit von Zar Boris I (852-889) wurde dieses frühbulgarische Völkergemisch durch die Einführung des orthodoxen Christentums und der kyrillischen Sprache europatauglich kultiviert. Zar Simon (889-027) erhob Bulgarien zur Vormacht unter den Balkanvölkern. Von der religiösen Inbrunst der frühen Bulgaren legen die Gründungen des Rila-Klosters und einiger Athos Klöster Zeugnis ab.

Leider haben es die goldenen Zeiten der großen und der kleinen Völker an sich, meist schnell zu Ende zu gehen. Im Falle Bulgariens geschah dies im Jahre 1014 durch eine nationale Katastrophe. Der byzantinischen Kaiser Basileius II, ein gewaltiger Schlagetot, der das byzantinische Imperium von Armenien bis zur Donau wieder aufrichtete, besiegte die bulgarische Armee und ließ 14.000 gefangen Bulgaren blenden. Jedem Hundertsten ließ er wenigstens ein Auge, damit er seine blinden Kameraden zurück in die Heimat führen konnte. Zar Samuel traf angesichts dieses Elends der Schlag. Damit war das Ende des ersten bulgarischen Reiches besiegelt.

Im 13. und 14. Jahrhundert entstand ein zweites bulgarisches Reich, das aber schon 1393 den Türken erlag. So ging es den Bulgaren ähnlich wie den Serben vier Jahre vorher: ein halbes Jahrtausend lang währte die türkische Herrschaft, ehe 1878 die russischen Befreier kamen.

Trotz oder gerade wegen der Türkenzeit war die Erinnerung an die glanzvollen Jahrhunderte der bulgarischen Geschichte unvergessen. Stolz bezeichnen sich die Bulgaren als das „erste“ aller slawischen Völker. Sie waren es, die die den ersten slawischen Staat gründeten (noch vor der Kiewer Rus), sie waren das erste slawische Volk, das das Christentum annahm, sie waren die ersten Slawen, die die kyrillische Schrift verwendeten, und der erste slawische Patriarch war ein Bulgare gewesen.

In gewisser Weise waren also die frühen Russen „Schüler“ der Bulgaren gewesen, woran sicher der eine oder andere gedacht haben mochte, als die Russen, nachdem sie die Bulgaren im 19. Jahrhundert von den Türken befreit hatten, sie im 20. Jahrhundert in ihr Sowjetimperium einsackten. Viel hörte man nicht von den Bulgaren innerhalb des Ostblocks. Dann aber stand dann plötzlich auch Bulgarien als Beitrittskandidat vor den Toren der Europäischen Gemeinschaft.

Reiterstatue Zar Alexanders II

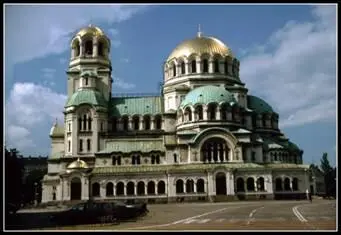

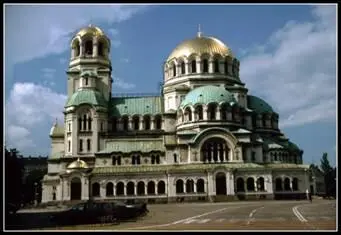

Alexander Newski Kathedrale Sofia

Die Pistole im Handschuhfach

Sofia als urbane Collage

Zwei erste Eindrücke erwarteten mich in Sofia. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel passierte ich eine Gruppe jugendlicher Roma, die sich an einer Straßenecke aufhielten und die Passanten beobachteten. Als sich eine Gruppe italienischer Touristinnen der Ecke näherte, bewegten sich zwei Roma auf die Italiener zu. Ein Schrei der Reiseführerin, und die Gruppe zog sich vor den beiden Jugendlichen wie eine Raupe in Todesangst zusammen. Da freuten sich die Roma an der Ecke und schlugen sich vor Lachen auf die Schenkel. Der zweite Eindruck war auch nicht ohne. Als ich ins Hotel Lion eincheckte, sah ich, dass die Rezeptionistin eine Pistole im Halfter trug.

Vielleicht hätte mir die Pistole im Halfter eine Warnung sein sollen. Denn das Hotel Lion, so gut seine Zimmer auch in Schuss sein mochten, beherbergte jede Menge illustrer Gäste, vorneweg eine Gruppe Kosovo-Albaner, die den ganzen Tag in der Lobby herumsaßen und ihre Geschäfte abwickelten. Mit ihren bis zum Bauchnabel geöffneten Hemden, den Goldketten um den Hals und ihren Nazifrisuren hätten sie, ohne sich umziehen zu müssen, in jede Mad Max Verfilmung gepasst. In der Nacht veranstaltete diese Bande einen Riesenradau, der stockwerkeweit zu hören war, ohne dass die Hotelleitung einschritt. Das war umso erstaunlicher, weil auch vollkommen normale Westtouristen im Hotel Lion einkehrten. Auch beim Frühstück saßen sich zwei Welten gegenüber: ruhig den Kaffee trinkend die wenigen Westler, breitbeinig laut krakeelend die kettenrauchenden Rabauken mit ihren aufgemotzten Musen.

Mein erster Spaziergang durch Sofia führte mich zur Hauptattraktion der Stadt: auf den Alexander Newsky Prospekt, in dessen Mitte sich das Wahrzeichen Sofias erhob: die große Alexander Newsky Kathedrale. Von außen glich die Kathedrale einem Gebirge vergoldeter Kuppeln. In ihrem Innern spiegelte sich das Licht der großen Kronleuchter in dem Gold und Silber auf den Heiligenbildern. Alles an dieser Kirche war monumental: ihre Platzierung, ihre Ausmaße und ihre Ausstattung, gerade so, als hätten die Bulgaren eine Kirche für die Ewigkeit schaffen wollen. Für die Bulgaren war die Kathedrale mehr als ein Gotteshaus, sie war der steingewordene Ausdruck der wieder gewonnenen Freiheit nach einem fast fünfhundert Jahren türkischer Fremdherrschaft.

Wem sie diese wiedergewonnene Freiheit verdankten, haben die Bulgaren bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. Vor der Kathedrale im Herzen ihrer Hauptstadt erbauten sie Zar Alexander II, dem „Bulgarenbefreier“ ein überlebensgroßes Reiterdenkmal auf einem meterhohen Podest. Immerhin waren 20.000 russische Soldaten bei der Befreiung Bulgariens während des russisch-türkischen Krieges 1877/78 gefallen. Dementsprechend martialisch waren die Reliefs auf dem Sockel des Zarendenkmals ausgestaltet. Unterhalb des Sockelplateaus stürmte ein steinerner Engel mit gezogenen Schwert nach vorne, links und rechts begleitet von Soldaten der russischen Armee, im Hintergrund ängstlich beobachtet von Flüchtlingen, Müttern und Kindern. Der russische Zar Alexander II, der bis heute in Bulgaren wie ein Nationalheld verehrt wird, starb übrigens nur drei Jahre später bei einem Mordanschlag der Sozialrevolutionäre in St. Petersburg.

Nach dem Besuch von Kathedrale und Zarendenkmal flanierte ich die Boulevards der Innenstadt entlang. Ihre stalinistischen Fassaden besaßen etwas Blockhaftes, das allerdings durch kleine Geschäfte in ihren Parterre aufgelockert wurde. Ich passierte Schaufenster mit Gucci und Prada, Moscheen und Gemüsestände, Straßencafés und Bauruinen wie die disparaten Bestandteile eines urbanen Eintopfes, dessen Geschmacksrichtung sich noch erweisen musste. Soweit ich erkennen konnte, waren Marx und Engels aus dem Stadtbild von Sofia verschwunden. Kyrill und Methodos, die Schöpfer des kyrillischen Alphabets, hatten den Wandel der Zeiten als Statuen vor der Universität dagegen unbeschadet überlebt. Mit Recht, denn wahrscheinlich hatte ihre Schöpfung, das slawische Alphabet, ebenso viel zum Überleben des orthodoxen Christentums beigetragen wie die Kirche selbst.

Читать дальше