Es war eine Reise ins Ungewisse. Entwurzelt. Über die Sammelstelle in einer alten Ziegelei in Hilter ging es nach nur einer Nacht nach Belm weiter. Nahe an Osnabrück. Nahe am städtischen Mädchen-Gymnasium, das sie später besuchen sollte. Auf einem Bauernhof in Alt-Belm werden sie untergebracht. In der Siedlung Astrup bei Familie Hempen. Zunächst über einer Werkstatt, später kommt ein zusätzliches Zimmer hinzu.

„So schwer es war, in Belm neu anzufangen – mit den Jugendlichen in der Gemeinde hatte ich kein Problem.“ Über die katholische Kirche findet Hiller schnell Anschluss, knüpft in mehreren Gruppen erste Kontakte und singt regelmäßig im Flüchtlingschor. Auf dem Bauernhof hilft sie beim Melken. „Ich bin da im Grunde genommen sehr schnell reingekommen. Gott sei Dank.“ Dorothea Hiller ist aktiv, gelegentlich auch kess und forsch. Sie kämpft. Im achten Schuljahr ist sie Klassensprecherin. Sie steckt dabei im Dorf manche verbale Beleidigung („schon wieder so ein Polen-Gesocks“) besser weg als ihre Eltern. „Meine Mutter und mein Vater haben Kontakte nicht so gesucht wie ich. Sie zogen sich eher zurück, sie wurden immer stiller“, schildert sie die erste Zeit nach der Vertreibung. „Meine Mutter trug inzwischen Kopftuch statt Hut. Wir seien doch jetzt arm, sagte sie. Als Kind oder Jugendlicher hatte man dagegen nicht so ein Unterlegenheitsgefühl, wie es die erwachsenen Flüchtlinge hatten.“

Später zieht die Familie in eine etwas größere Wohnung. „Meine Eltern lebten dadurch ein bisschen auf.“ Dass ihr Bruder, der 1946 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, zwei Jahre danach im Ort heiratet und bleibt, vergrößert die Zahl der Kontakte der gesamten Familie. Bei Dorothea Hiller selbst folgt trotz eines schmaleren Geldbeutels auf das Abitur das Studium. Sie wird Lehrerin – in Rieste bei Bramsche. In der kleinen Gemeinde wird Hiller auf Dauer sesshaft. Sie engagiert sich im Sport, im Kirchenvorstand und in der Kommunalpolitik.

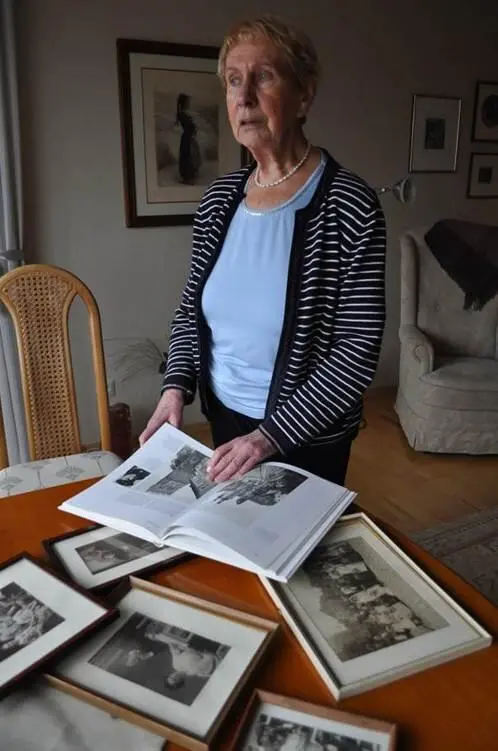

Als schließlich der Ostblock zusammenbricht, entscheidet sich Hiller 1994, für ein Jahr zurück nach Schlesien zu gehen. Dort gibt sie als Pensionärin mit einer befreundeten Lehrerin tagsüber Deutschunterricht an Schulen und abends Sprachunterricht für Erwachsene, die der deutschen Minderheit angehören. Häufiger macht sie in jenen Tagen Ausflüge von Oberschlesien nach Frankenstein, das heute Zabkowice Slaskie heißt. „Das war gut“, sagt Hiller. „Ich konnte das gut haben“, beschreibt sie ihre Gefühle. Die Erinnerungen berühren sie merklich.

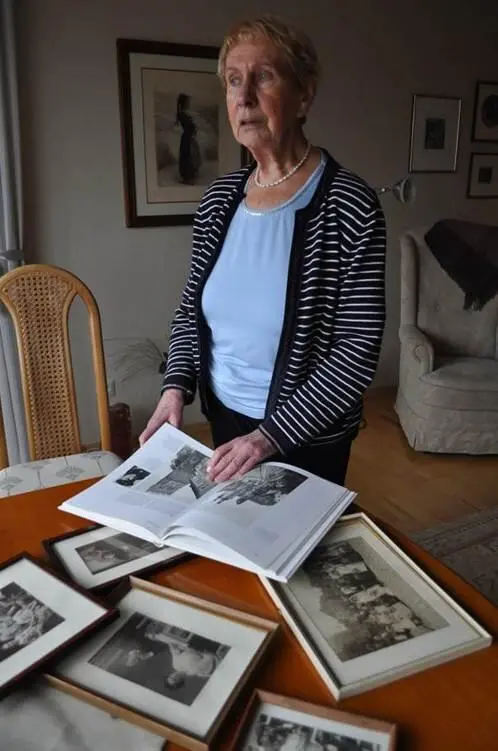

Und trotz aller Freunde und glücklichen Momente („Ich fühle mich hier ja wohl“) in Belm und Rieste, stellt sie bei sich selbst einen bemerkenswerten Prozess fest. „Je älter ich werde, desto weniger würde ich sagen, ich bin angekommen.“ Die Entwurzelung – mag sie auch fast 70 Jahre zurückliegen – hat bei ihr Spuren hinterlassen. Wie hatte Dorothea Hiller noch am Anfang unseres Zusammentreffens über die Tage der Vertreibung gesagt? „Die Empfindungen kommen später. Im Moment der Flucht ist man so damit beschäftigt, alles hinzukriegen. Da überlegt man nicht lange. Und als Kind hat man nicht diese Trauer.“

70 Jahre nach der Vertreibung blickt Dorothea Hiller zurück. „Je älter ich werde, desto weniger würde ich sagen, ich bin angekommen“, sagt die 83-Jährige Riesterin. (Marcus Alwes)

Tröstende Frau prägte Ali Yildiz‘ Deutschland-Bild

Von Michael Hengehold

Zu Dutzenden saßen Türken im Zug nach München in jenem September 1965. Die Reise ins unbekannte Almanya trat auch Ali Yildiz an. Der 16-Jährige hatte sich zwei Jahre älter gemacht, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen.

Doch als alle anderen nach und nach ausstiegen, war Ali irgendwann der einzige Türke im Abteil. Heimweh, Ungewissheit und Angst überfielen ihn, die Tränen liefen übers Gesicht. Da setzte sich eine deutsche Frau neben ihn und streichelte ihm durchs Haar. Ali legte seinen Kopf an ihre Brust und heulte ihr eine Stunde die Bluse voll. Sie gab ihm Schokolade – die erste seines Lebens. Solange er konnte, winkte er ihr nach, als er in Melle aus dem Zug stieg. Nie wieder hat er von ihr gehört. Heute, mit 67, wünscht Ali Yildiz sich noch immer, seine Trösterin wiederzutreffen. In seiner Familie kennt jeder die Geschichte – in ihrer auch?, fragt er sich. „Dieses Erlebnis hat mein Deutschland-Bild geprägt.“

1965 hatte Sivas in Zentralanatolien knapp 100.000 Einwohner, heute 300.000. Ali kam als Jüngster nach zwei Mädchen zur Welt, sein Vater starb kurz nach der Geburt. Aus dem Dörfchen Yapali zog die Mutter, die wieder geheiratet hatte, mit ihren Kindern nach Sivas. Der Stiefvater arbeitete im Gleisbau, das Gehalt reichte knapp zum Leben. „Meine Familie war ganz arm, das war schwer.“ Mit zehn trug Ali das Seine bei, verkaufte für einen Bäcker Waren auf der Straße, jeden Tag fünf Stunden. Dafür gab es eine Lira, ein paar Cent. Als er zwölf war, putzte Ali Schuhe, mit 15 begann er eine Lehre bei einem Bäcker, da gab es 1,50 Lira am Tag.

Zu der Zeit verliebte er sich in ein Mädchen, aber deren Vater sagte Nein, Alis Familie war ihm zu arm. „Das war ganz schwierig, mein Herz war traurig“, erzählt Yildiz 50 Jahre später in seinem typisch deutschen Klinkerbau in einer typisch deutschen Siedlung in Melle-Buer. Vier Wochen später saß er im Zug.

Die Burton-Werke, ein Tonwarenhersteller in Buer, brauchten „Gastarbeiter“, und Ali folgte dem Ruf. „Ich hatte natürlich Angst, ich war ja noch nie woanders.“ Mit einem VW Käfer holten sie ihn am Meller Bahnhof ab, für den 16-jährigen Ali, der nichts als einen kleinen Holzkoffer dabeihatte, die erste Autofahrt seines Lebens. In Sivas gab es damals vielleicht fünf, höchstens zehn Autos, schätzt Yildiz. Bei Burton fiel der Mann dem Chef auf, „weil ich immer so gearbeitet habe, als ob es mein eigener Betrieb wäre“. Irgendwann wurde der Türke für den Ofen eingeteilt, für den er bis zu seinem Ruhestand 2013 zuständig war. So wurde er zu „Brenner-Ali“.

Während Yildiz auch vier Jahre nach seiner Ankunft im Wohnheim mit drei anderen in einem Zimmer lebte – zwei Etagenbetten, vier Spinde, ein Tisch, vier Stühle, zehn Mark Miete –, arrangierte seine Mutter in Sivas eine Hochzeit. 1969 heiratete Ali seine ihm damals völlig unbekannte Reyhan (heute 62) in Sivas, erst 1972 kam seine Frau nach Buer. Vier Kinder bekam das Paar. Anfang der 80er wollte die Familie zurück in die Türkei. Ali, der als Einziger vorerst in Deutschland geblieben war, kaufte dort einen Hof, doch er wurde betrogen. Er erwarb einen Reisebus, der in der Türkei Städte verband, und wurde erneut über den Tisch gezogen. „Da hatte ich die Schnauze voll. In Deutschland bin ich nie betrogen worden. Ich hatte viel Geld gespart, dann war es weg.“

1991 kehrten Frau und Sohn Hidayet (34) nach Deutschland zurück, drei Kinder blieben in der Türkei. „Hätte ich gewusst, dass wir zurückkommen, wären wir gar nicht erst gegangen“, seufzt Reyhan Yildiz. Was für den Vater vor allem ein finanzieller Eklat und eine Enttäuschung war, bedeutete für den Sohn einen Neuanfang in einem fremden Land mit unbekannter Sprache. „Wir hätten gar nicht gehen sollen oder dableiben“, sagt der gelernte Elektriker Hidayet, „dann hätte ich sicherlich mehr erreichen können. Aber ich bin zufrieden, so ist das nicht.“ Nach der Episode beantragte Ali die deutsche Staatsbürgerschaft, kaufte den Bauplatz und errichtete sein Haus. Ganz klassisch mit den deutschen Nachbarn, Richtfest und allem Pipapo.

In seinem Freundeskreis finden sich heute weitaus mehr Deutsche als Türkischstämmige. „Was bist du eigentlich für ein Türke?“, raunzt ein Freund ihn deshalb gerne an. Ali liebt es, solche Anekdoten zu erzählen. Wie er seine einzige Frikadelle aß, weil der Wirt mit tiefer Stimme „Muuuh“ gemacht hatte. Wie er sich ein Fahrrad kaufte, es jeden Tag putzte, aber nie fuhr, weil es zur Arbeit nur 50 Meter waren. Dass sie ihn in der Türkei sofort als „Deutschen“ erkennen, weil er Preise akzeptiert und nicht handelt.

Читать дальше