Die Wolllaken produzierte Johann Gerhard Meyer zusammen mit seinen Halbbrüdern. Der Verkauf in den Niederlanden erfolgte zunächst zu Fuß mit Kiepe, später – als die Gulden flossen – auch mit Fuhrwerken. Im Laufe der Jahre gewann Johann Gerhard Meyer als Tuchhändler Ansehen. Die holländischen Bäuerinnen freuten sich über die gute Qualität der Ware, zudem erfuhren sie vom weit gereisten Wolllakenhändler interessante Neuigkeiten.

Dann kam der Tag, an dem Johann Gerhard Meyer beschloss, seinen Halbbrüdern ganz die Produktion zu überlassen. Er selbst zog 1822 im Alter von 34 Jahren zu Handelszwecken mit seiner Frau Anna Margaretha nach Burgerbrug, einem kleinen Dorf zwischen Alkmaar und Den Helder. Dort eröffnete er in einem kleinen Haus am Schifffahrtskanal ein Textilgeschäft. Die Verhältnisse waren beengt, zumal das Ehepaar vier Kinder hatte. Auch sonst war Burgerbrug offenbar nicht das Paradies, wie später Gerhard Lucas Meyer, einer der drei Söhne von Johann Gerhard Meyer, schrieb: „Im Übrigen ist die Landschaft hier schrecklich einförmig. Der scharfe raue Seewind lässt den Baumwuchs nur im Schutz der Häuser zu.“ Und doch lebte Gerhard Lucas Meyer in einem der wirtschaftlich mächtigsten Länder jener Zeit, wie er in der Schule täglich aufs Neue von seinen strengen Lehrern erfahren sollte.

Geld hin, Geld her. Margaretha Meyer fühlte sich in Burgerbrug zunehmend unwohl. Sie sehnte sich nach ihrer Heimat. 1841 war es so weit. Der Umzug war vorbereitet. Es ging zurück nach Berge. Die Brüder von Johann Gerhard Meyer waren inzwischen gestorben. Gleichwohl machte er erneut eine Weberei auf, beschaffte Handwebstühle und führte das Unternehmen mit seinem Sohn Rembert. Gerhard Lucas Meyer, dem das einförmige Land nicht gefallen hatte – besuchte unterdessen in Berge die erste Privatschule in der Osnabrücker Region. Händler, die in den Niederlanden zu Wohlstand gekommen waren, hatten sie gegründet, um kommende Generationen auf das Kaufmannsleben vorzubereiten.

Das Leben der Familie nahm zunächst seinen erfolgreichen Gang. Dann folgte ein Schicksalsschlag. Rembert Meyer erschoss sich. Gerhard Lucas Meyer sprang 1849 ein und kümmerte sich um Buchhaltung und Verkauf. Mit seinem Vater vergrößerte er den Betrieb. 60 Weber arbeiteten in der Blütezeit für die Familie. Die Meyers waren nun nicht mehr Hollandgänger. Sie waren Fabrikanten.

1852 änderten sich die Rahmenbedingungen. Das Königreich Hannover, zu dem Berge gehörte, trat dem deutschen Zollverein bei und bildete mit Preußen ein Wirtschaftsgebiet. Dort gab es bereits Maschinenwebereien. Sie waren der Handweberei von Johann Gerhard Meyer überlegen.

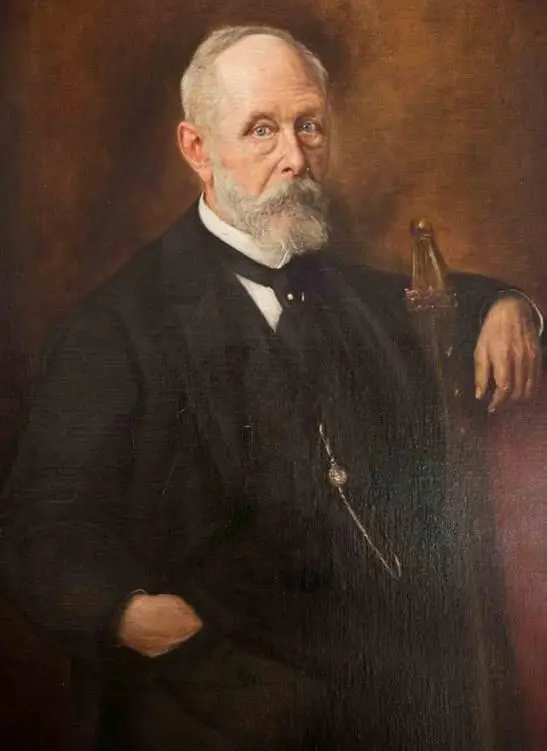

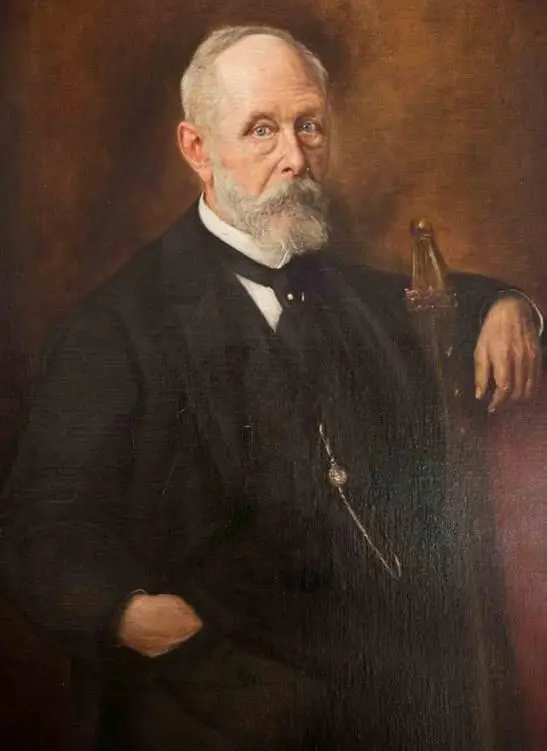

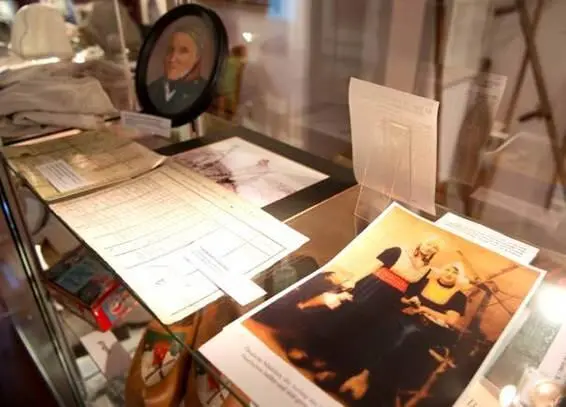

Aber Gerhard Lucas Meyer – der Sohn – war inzwischen ein mit allen Wassern gewaschener Kaufmann. Er überzeugte seinen Vater 1853, den Betrieb schnell zu verkaufen. Ein Kapitel bewegter Familiengeschichte fand so sein Ende – aber nur, um ein noch erfolgreicheres zu schreiben. Gerhard Lucas Meyer übernahm Anteile an einer chemischen Fabrik in Osnabrück, war Mitbegründer der Ilseder Hütte und des Peiner Walzwerkes, aus denen die Salzgitter AG hervorgehen sollte. Am 30. Dezember 1916 starb der Nachfahre einer Hollandgängerfamilie als ein in Deutschland hoch angesehener Industrieller und kaiserlicher Kommerzialrat. All das ist dokumentiert im Haus seiner Eltern in Berge, das sich als Museum der Hollandgängerei widmet. Das Meyer-Haus zeigt, dass Menschen immer Grenzgänger waren.

Gerhard Lucas Meyer: Der Sohn von Hollandgängern war einer der erfolgreichsten Industriellen seiner Zeit. (Jan Ackmann)

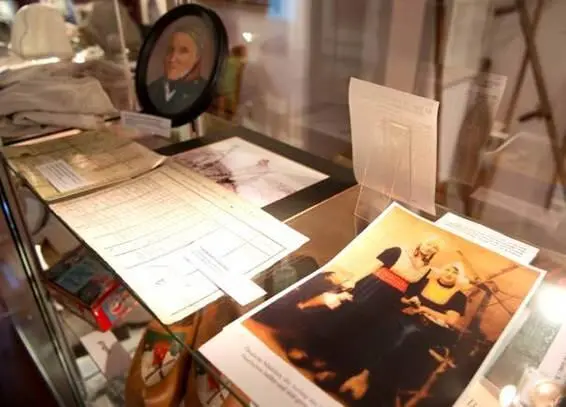

Hollandgänger, die es zu etwas Wohlstand gebracht hatten, leisteten sich eine Hundekutsche für ihre Fahrten. Christoph Otten vom Meyer-Haus zeigt ein Bild von Bernhard Tepe. Er kam aus der Berger Bauerschaft Anten. (Jan Ackmann)

Das Haus der Familie Meyer in Berge ist inzwischen ein Museum. Schwerpunkt: die Hollandgängerei. (Jan Ackmann)

Weit im Westen – Auswanderer und ihre Spuren in den USA

Von Dirk Fisser

Der Nordwesten Deutschlands zieht heute Tausende Arbeitsmigranten aus Osteuropa an. Die Hoffnung auf besseren Verdienst bringt die Menschen an die Schlachtbänke und in die Werkshallen der Region. Dabei reichten hier in den vergangenen beiden Jahrhunderten lange Zeit Land und Arbeit nicht, um die Menschen zu ernähren. Zu Zehntausenden kehrten sie ihrer Heimat den Rücken. Das Ziel: die USA. Bis heute finden sich auf der Landkarte Spuren der norddeutschen Auswanderer.

46 Millionen US-Amerikaner haben ihre Wurzeln nach Angaben der US-Statistikbehörde in Deutschland. Es handele sich hinter den Hispanics um Amerikas größte ethnische Gruppe, stellte kürzlich der „Economist“ fest. Weil sich die Menschen aber so gut assimiliert hätten, fielen sie kaum noch auf. Die deutschen Einwanderer seien für die amerikanische Kultur so etwas wie die Prise Zimt für den Apfelkuchen.

Es folgt eine Aufzählung mit den unweigerlichen Exportschlagern wie Bratwurst, Bier und dem Kindergarten. Unübersehbare Abdrücke der Teutonen im amerikanischen Alltag, befand der „Economist“. Um Spuren der Einwanderer aus Nordwest-Deutschland zu finden, muss man schon etwas genauer hinschauen. Oder im Fall von Bunde etwas langsamer fahren.

Denn tatsächlich hat die Gemeinde im Landkreis Leer einen kleineren Zwilling im weit entfernten US-Bundesstaat Minnesota. Genauso geschrieben, nur anders ausgesprochen, nämlich „Bandie“. An der Verbindungsstraße zwischen den Kleinstädten Montevideo und Hutchinson gelegen, deutet nicht viel mehr als ein kleines Ortseingangsschild darauf hin. Und das überdimensionierte Schild der örtlichen Kirche. „Heute schon gebetet?“, werden die Vorbeifahrenden gefragt. Bunde ist nicht viel mehr als das Schild, die Kirche und fünf Wohnhäuser.

In einem davon befindet sich eine Art Museum, das an die Anfänge der Ortschaft erinnert. Es klingt ein bisschen nach der Weihnachtsgeschichte: Demnach kam in den 1880ern der gebürtige Rheiderländer Wübbe Dirk Ammermann nach Minnesota, um hier im Auftrag einer Landgesellschaft eine Siedlung mit ostfriesischen Einwanderern aufzubauen. Ammermann, so heißt es im Museum, habe sich zunächst in einem Kuhstall niedergelassen und von hier aus Kundschaft akquiriert.

Den Aufzeichnungen zufolge war der Rheiderländer 1864 mit seiner Frau Trientje und Sohn Dirk ausgewandert. 37 Jahre war Wübbe damals wohl alt. Von Bremerhaven ging es auf dem Dampfschiff „Bremen“ nach New York und von dort aus weiter nach Illinios. Einige Monate zuvor hatte sich hier die Familie von Trientjes Bruder niedergelassen. Nach fast zwei Jahrzehnten als Farmer zog Ammermann dann im Auftrag der Landgesellschaft in den Nachbarstaat Minnesota und warb hier um ostfriesische Siedler.

Kuper, Freese und Lutjens hießen den Aufzeichnungen zufolge die ersten Landkäufer – allesamt Ostfriesen. Im Sommer 1886 hätten täglich 16 bis 20 Männer bei Ammermann vorgesprochen. 45 ließen sich schließlich in dem Ort Bunde nieder, benannt nach Ammermanns deutscher Heimat. Die dazugehörige Township, eine amerikanische Verwaltungseinheit, nannte der 1894 im Alter von 66 Jahren gestorbene Ostfriese Rheiderland.

Die Gründung fiel mit dem Auslaufen der ersten großen Auswanderungswelle von Ostfriesland nach Amerika zusammen. Mehrere Tausend Menschen verließen ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mangels Arbeit und Land ihre Heimat. Im Vergleich zur Auswanderungsbewegung in Gesamtdeutschland ist das recht spät. Migrationsforscher und Historiker nennen die Hollandgängerei als Grund. Die Männer entlang der niederländischen Grenze konnten im Nachbarland Geld als Wanderarbeiter verdienen. Die Motive waren also ähnlich wie die der Auswanderung. Nur der Weg war kürzer. Und so blieben Emsländer, Grafschafter oder aber Ostfriesen länger in ihrer Heimat.

Читать дальше