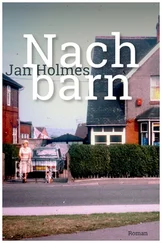

Jan Holmes - Kains Königsweg

Здесь есть возможность читать онлайн «Jan Holmes - Kains Königsweg» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Kains Königsweg

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Kains Königsweg: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Kains Königsweg»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Bei einem Unfall, der ihn selbst beinahe das Leben kostet, verliert ein junger Mann seine Familie. Er sucht nach den Verantwortlichen, um Rechenschaft zu fordern und verstrickt sich dabei tief in seine eigene Vergangenheit.

Jedoch kann jemand, der sich selbst nicht schont, weiter gehen als andere, wenn Schuld beglichen werden soll.

Und jemand, der seinen Bruder getötet hat, ist schon so viel weiter gegangen …

Kains Königsweg — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Kains Königsweg», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Und das Beste an der Geschichte: Die Kassen der Bank waren gar nicht voll. Die Zeitungen wussten nicht ohne Spott zu berichten, dass der Bankdirektor aus irgendeinem Grund veranlasst hatte, dass ausgerechnet in dieser Woche die Einnahmen der Vortage schon am Donnerstag abgeholt wurden und so die Verletzungen des armen Mannes, der mit seinem Hund spazieren ging, viel zu billig erkauft wurden.

Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Worte die Zeitungen tatsächlich wählten, es ist auch über zehn Jahre her, dass ich die Artikel gelesen habe, aber ich weiß noch genau, dass es eine dieser typischen Formulierungen war, die den Leser gegen den Täter aufhetzen sollen – und sei es um den Preis dessen, dass ein Menschenleben mit einem Geldbetrag verglichen wird.

Seit diesem Tag hatte ich keinen Kontakt zu meinem Vater, also eigentlich hatte ich noch nie Kontakt zu ihm, ich war gerade erst geboren, als er uns verließ. Ich sage absichtlich »verließ« und nicht »verlassen musste«, denn er hat sich seinen Weg bewusst so gewählt, er wollte den Fahrer für irgendwelche zwielichtigen Typen spielen, er wollte sein Geld für uns auf eine Art und Weise verdienen, die ihn zwangsläufig in den Knahast bringen musste. Und was weiter? Für das besagte Delikt gibt es keine lebenslange Strafe, und selbst in diesem Fall wäre er doch bei guter Führung nach fünfzehn Jahren wieder entlassen worden, oder? So hört man es doch ständig im Fernsehen.

Gehen wir einmal davon aus, dass mein Vater im Gefängnis nicht noch irgendjemanden vorsätzlich umgebracht hat, hätte er zu meinem grandiosen Geburtstag, der mir das feuerrote Rad bescheren sollte, bei uns anklopfen können, hätte sagen können: »Hallo, Sohn, ich bin’s, dein Vater. Ich weiß, ich habe mich die letzten sechzehn Jahre nicht gemeldet und deinen Start ins Leben verpasst, ganz schön dumm von mir, ich weiß, aber hier bin ich jetzt.«

Hätte ich das kalte Herz gehabt, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen? Ich weiß es nicht, und die Frage hat sich nie gestellt, denn er hat nicht geklopft, er hat auch nicht geschrieben oder angerufen, nie, nicht ein einziges Mal. Und ich war die ganze Zeit zu Hause erreichbar, wir sind in all den Jahren nicht einmal umgezogen.

Und natürlich habe ich an das Nächstliegende gedacht. Natürlich habe ich meine Mutter im Verdacht, den Kontakt unterbunden zu haben. Wie einfach ist es, Briefe abzufangen und dem Mann, den sie nie besuchte, sehr deutlich zu machen, dass er es niemals in seinem ganzen verdammten Leben wieder wagen solle, seine Söhne auch nur von Weitem anzusehen. Manchmal habe ich mir vorgestellt, wie er einsam in seiner Zelle sitzt, eine Pritsche, darauf ein Laken und eine grobe Decke, an der Wand ein Waschbecken, kein Spiegel, kahle Wände bis auf ein paar blöde Poster. Über seiner Schlafstätte ist noch ein Bett, darin ein fetter, tätowierter Kerl, den man besser nicht anspricht, es gibt einen Metallspind mit ein paar Habseligkeiten und dann, versteckt in seiner Matratze ein verblichenes Bild, ein Foto seiner Familie, eingerissen und abgeschabt durch das häufige, sehnsüchtige Darüberstreichen.

Ich weiß, ich habe zu viele Filme gesehen, wahrscheinlich war es ganz anders, vielleicht war er froh, uns los zu sein, vielleicht lebt er lange wieder in Freiheit, vielleicht weit weg von uns, vielleicht aber auch in unmittelbarer Nachbarschaft, ich werde es nie erfahren. Ehrlich gesagt will ich das auch gar nicht. Was glauben Sie, was sechzehn Jahre Erziehung anrichten können, wie viel Hass man aufbauen kann, wenn man der einzigen Quelle an Informationen, die man hat, glauben muss und wenn man so viele schreckliche Dinge über die Person erfährt, die nur noch »dein Erzeuger« genannt wird? Sie können mir glauben, dass ein Ausmaß an Abscheu entsteht, das einen in bitteren Stunden wünschen lässt, den Gedanken »Ich wollte, er wär tot!« selbst in die Tat umsetzen zu können.

Unser Leben wurde einsamer, nachdem Vater weg war. Es stellte sich heraus, dass sich die mitleidenden Verwandten wieder anderen Angelegenheiten zum Tratschen und Bedauern überließen, nachdem sie ihr Pensum an klugen Sprüchen und »Ich hab’s immer gewusst«-Weisheiten bei uns abgeladen hatten. Ebenso waren unsere »Freunde« Vaters Freunde. Die Feiern, gemeinsame Abendessen, Spieleabende und alles, was das gesellschaftliche Leben, unseren Kontakt zur Außenwelt, ausgemacht hatte, war auf seinem Mist gewachsen, bestand aus seinem Freundeskreis, seinen Arbeitskollegen und deren Familien.

Meine Mutter war sozial praktisch mittellos, ihre einzige Schwester war ausgewandert, die Eltern lange tot, früh verstorben an irgendwelchen Krankheiten, die sie meinte, bei sich im Ausbruch befindlich feststellen zu können, wenn es ihr schlecht ging (selbstverständlich blieb sie immer gesund). Sie war weggezogen aus dem Dorf, in dem sie aufgewachsen war, um ihrem Mann das Finden einer Arbeit in der größeren Stadt zu ermöglichen.

Die anderen Kinder in der Schule konnte man natürlich auch vergessen. Meine aufbrausende Art und meine Angewohnheit, schnell Ohrfeigen zu verteilen, machte mir nicht gerade Freunde. Und selbst wenn ich mich an irgendjemanden hätte gewöhnen können (und er sich an mich), hätte ich bei jedem, der mir gegenüber freundlich war, sofort vermutet, dass er nur die Geschichte meines Vaters hören wollte, diese Räubergeschichte aus dem wirklichen Leben, das so viel spannender war als die Bücher, die wir lesen mussten.

Hätte es so jemanden gegeben, ich wäre trotzdem misstrauisch gewesen und hätte ihn nicht mit nach Hause genommen, ihn meiner Mutter als Freund vorgestellt, meine Zeit mit ihm verbracht. Mein Platz war zu Hause, in unserer kleinen Zelle, der eingeschworenen Gemeinschaft, die nicht gestört werden durfte. Niemand sprach das jemals aus, aber die gemeinsamen Abende ließen keinen anderen Schluss zu, als dass es uns nur so lange gut gehen würde, wie wir Einflüsse von außen vermieden und zusammenhielten. Gegen wen eigentlich?

Und wie bekommt man nun das Brot auf den Tisch? Ich wollte es als Kind nicht wissen, und meine Mutter sorgte dafür, dass ich es nicht mitbekam, dass ich unschuldig blieb im Geist. Als ich dann irgendwann erfuhr, woher das Geld angeblich kam, das uns unser Leben, unsere Existenz ermöglichte, war es wieder irgendein hämischer Singsang, der mich darüber in Kenntnis setzte, was meine Mutter »für eine« sei.

Ich glaubte natürlich kein Wort, passte den Spötter aber nach der Schule ab und sorgte dafür, dass er weder jemals darüber spräche, noch dass er die nächsten drei Wochen das Krankenhaus verließe. Ich hatte ihm unzweideutig klargemacht, dass es das Ende seines dreckigen kleinen Lebens bedeute, wenn irgendjemand jemals erfahren sollte, wer ihn so zugerichtet hatte. Und so machte später in der Schule die Warnung die Runde, dass eine Gruppe von brutalen Teenagern die Schulwege überwache und jeden, der sich weigere, ihnen seine Wertsachen ohne weitere Diskussion zu übereignen, brutal zusammenschlage. Der arme Lars sei das beste Beispiel dafür, hieß es, und Lars’ schlaue Lüge sorgte dafür, dass besorgte Mütter, die den Schulweg ihrer Kinder jetzt für eine Todesfalle hielten, ihre Brut in den nächsten Wochen häufiger persönlich vor der Schule absetzten und sie nach dem Unterricht auch wieder abholten. Von den marodierenden Teenagern hat man natürlich nie wieder etwas gehört, und die elterliche Vorsicht pendelte sich irgendwann wieder auf ein gesund-sorgloses Normalmaß ein.

Doch entschuldigen Sie, ich greife wieder vor, denn zunächst einmal soll es um Timo gehen, meinen Bruder und natürlich den Helden meiner Kindheit. Ich kann nicht einschätzen, was er durchmachen musste, um mir und meiner Mutter den Vater zu ersetzen, aber er hat verdammt gute Arbeit geleistet. Mit ihm hatte ich einen Schutzengel, der mich durch Feindesland geleiten konnte, der mich beschützte, mir Geschichten erzählte und mir erklärte, was er schon wusste.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Kains Königsweg»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Kains Königsweg» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Kains Königsweg» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.