En plus du revers satiné d’une autre époque, la veste avait des épaulettes de général russe en guerre contre Napoléon, les manches étaient trop longues d’un mètre ou deux, les pans de la veste me tombaient sur les genoux, et c’est elle qui m’allait le mieux : le nœud papillon avait des ailes de condor, mais le pire était encore le pantalon, du 36 pourtant, si large que je ne le sentais pas. Mon pantalon de smoking ne touchait pas les jambes. Fallait le faire.

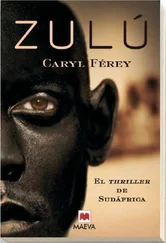

J’avais la grâce au point mort quand Jérôme Salle me sortit de là : lui non plus n’avait pas de smoking pour Cannes, mais un simple costume. Seul le nœud papillon était obligatoire… Je me trouvai donc un chic costume anglais et une chemise blanche. Avec une fine cravate noire, mon look de Cannes avait un côté Tin Machine qui finit de me faire sentir bien, rock. Il manquait encore le nœud papillon mais l’attachée de presse de Zulu m’assura qu’ils en avaient à l’hôtel où nous descendions.

Entre Montfort-sur-Meu et les paillettes, vingt mille lieues sous les mers. J’étais prêt à plonger en apnée.

Déjà, dans l’avion qui nous menait à Nice, j’étais assis dans la rangée voisine de Laetitia Casta. Une très jolie femme, l’air intelligente, sympathique. Il y avait d’autres visages connus parmi les voyageurs festivaliers, qui se cherchaient plus ou moins du regard. Une berline noire aux vitres teintées nous attendait à l’aéroport pour nous mener au fameux hôtel. Des barrières avaient été dressées devant l’entrée pour repousser les gens, dizaines de curieux agglutinés là, brandissant leurs smartphones au rythme des voitures noires qui déposaient les mystérieux VIP. J’entrai incognito au bras de Loutre-Bouclée, croisai l’équipe du film dans le somptueux hall, récupérai mes clés.

Dans la chambre la plus naze du Martinez, celle où l’on reçoit les auteurs inconnus, une bouteille de champagne attendait dans un seau à glace, avec un grand bouquet de fleurs et un kit de beauté pour filles. On a arrosé ça, avant de retrouver Orlando et Forest à la terrasse-jardin du palace. L’occasion de sympathiser avec Conrad Kemp — Dan Fletcher dans le livre. Souriant, simple, passionné, comme les deux stars qui lui donnaient la réplique, avec un humour british qui me rappelait les amis kiwis, Conrad était le plus chic Dan Fletcher que je pouvais imaginer.

Nous descendîmes quelques cocktails, il y avait des stars partout, à l’aise, le soleil se couchait doucement sur la terrasse, tout le monde était beau, aimable, les techniciens du film rivalisaient de drôlerie et de bonne humeur, on formait une équipe soudée, Jérôme, Forest, Orlando, Richard-Cœur-de-Lion, Julien le scénariste, parés pour la clôture du lendemain. Nous finîmes la nuit dans une des fameuses fêtes ultra-privées ; notre agent nous fit passer parmi une haie humaine avant de grimper sur le toit-terrasse du club, qui dominait la baie de Cannes. Il ne manquait plus qu’Audrey Hepburn dévalant l’avenue au volant d’une Aston Martin. Je m’emparai d’autorité du comptoir, commandai des vodkas, tendis ma carte bleue à la serveuse, qui me renvoya d’un regard.

« Ici on ne paie pas, monsieur. »

Hey ! pauvre plouc !

Comme il en faut plus pour me vexer, je bus un peu de tout aux frais de je ne sais qui.

Les riches parfois sont d’accord pour partager, mais entre eux.

Le lendemain, je n’étais pas bien frais pour la « conference call », un truc qui consiste à s’aligner pour qu’une nuée de photographes vous prennent au flash. Enfin, les stars surtout, celles qui finiraient dans les magazines, pas les faire-valoir qu’on leur collait pour la galerie — scénariste, musicien, auteur, même le producteur du film tout le monde s’en foutait.

« Orlando ! » « Forest ! Forest ! » « Orlando, please, please ! »

Les photographes faisaient leur job pendant que la foule de curieux tentait de les imiter derrière les barrières, smartphones levés à l’aveugle. Conférence de presse, questions des journalistes, déjeuner, l’après-midi qui file sur un tapis volant, huit euros le café devant la plage, et voilà l’heure de se préparer pour la soirée de clôture.

Le sourire de Jérôme s’était quelque peu crispé. Il y avait de quoi. Son film serait projeté sur le plus grand écran d’Europe, devant un public difficile. Le dernier film français qui avait clôturé le festival trois ans plus tôt avait été accueilli dans un silence glacé : les spectateurs étaient carrément sortis de la salle sans un mot ni applaudissements, pas même un sifflet. Une humiliation toute cannoise.

Le film de clôture est en effet étiqueté comme commercial, hors concours donc, ce qui constitue ici une insulte. Jérôme avait la pression et ne s’en cachait pas malgré son éternel sourire, sûr que les critiques l’étrilleraient avec un plaisir non dissimulé. J’en avais mal pour lui.

Mais pour le moment j’avais d’autres soucis : le costume était OK, avec deux paires de chaussettes mes chaussures neuves ne me sciaient plus la peau des chevilles, la chemise était toujours blanche mais le nœud papillon qu’on me donna à la conciergerie de l’hôtel, un modèle soi-disant standard, n’était pas du tout à ma taille. Un système de languette permettait de l’ajuster au cou mais, si la taille la plus large aurait été parfaite pour un bison adulte, même avec cette fichue languette resserrée à fond, le nœud papillon me tombait sur la poitrine comme une pancarte.

« Attends, on va trouver une solution », assura l’attachée de presse.

Je ne sais pas comment elle se débrouilla, mais à force de triturer la languette et de la glisser dans des cachettes, le nœud papillon finit par tenir à peu près. À peu près, ça voulait dire qu’il manquait quand même quelques centimètres : il suffisait que je bouge pour qu’il tombe de travers.

« Tu n’auras qu’à ne pas bouger, conclut la Samaritaine. Allez, me pressa-t-elle, il faut y aller ! »

Une berline noire aux vitres teintées nous attendait, Loutre-Bouclée et moi, selon un protocole à partir de maintenant ultra-minuté. Les limousines déposaient les stars au compte-gouttes devant le tapis rouge, il y avait toujours des embouteillages mais en cas de problème, notre chauffeur serait mis au courant. Zulu clôturant le festival, notre équipe arriverait en dernier, la voiture d’Orlando, Forest et Jérôme d’abord, puis celle du producteur, du scénariste et du compositeur, enfin l’auteur (moi), dans la voiture balai. En attendant, ça bouchonnait sévère sur la Croisette : ce soir on élisait la Palme d’or, c’était foule partout, berlines à la queue leu leu, le cirque. Au bout d’un quart d’heure de surplace, le chauffeur alerté par téléphone se tourna vers nous : changement de programme.

« Il y a trop de monde, dit-il, on va vous déposer maintenant devant le tapis. Madame, vous allez monter les marches avec les autres femmes de l’équipe, monsieur, vous attendez les autres au pied des marches : compris ? »

De toute façon nous étions pris en otage, comme on dit à la télé.

Le chauffeur doubla le cortège qui grillait de l’essence sous le soleil cannois et, rusant, se faufila jusqu’aux marches du palais, où il nous déposa comme un colis suspect. Des centaines de personnes se pressaient contre les barrières de l’autre côté du tapis rouge, suffoquant mais brandissant leurs smartphones. Loutre-Bouclée grimpant le tapis avec les copines, l’attachée de presse me rappela le protocole, stressée.

« Bon, tu restes là et tu attends. Les autres ne vont pas tarder. Après tu fais ce qu’on t’a dit pour les photos et la montée des marches : Jérôme entre Orlando et Forest, Richard et Conrad près des acteurs, toi et le scénariste vous vous mettez sur les côtés.

Читать дальше