— Oui, chef ! »

En attendant, je ne savais pas où me mettre : il y avait le bord du tapis rouge, la foule de l’autre côté, les chauffeurs qui ouvraient les portes des berlines à mesure qu’ils déposaient les vedettes, des photographes postés dans les coins, d’autres barrières pour contenir les fans le long des marches et un service d’ordre à oreillettes qui se demandait aussi ce que je foutais là.

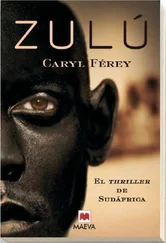

« Je fais partie du film Zulu , qui clôt le festival ! je leur expliquai avant de me faire vider. J’attends le reste de l’équipe ! »

Uma Thurman sortit alors d’une Mercedes noire, grimpée sur des talons de trente centimètres qui la faisaient culminer à plus de deux mètres. Sa robe fourreau brillait de ses mille feux mais la moulait tant aux entournures que le chauffeur dut l’aider à s’extirper de la banquette afin qu’elle puisse fouler l’asphalte chauffée à blanc par les projecteurs sans craquer sa jolie robe. Uma Thurman souriait en sortant du véhicule, tenant à peine en équilibre sur ses échasses à cent mille dollars : un homme, de préférence une autre star, était censé l’accueillir pour l’aider à gravir les marches, mais la première chose que l’actrice vit devant le tapis rouge fut un gars de Montfort-sur-Meu au nœud papillon avachi, qui fumait une roulée pour faire semblant de passer le temps.

Nos regards se croisèrent l’espace d’une seconde, et je lus la panique dans ses beaux yeux bleus — c’était qui ce type tout petit pour l’accueillir ? Les journalistes, les photographes, Uma n’avait pas passé toutes ces heures à se maquiller, s’habiller et monter sur ses putains de talons pour se retrouver nez à nez avec… moi ! Malgré son allure scintillante, Uma faisait peine à voir, avec sa couche de plâtre sur le visage et sa peur de ne pas être reconnue au bras d’un inconnu.

Je lui envoyai un signe de tête discret qui se voulait rassurant, comme quoi je n’étais personne, l’invitant à avancer vers le tapis rouge comme si de rien n’était. Uma se colla un sourire forcené au visage et m’oublia aussitôt passionnément.

Je fumai une autre cigarette dans l’attente de ma dream team, commençai à trouver le temps long. Nicole Kidman arriva au bras de Spielberg, Delon au bras de lui-même, les frères Coen, Daniel Auteuil défilèrent, quand enfin mon équipe accosta devant les marches. Orlando ! Forest ! Orlandoooo ! J’étais rôdé à l’exercice. Jérôme, toujours élégant, me prit par le bras pour une interview à chaud à la télé, comme quoi sans le petit auteur qui fumait des clopes avec son nœud papillon de travers il n’y aurait pas de film, ha ! ha ! Enfin, il fallut monter les marches du festival.

« Tu as bien compris, hein, rappela l’attachée de presse : tu restes sur le côté ! »

Comme si j’allais me rouler aux pieds des stars en mimant une crise d’épilepsie pour décrocher un rôle.

Tout le monde s’est sagement aligné sur le tapis rouge pour le protocole des photographes. Une pluie d’étoiles dans les yeux, des cris, des appels, les appareils qui crépitent sous les feux des projecteurs, je tenais ma droite près d’Alexandre Desplat, le compositeur, qui devait me rendre trois têtes. Cinq minutes de flashs intensifs plus tard, nous pouvions enfin monter ce bougre de tapis rouge. J’étais débraillé, le nœud à moitié tombé sur le col de la chemise, la veste ouverte comme s’il faisait trop chaud ou pour lancer une mode ; était-ce le cirque devant les photographes, l’attente pour grimper les marches, la hâte d’en finir ?

À partir de là, ça a été la débandade : on s’est tous mis à monter n’importe comment, chacun à son rythme, vieux copains se racontant des blagues, si bien que je me retrouvai en haut des marches à côté d’Orlando. L’endroit où il fallait se retourner vers la foule, sourire aux lèvres sous les spots, climax du protocole repris par les magazines.

La veille de mon départ à Cannes, j’étais en Picardie, en prison, avec les détenus du coin. Avant de les quitter, pour rigoler, je leur avais dit que je leur ferais coucou à la télé dimanche soir. Les copines parisiennes savaient aussi que je tenterais un salut genre reine d’Angleterre défilant devant ses sujets. Orlando Bloom souriait de ses belles dents.

« ORLANDOOOOOOOO ! »

Les groupies n’en pouvaient plus de lui faire coucou depuis l’enclos où on les avait parquées.

« Tu as vu, lui glissai-je à l’oreille : tu as un tas de filles qui t’aiment là-bas. »

Orlando s’est tourné vers ses fans, qui redoublèrent de cris d’amour. J’en profitai pour leur lancer le fameux salut victorien — agiter lentement sa main sans bouger le poignet (je m’étais entraîné avec les copines) — qui, bientôt suivi par le salut amical de la star, finit de déclencher l’hystérie.

L’ambiance était plus tendue pour la cérémonie de la remise des prix.

Nous étions aux premiers rangs. Audrey Tautou avait la charge d’animer la soirée, l’occasion de se faire débiner par les femmes assises dans les travées. Les acteurs et les réalisateurs défilèrent sur le plateau, ramassant ou donnant les prix sous un tonnerre de flashs et de commentaires acerbes. Bon, ça allait bientôt être à nous.

J’avais déjà vu le film lors d’une projection privée deux mois plus tôt, avant mixage et doublage, mais la version de Cannes était définitive, et je n’avais plus la question de la surprise à gérer — c’était étrange au départ de voir mon trip littéraire traduit en images, il m’avait fallu une heure pour exprimer à Jérôme tout le bien que j’en pensais. Auteur ou lecteur, on a tous mille images dans la tête au sujet d’un livre. Même décrits avec soin (ce qui n’est pas mon cas, je préfère laisser travailler l’imagination du lecteur tout en lui lançant des pistes), les visages des personnages diffèrent selon les personnalités. Le cinéma ne propose qu’une image, qui doit réconcilier tout le monde, une chose impossible. Il faut donc chasser ce qui a nourri notre esprit pour se remplir de celui d’un(e) autre, en l’occurrence le cinéaste. Forest Whitaker est plus âgé qu’Ali dans mon livre, mais qui mieux que lui aurait pu l’incarner ? Quant à Orlando Bloom, c’était émouvant de le voir sauter en l’air comme un cabri quelques secondes avant une scène d’action, à fond dans son personnage. Lui qui en avait marre de son image trop lisse s’en sort très bien dans son rôle d’Epkeen. Et s’il manque au film des scènes « tendres » par rapport au roman, Jérôme Salle a pris le parti du thriller mené tambour battant (en cela, il n’a rien à envier aux Américains) tout en s’appuyant sur des décors rarement vus au cinéma et un jeu d’acteurs formidable. Toute l’équipe sud-africaine a aimé le film, qui selon eux aurait pu être tourné par un compatriote. Quand on me dit la même chose de mon roman, je prends ça comme un beau compliment…

Enfin, la salle plongée dans le noir, je me laissai emporter par l’histoire, les acteurs, ce pays, l’Afrique du Sud, où nous avions vécu cette aventure humaine si forte.

Orlando s’était fait voler son ordinateur portable alors que le tournage avait lieu dans le quartier le plus dangereux de Cape Town, un township des Cape Flats où même les flics ne mettaient pas les pieds. Le gang des « Americans » gérait la sécurité sur leur territoire, ravis de gagner de l’argent légalement pour la première fois de leur vie. L’un d’entre eux, en probation, avait même décroché un second rôle dans le film, mais il ne fallait pas tenter le diable : ces types sans dents se faisaient tatouer lors de leur premier passage en pris on, avec un numéro au bras qui déterminait leur job entre les barreaux (intimideur, tueur, ou « femme »). Ambiance. Entre deux prises, un gangster nous avait expliqué le plus naturellement du monde que son travail dans le gang consistait à torturer les gens pour les faire parler, qu’il savait en un regard combien de temps le gars tiendrait — Orlando et moi on aurait été nuls, selon lui.

Читать дальше