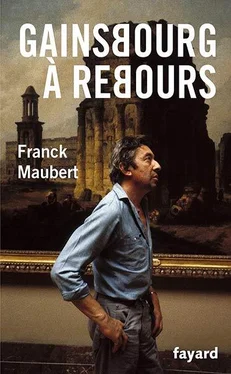

Dans les rares œuvres de Lucien Ginsburg que j’ai retrouvées, une dizaine tout au plus, j’y ai discerné un artiste qui se cherchait, sans style propre, sans signature, quelqu’un qui tâtonnait dans les méandres et l’obscurité de sa quête. Sa manière saute allègrement de Gauguin à Kisling. En mai 1986, Juliette Gréco m’a dévoilé une charmante petite huile signée Ginsburg, qu’elle conserve précieusement. Quand j’en ai montré la reproduction à Serge, il n’a pu retenir ses larmes. Le tableau représente deux enfants : « Moi et ma sœur dans un bac à sable. » On songe à Bonnard pour le sujet et même l’exécution.

Éternel apprenti, il n’a jamais su se départir de la technique gauche du copiste qui plantait inlassablement son chevalet devant Le Radeau de la Méduse . Copier Géricault, copier Delacroix, copier le Titien, copier Courbet. Copier, copier pour mieux apprendre. Combien a-t-il peint de toiles, exécuté de dessins ? Nul ne le sait. Lui-même répondait par un vague « J’ai tout détruit … ». Que sont devenus ses ballons cubiques, ses lapins à damiers, ses cochons bleus et autres fantasmes embryonnaires auxquels l’auteur d’ Evguénie Sokolov fait allusion ? Qu’importe. Ce qui comptait, c’était sa volonté de faire durer son rêve, sa passion, jusqu’à ses dernières années, où il me disait : « Je ferai une toile, une seule, ultime. » Mais, au fond de lui-même, il connaissait la réponse. Et cet échec intérieur l’attristait malgré tous les disques d’or. Et de voir aujourd’hui ses rares œuvres flamber sous le feu des enchères le ferait sans aucun doute sourire.

Lucien Ginsburg finit donc par abandonner la peinture « par lâcheté », c’est son mot. Et par se réfugier dans ce qu’il appelait l’art mineur. Quand, plus tard, il joue au photographe avec Bambou ( Bambou et les Poupées , 1981), quand il met en scène, avec plus ou moins de bonheur, des longs métrages, c’est l’œil du peintre qui s’exprime encore. Ce qui est intéressant dans le cas Gainsbourg, c’est son acharnement, cette façon de persévérer, jusqu’au renoncement pour la chanson en 1957. Courbet avant trente ans, sinon rien : « Je me suis dit : si à trente ans, je ne réussis pas, j’arrête. » Passer des tubes de couleur aux « tubes » de la chanson : c’est ce que Serge Gainsbourg me confia, entre autres, dans l’interview « Propos sur l’art », fruit de longues conversations sur l’« art majeur » que nous eûmes entre 1986 et 1990. Dans ces moments-là, Lucien renaissait et Gainsbourg s’effaçait. Ce Ginsburg-Gainsbourg, plus secret que le provocateur des dernières années, était un sacré « voyeur de première ».

La conscience et la constance du mot pour le mot, Serge Gainsbourg les a cultivées jusqu’à ses derniers textes, qu’il n’a pas eu le temps de mettre en musique. Rendez-vous était pris pour un enregistrement à La Nouvelle-Orléans, en mars 1991. Titre de travail : Moi m’aime bwana … « Je ne pensais jamais musique, je pensais mots », confiait-il dans son interview pseudo-posthume à Bayon pour Libération . Un lacanien (Lacan était son voisin, rue de Lille) s’amuserait facilement avec le sire Gainsbourg : « Je pansais maux. » Facile, certes, mais si juste en ce qui concerne notre poète.

Ses mots-clés, ses phrases à tiroirs, son sens du double sens, ses allers-retours du français à l’anglais, sa modernité et sa nostalgie, sa potacherie et sa culture, sa dérision et son humour, sa (fausse) dureté et sa tendresse, Gainsbourg est tout cela à la fois, tout et son contraire, un agent double du verbe. L’amour, le sexe, l’alcool, la difficulté d’être, la nuit, la misogynie, la provocation, l’argent… Son œuvre se bâtit sur cette succession de paradoxes. Et sur une constance dans ses thèmes, comme tout auteur.

Thèmes qu’il abordait aussi bien dans ses chansons que dans ses interviews ou dans les aphorismes dont il raffolait (« Je suis né sous une bonne étoile. Jaune »). Avec une sage application à casser (caser ?) tous les tabous. Là aussi est sa force : savoir forcer les tabous, en parler avec légèreté et humour, les distiller dans le temps. Ainsi, il abordera l’amour physique, l’érotisme, le racisme, la sodomie, Dieu, le nazisme, l’homosexualité, l’inceste…

Pour son premier album, Du chant à la une ! (curieux jeu de mots), le directeur artistique de chez Philips, qui l’avait repéré au cabaret Milord l’Arsouille, Denis Bourgeois, avait eu l’insolite idée de demander à l’écrivain Marcel Aymé un texte qui figurerait au dos de la pochette :

« Serge Gainsbourg est un pianiste de vingt-cinq ans [en réalité, il en a déjà trente] qui est devenu compositeur de chansons, parolier et chanteur. Il chante l’alcool, les filles, l’adultère, les voitures qui vont vite, la pauvreté, les métiers tristes. Ses chansons, inspirées par l’expérience d’une jeunesse que la vie n’a pas favorisée, ont un accent de mélancolie, d’amertume et souvent la dureté d’un constat. Elles se chantent sur une musique un peu avare où, selon la mode de notre temps, le souci du rythme efface la mélodie. Je souhaite à Gainsbourg que la chance lui sourie autant qu’il le mérite et qu’elle mette dans ses chansons quelques taches de soleil. »

Sous le soleil exactement. Sa carrière est un anticyclone, quasi permanent, malgré les coups de blues, les coups de cafard, les coups de grisou. Si l’homme finira miné par la conjonction tabagisme-éthylisme, pris à son propre piège d’autodestruction et conscient de l’être, il n’a pas vraiment connu d’éclipses, depuis ses premiers pas Rive gauche sous l’heureux astre Boris Vian. À ses débuts, coincé dans son complet noir, il aligne des chansons aux balancements classiques, maîtrise, métrique et histoires parfaites. La rime est riche, les mots sonnent juste.

Le joyau de cette première grande période est évidemment son premier succès. On ne s’en lasse pas. Inspiré d’une discussion avec un véritable employé de la R.A.T.P. que Serge croisait à la station Porte-Dauphine, c’est Le Poinçonneur des Lilas. Un chef-d’œuvre, un classique intemporel qui vaut en quelques vers tout Karl Marx. Petite piqûre de rappel :

Le gars qu’on croise et qu’on n’ regarde pas

Y a pas d’ soleil sous la terre

[…] des gars s’ la coulent douce à Miami

Pendant c’ temps que je fais l’ zouave

Au fond d’ la cave

Paraît qu’y a pas de sot métier

Moi j’ fais des trous dans des billets

[…]

Des trous d’seconde classe

Des trous d’première classe […].

Les Frères Jacques, Hugues Aufray, Jean-Claude Pascal se mettent eux aussi aux p’tits trous. Fort de ces reprises et d’un succès d’estime, Gainsbourg reçoit le prix de l’Académie Charles-Cros en 1959.

S’ensuit, en 59 toujours, un deuxième 25-centimètres, où il rend hommage à son parrain Boris Vian disparu, en posant pour la pochette en costume-cravate et pistolet… « Eh ! claqueur de doigts, joue-moi plutôt du black trombone »… Au passage, il salue Musset ( Nuit d’octobre ) : « Je sais qu’il ne m’en tiendra pas compte. » Flop. En revanche, tous les interprètes réclament du Gainsbourg, de Juliette Gréco à Pia Colombo, sans oublier Philippe Clay…

Pour son troisième 25-centimètres, L’Étonnant Serge Gainsbourg multiplie les références à ses maîtres, avoués ou pas : Baudelaire, Ronsard, Prévert, Nerval, Hugo… Les feuilles mortes de La Chanson de Prévert seront ramassées par Michèle Arnaud, Cora Vaucaire, Isabelle Aubret et même Gloria Lasso. Gainsbourg devient l’obligé de la chanson française. Et l’artiste passe son temps à composer pour les autres.

Читать дальше