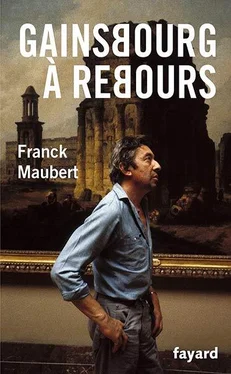

Art majeur/art mineur — Ginsburg/Gainsbourg. La dualité fut rude sa vie durant ; même si, en 1967, il abandonne définitivement les pinceaux. À quarante ans, déjà parmi les premiers gros revenus de la S.A.C.E.M, il choisit de vivre à la Cité internationale des arts, qu’il baptise « C.I.A. ». Son cynisme et son sens inné de la dérision ne cacheraient-ils pas l’échec du peintre ? Même si cette déception de l’Art, avec un grand A, a fait de lui un artiste. Sans entrer dans ce débat, disons que, avec des Trenet ou des Gainsbourg, la chanson devient art, un point c’est tout. Art populaire, certes. Mais n’est-ce pas aussi là sa force ?

À vingt ans, il se disait : « Je serai Courbet ou je ne serai rien. » Au départ, le jeune Lucien rêve d’ateliers, de modèles, de couleurs, d’odeurs de térébenthine, de chevalets… Lucien aspire à devenir peintre. Il fait tout pour cela, il en fait peut-être même trop, jusqu’au cliché (de l’époque), comme fumer la pipe, ou exiger de sa toute première épouse, Élisabeth Levitsky, de savoir recevoir en femme de grand artiste. Lucien songe à la notoriété, à la reconnaissance et à la gloire. Il rêve de devenir artiste et de grand art (ce qu’il proclamera sa vie durant — arts mineurs vs arts majeurs), sans trop bien savoir comment s’y prendre. La réalité lui offre une vie de bohème. Le Louvre devient le champ de ses fantasmes. Il peut s’y rendre plusieurs fois par semaine et dialoguer avec les grands. Raphaël : « J’aurais adoré peindre en gants blancs dans des palais. » Léonard : « Le génie à l’état pur ! Il possédait, entre autres, une science unique de la lumière. Zyeutez un peu la gradation des ombres… » Giotto : « Chaque centimètre carré suinte la rigueur de la foi. » Il n’a pas son pareil pour exprimer son sentiment face aux maîtres. Il a un regard. C’est — évidemment — du pur Gainsbourg.

Quand je lançais Gainsbourg sur le sujet, rien ne pouvait l’arrêter. Le téléphone de la rue de Verneuil avait beau sonner, le petit Lulu pouvait pleurer dans les bras de sa maman Bambou planquée dans la cuisine… Ses secrets sur la peinture, ses stigmates de peintre contrarié, il ne les confiait à personne. Il fallait lui lâcher quelques pistes, alors il pouvait partir des heures durant à commenter Adam et Ève de Lucas Cranach, subjugué par la finesse de leurs courbes, ou encore l’image de saint Sébastien, le corps criblé de flèches.

Tout cela le fascinait et l’émerveillait. Sans le savoir, il était un éclaireur fabuleux et sensible, mais bien mieux que cela, avec son vocabulaire, ses envolées quasi lyriques, un Malraux à sa manière. Il avait une vision de l’art pictural et un don pour la partager. Du Louvre, il connaissait ses salles, ses chefs-d’œuvre, ses gardiens. Régulièrement et presque jusqu’à sa mort, il retourna au temple qui n’avait pas voulu de lui. Exorcisme. Là, il était guide sensible, historien d’art vivant, emporté, flamboyant. Lors de nos quelques visites, il se métamorphosait : plus de poses, plus de cigarettes. « On devrait se déchausser avant d’entrer au Louvre. » Lieu saint qui lui provoquait, me dit-il encore, jusqu’à « la jouissance physique ». En s’y rendant à pied, il stoppait net devant la vitrine de Sennelier, boutique spécialisée dans le matériel d’artiste peintre, commentant une boîte de couleurs, des pigments rares, un cadre ou même un banal chevalet de bois blanc. Son regard n’était pas celui d’un professionnel, mais celui d’un enfant émerveillé.

Avant de vouloir devenir peintre, le jeune Serge avait désiré être un artiste. Et il l’était. Sans d’ailleurs soupçonner à quel point. Et sans très bien savoir quel artiste sommeillait en lui. Son père Joseph, qui lui-même s’était rêvé peintre, avait abandonné cette ambition après avoir égaré une toile dans un train. Le Transsibérien, ajoutait Serge, jamais à la traîne d’une légende. Je ne le croyais pas, mais il en avait l’air si convaincu : « Tout cela se passait un peu avant la Révolution. On lui a piqué sa toile et il s’est juré de ne plus jamais toucher à la peinture. Il s’en est tenu là et m’a dit : “Mon p’tit gars, tu feras de la peinture” ; et à treize ans, il m’a pris la main et m’a emmené à l’Académie de Montmartre — transformée aujourd’hui en cours de danse. »

Puis le petit Lucien suit des cours à la Grande Chaumière. Peintre donc. Mais, très jeune, il est sous l’emprise d’autres grands appels. La musique, mais pas seulement. Dès douze ans, il veut être architecte. En septembre 1945, il s’inscrit aux Beaux-Arts comme élève libre afin de préparer « archi » : l’enfant qui dessinait des buildings sur ses cahiers d’écolier pourrait assouvir sa passion. Mais « largué » en maths, l’année suivante, il doit renoncer. En 1947, changement de cap : il suit des cours de solfège et d’harmonie à l’École normale de musique de Paris fondée par Alfred Cortot. C’était choisir sa voie.

Dessin, peinture, gouache, crayon, pinceau, il est tenté, comme tous les jeunes élèves, par toutes les techniques, avec une faiblesse, ou plutôt un avantage, pour le dessin à la plume à l’encre de Chine, comme en témoigneront, plus tard, les rares portraits préservés de la destruction, notamment celui de Jane exécuté pour la pochette du CD Amours des feintes . La balafre qui en fait l’originalité est due à un accident de la plume qui s’est cassée ! m’avouera le modèle.

En 1950, Lucien Ginsburg est moniteur au foyer des enfants de déportés de Champfleur, à Mesnil-le-Roi, près de Maisons-Laffitte, une institution de rattrapage pour rescapés des camps nazis. Quand il a fini ses journées avec les jeunes enfants de six à treize ans, il étudie des tours de magie dans un manuel d’illusionnisme. L’illusion, ça peut être utile. Sinon il peint des paysages, ou des portraits, comme celui de son compagnon de l’époque, Gérard, faux Clark Gable.

En 1953, son père le presse de trouver un boulot et l’oblige à accepter des engagements de piano-bar. « Ça a été dur, je faisais les boîtes de nuit. Mon père était fauchman, et je me devais de gagner un peu de blé. En fait, c’était un alibi. Les lumières des ateliers sont sublimes à six plombes du mat’. Comme je faisais les bars, c’était foutu pour la peinture. » Plus tard, il me dira : « C’est une histoire de désertion flagrante. » Le « musicien de complaisance » devient aussi, pour boucler les fins de mois, arrangeur coloriste qui aquarelle les photos de stars exposées dans les halls d’entrée des cinémas de quartier. Celui qui savait, pour un franc la photo retouchée, rehausser d’une tache de rouge les lèvres de Marilyn, celui qui donnait une touche d’éclat aux pendentifs d’Ava Gardner.

De ses prouesses anciennes, il se souvient : « J’étais capable de dessiner à l’encre de Chine une aiguille à coudre avec les pleins et les déliés, chas inclus. » Doit-on le considérer comme un amateur, lui qui consacra treize ans — treize ans ! — de sa vie à la peinture et au dessin ? Impossible de l’imaginer autrement. Parmi ses profs, André Lhote, « professeur magnifique et excellent technicien », qui le juge doué mais indiscipliné. Quand Serge parlait peinture, il ne cessait d’évoquer son « initiation », fier de son prof Lhote, lui que les études secondaires n’avaient guère intéressé. Ses cours étaient constitués de théorie, de visites aux musées et d’exercices commentés. Il eut aussi Fernand Léger, maître du cubisme social, chantre des métallos et des gros bras qu’il trouvait trop « lourd » à son goût. Jugement à l’emporte-pièce, facile mais pas si faux…

Dans le roman qu’il publia en 1980, Evguénie Sokolov , le narrateur, tourmenté par d’intempestifs vents, dit aussi : « Je jugeais mes correcteurs avec un dédain secret malgré le renom qu’ils avaient obtenu de leurs travaux personnels, n’appréciant ni le néo-classicisme des uns, ni le modernisme rétrograde des autres, ni cette façon dont je me devais de les appeler “Maître” comme un nègre du dix-septième siècle, et ce n’est que beaucoup plus tard que je leur sus gré de m’avoir initié à un art aussi noble. » Sans doute l’auteur songeait-il à Lhote et à Léger.

Читать дальше