Quelques années auparavant, en 1910, sous Porfirio Díaz, deux peintres ont déjà essayé de renouveler l’art : le « docteur Atl » et Manuel Orozco ont voulu peindre des fresques sur les murs de l’amphithéâtre de l’École préparatoire nationale — mais le vieux dictateur n’avait guère de goût pour l’art populaire.

Lorsque Vasconcelos décide de reprendre le projet, il écarte les deux peintres, qu’il juge trop classiques, et c’est à l’iconoclaste, au « cannibale » Rivera qu’il s’adresse. La fièvre, la violence de ses instincts, son énorme capacité de travail parlent déjà plus haut que les autres. Et c’est autour de lui que se fait le mouvement muraliste, comme la révolution cubiste s’était faite autour de Picasso. Les grands noms de l’art mexicain se retrouvent auprès de lui pour cette conquête de l’espace populaire : Gerardo Murillo, Jorge Enciso, Siqueiros, Jean Charlot (d’origine française), Fermin Revueltas, Monténégro, Xavier Guerrero, le Guatémaltèque Carlos Mérida, Rufino Tamayo. Diego est le premier à comprendre le sens de la révolution picturale qui doit suivre et nécessairement soutenir l’héroïsme de la révolution politique qui vient de se réaliser. Son voyage aux Chiapas et au Yucatán, à l’occasion du centenaire de l’Indépendance et du premier Congrès international des étudiants, lui a révélé l’extraordinaire puissance de l’art maya. Les fresques du temple des Jaguars, à Chichén Itzá, le convainquent de la nécessité d’écrire sur les murs de la modernité la religion de l’histoire de la libération des hommes.

De retour à Mexico, il est le véritable chef d’orchestre de l’œuvre gigantesque parrainée par Vasconcelos : pour les fresques de la Preparatoria, il fait tout lui-même, oblige ses aides à broyer les couleurs, à préparer les fonds à la chaux, à mélanger la peinture avec la résine du copal et à les fixer au moyen de la sève du nopal.

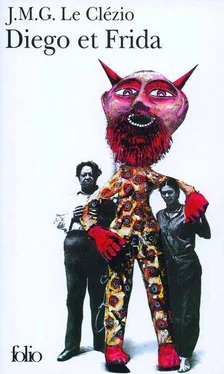

Il est véritablement le géant au travail, le seul dont la force physique et la volonté dépassent toutes les autres et lui permettent ce travail démesuré. Si sa mauvaise réputation de libertin et de « sauvage » l’a précédé, ici, c’est au travail, debout sur l’échafaudage de l’École préparatoire ou dans l’atelier du collège de San Ildefonso, que la légende du génie Rivera prend naissance et éblouit pour la première fois une jeune fille fragile au regard décidé nommée Frida Kahlo.

FRIDA : « UN VRAI DÉMON »

Quand Diego Rivera rencontre Frida pour la première fois — si on excepte la scène de provocation de l’adolescente dans l’amphithéâtre de l’École préparatoire —, il est frappé par le contraste entre la minceur du corps et la beauté inquiète du visage, et ce regard sombre, brillant, tendu, qui le fixe et l’interroge avec la sincérité intimidante de l’enfance.

Frida ne ressemble à aucune des femmes qu’il a connues. Chez elle, il n’y a rien de la pâleur slave d’Angelina, cette auréole bleutée et intérieure, ni de la hardiesse de Marievna, ni de la sensualité et de la violence de Lupe Marín. Elle n’appartient ni à la distante Europe, ni à l’aristocratie tapatia qui a entouré la jeunesse de Lupe à Guadalajara, et elle ne montre pas la froide détermination qui se lit sur le visage de madone de Tina Modotti. Elle est un peu comme Diego lui-même, une fille de la race cosmique de Vasconcelos, mélange étrange de la gaieté insouciante des Indiens et de la douleur métisse, avec, en plus, cette inquiétude et cette sensualité juives qui lui viennent de son père. Tout cela, qu’il reconnaît au premier regard, et qui l’attire, comme l’attire aussi la très grande jeunesse de Frida.

Mais ce qu’il découvre alors en apprenant à mieux la connaître, au cours des visites qu’il fait, comme un fiancé à l’ancienne mode, chaque semaine dans la maison des Kahlo, à Coyoacán, c’est la terrible expérience de la vie qui se cache sous ces apparences de jeune fille fragile. Frida ne parle pas beaucoup de son passé, elle se livre peu. Elle a, par-dessus tout, la qualité inhérente aux femmes mexicaines de sa classe, une très grande réserve dans l’extériorisation de ses sentiments, une sorte d’humour grinçant qui est aussi celui de Diego — un juron, voire une obscénité valent mieux que n’importe quel trémolo. Elle peint, et ce que Diego perçoit dans sa peinture le fascine et le bouleverse. Toutes ses désillusions, tous ses drames, cette immense souffrance qui se confond avec la vie de Frida, tout est exposé là, dans sa peinture, avec une impudeur tranquille et une indépendance d’esprit exceptionnelles.

Sous son allure désinvolte et ses dehors de jeune fille amoureuse, Frida cache une expérience de la douleur hors de la commune mesure. Toute sa vie est faite d’expériences difficiles. Née en 1907 dans une famille désargentée, elle comprend vite qu’elle aura peu à attendre. Son père, Guillermo, a une vie difficile. Photographe officiel au temps de Porfirio Díaz, la révolution l’a laissé sans argent, sans avenir, vivant d’expédients — un studio de photographe dans le centre de Mexico, où il tire le portrait des communiantes et des nouveaux mariés devant une grande draperie poussiéreuse. C’est Matilde Calderón, la mère de Frida, qui doit s’occuper de faire subsister le ménage en vendant leurs objets et leurs meubles, en louant des chambres à des célibataires de passage, en économisant sur des bouts de ficelle. Cette mère, issue du mariage entre Isabel, fille d’un général espagnol, et Antonio Calderón, photographe d’origine tarasque du Michoacán, semble avoir tenu peu de place dans la vie affective de Frida : trop pieuse, jusqu’à la bigoterie, à la fois dure et effacée, elle tient le mauvais rôle à côté de Guillermo, si artiste, si fragile, si irréaliste. Elle, si jolie, si vive dans sa jeunesse, est devenue, pour protéger sa famille, autoritaire et sévère. « Mi jefe », dit d’elle Frida (« mon patron »). Comme Diego, elle a connu l’abandon maternel dans sa petite enfance : Matilde Calderón, épuisée par ses grossesses successives, à la naissance de Cristina (un an après Frida) sombre dans la dépression et ne peut plus s’occuper des deux bébés. La nourrice qui allaite Frida est le pendant de l’Antonia de Diego, la mère indienne. Plus tard, le peintre en fera un portrait imaginaire, sous les traits d’une déesse indienne masquée, laissant couler de ses seins le lait cosmique. Pourtant, c’est sans aucun doute de Matilde Calderón que Frida tient ce qui la distingue des autres filles de sa classe, cette énergie, ce regard brillant et sa dévotion presque religieuse à l’idéal révolutionnaire.

Son père, si fragile et rêveur, est l’homme-enfant que Frida cherchera toute sa rie. Il est sujet aux « vertiges », comme dit pudiquement Frida quand elle parle de lui. En fait, il est atteint d’épilepsie, et la petite fille apprend très tôt à s’occuper de lui quand il tombe en crise en pleine rue. Elle l’étend sur le sol, desserre ses habits, et elle tient dans ses mains son appareil photo pour qu’un voleur ne profite pas de l’occasion ! Frida est la préférée de Guillermo, celle qu’il a élue parmi ses six filles, et Frida adore son père malgré sa faiblesse, ou peut-être à cause de sa fragilité. En 1952, après sa mort, elle peindra un portrait pieux à la manière des photos qu’il prenait lui-même, figé dans son beau costume, ses yeux pâles exprimant son inquiétude, le visage barré par une moustache si noire et si épaisse qu’elle semble postiche ; le fond du tableau, d’un jaune passé qui évoque les tapisseries du studio de la rue Madero, est étrangement décoré d’ovules et de spermatozoïdes dans lesquels Frida visualise l’instant de sa conception. La dédicace, au bas du tableau, est un acte d’amour : « J’ai peint mon père, Wilhelm Kahlo, d’origine germano-hongroise, artiste et photographe de profession, de caractère généreux, intelligent, bon et courageux, car il souffrit durant soixante ans d’une épilepsie sans jamais cesser de travailler, et il lutta contre Hitler. Avec adoration. Sa fille Frida Kahlo. »

Читать дальше