J.M.G. LE CLÉZIO

Diego et Frida

J.M.G. Le Clézio est né à Nice le 13 avril 1940 ; il est originaire d’une famille de Bretagne émigrée à l’Île Maurice au XVIII esiècle. Il a poursuivi des études au Collège littéraire universitaire de Nice et est docteur ès lettres.

Malgré de nombreux ouvrages, J.M.G. Le Clézio n’a jamais cessé d’écrire depuis l’âge de sept ou huit ans poèmes, contes, récits, nouvelles, dont aucun n’avait été publié avant Le Procès-verbal, son premier roman paru en septembre 1963 et qui obtint le prix Renaudot. Son œuvre compte aujourd’hui une trentaine de volumes. En 1980, il a reçu le Grand Prix Paul-Morand décerné par l’Académie française pour son roman, Désert.

Prix Jean Giono pour l’ensemble de son œuvre.

Prix Nobel de la Littérature en 2008.

J’adresse mes remerciements à Bertram Wolfe, auteur de The Fabulous Life of Diego Rivera (Stein & Day, New York, 1963), où j’ai puisé une grande partie des détails de la vie du peintre ; à Gladys Mardi, qui a recueilli les Mémoires de Diego ( My Art, my Life, The Citadel Press, New York, 1960) ; à Anita Brenner, pour son Idols behind Altars, témoignage sur le Mexique des années trente ; à Raquel Tibol, qui a écrit dans Frida, una vida abierta (Oasis, Mexico, 1983), un émouvant hommage à celle dont elle fut l’une des amies intimes ; à Martha Zamora (El pincel de la angustia, La Herradura, Mexico, 1987) ; et à Hayden Herrera, auteur de Frida, a biography of Frida Kahlo (Harper & Row, New York, 1983), le récit le plus documenté de la vie de cette femme hors du commun. Enfin, mes remerciements vont plus particulièrement à José Juárez et à Madame Dolores Olmedo Patiño qui m’ont si généreusement ouvert les portes de la Fondation Dolores Olmedo, et à mon ami Homero Aridjis, grâce à qui cette rencontre a été possible.

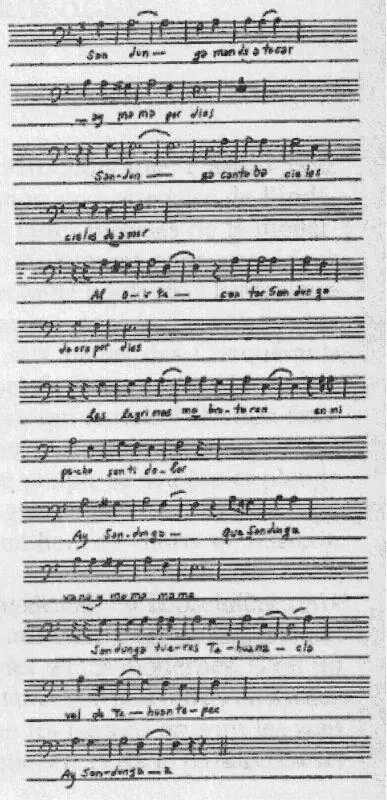

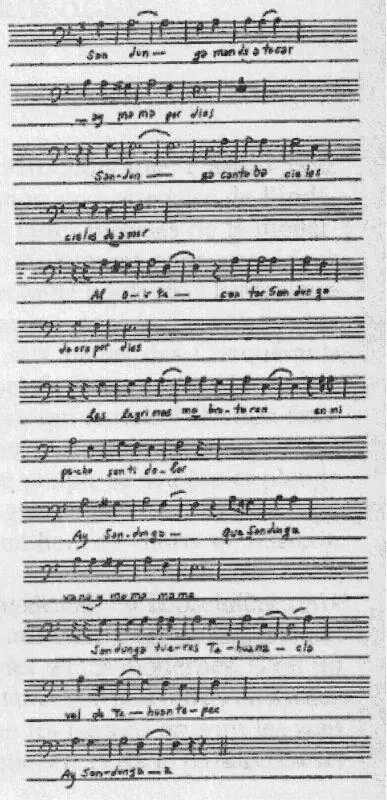

Sandunga mande a tocar

ay mama par Dios

Sandunga cantaba cielos

cielos de amor

Al oirte cantar Sandunga

de oro por Dios

Las lágrimas me brotaron

en mi pecho

sentí dolor

Ay Sandunga que Sandunga

vana y mama, mama

Sandunga tu eres Tehuana clavel de Tehuantepec

Ay Sandunga

La Sandunga (Transcription de Jennifer Sookne in

Traditional Songs & Dances from the Isthmus of Tehuantepec, Henrietta Yurchenko, Folkwav Records, 1976).

Le 5 octobre 1910, alors que Porfirio Díaz prépare la célébration du centenaire de l’Indépendance dans les fastes inégalés de la monarchie absolue, un événement sans précédent dans l’histoire du monde bouleverse le Mexique où rien n’a changé depuis la chute des royaumes indiens aux mains des Conquérants espagnols. À l’appel de Francisco Madero — le « plan de San Luís » qui annule l’élection frauduleuse de Porfirio Díaz et donne le signal de l’insurrection — le peuple se soulève et plonge le pays dans une guerre brève et furieuse, qui coûte plus d’un million de morts et renverse l’ordre établi.

La révolution mexicaine est la première révolution sociale qui annonce celle de la Russie et marque le début des temps modernes. C’est un mouvement spontané qui parcourt l’ensemble du pays, parce que les paysans en sont les vrais acteurs. Au Mexique, en 1910, le paysage est tel que l’ont laissé les colons espagnols : immense masse rurale écrasée par les grands propriétaires, aliénée par une poignée de seigneurs et leurs milices. Quinze hacendados se partagent de gigantesques domaines, tels que la hacienda de San Blas au Sinaloa, ou celle de Progreso au Yucatán, comptant plus d’un million d’hectares, sur lesquels les propriétaires règnent en maîtres absolus, possédant rivières et villages indiens, si vastes qu’ils doivent s’y déplacer grâce à leurs propres chemins de fer. Leur fortune est inimaginable. Ils recrutent leurs précepteurs en Angleterre, envoient blanchir leur linge à Paris et font venir d’Autriche leurs gigantesques coffres-forts.

Le Mexique est alors encore une terre conquise où dominent les étrangers. Ceux-ci se partagent les empires commerciaux : les mines et les cimenteries aux Américains, l’armement et la quincaillerie aux Allemands, l’alimentation aux Espagnols, les tissus et les commerces de gros aux Français — les célèbres « Barcelonnettes ». Les Anglais et les Belges ont le monopole des chemins de fer, et les champs pétrolifères sont aux mains de dynasties américaines, les Doheny, les Guggenheim, les Cooke.

Le Mexique de Porfirio vit à l’heure européenne. L’art, la culture s’inspirent des modèles occidentaux. À Mexico, le dictateur a reproduit les perspectives parisiennes, et dans toutes les villes se trouvent des kiosques autrichiens où l’on joue des valses et des quadrilles. L’art, le folklore, la culture indigènes sont tenus dans le plus profond mépris, à l’exception des références obligées au prestigieux passé des Aztèques qui inspire au peintre Saturnino Herrán des tableaux à la manière antique où les Indiens sont habillés en guerriers hoplites et les Tehuanas en matrones romaines.

Le goût de cette fin de règne est d’un pompiérisme à la fois sinistre et ridicule. La plupart des écrivains et des artistes, de Vasconcelos à Alfonso Reyes, de Siqueiros à Orozco, fuient ce climat étouffant d’art courtisan et vont chercher en Europe l’air de la liberté.

La révolution qui éclate à l’appel de Madero n’est pas une flambée de violence gratuite. Elle est impérieuse et tragique, une vague née de l’abus des Conquérants et du viol de la conscience indienne, gonflée d’une nécessité vieille de quatre cents ans. Les deux hommes qui incarnent cette révolution n’ont pas d’équivalent dans l’histoire. Violents, incultes, intransigeants, ils sont véritablement les symboles du peuple mexicain. La vague révolutionnaire les élève au plus haut, les porte jusqu’au Palais National, sur la place centrale de Mexico où jadis ont régné les seigneurs d’essence divine des anciens Tenochcas, et les vice-rois d’Espagne.

Du rebelle Francisco Villa, simple vacher devenu général de la « division du Nord », le chroniqueur John Reed écrit, dans son Mexique insurgé : « C’est l’homme le plus naturel que j’aie jamais rencontré. Naturel, dans le sens où il est le plus près de la bête sauvage. »

Emiliano Zapata, l’« Attila du Sud », est l’absolu romantique de la révolution, l’Indien qui se bat « pour la terre et pour la liberté » avec son armée de paysans portant la machette, coiffés de leurs sombreros auxquels est épinglée l’image de la Vierge de la Guadalupe. « Grand, mince, écrit Anita Brenner en 1929, dans son costume noir sans fantaisie, portant un foulard rouge sang autour de son cou ; son visage osseux, où la peau atténue les angles, est construit en un triangle renversé dont la pointe est le menton ; ses yeux gris, son regard voilé, distant, sont à l’ombre du mur de son front ; sa bouche ferme, silencieuse, au modelé sensuel, est surmontée d’une énorme moustache dont les pointes tombent comme celles d’un mandarin chinois » (Idols behind Altars, p. 216).

Quand la révolution éclate au Mexique, Diego a déjà vingt-quatre ans, et l’éloignement — sa quête d’un art plus libre, dans le Paris du cubisme — l’empêche de prendre part aux événements. Il ne peut qu’applaudir au départ du vieux tyran qui, par une ironie du destin, choisit pour son exil la ville où se trouve le peintre qui exaltera la révolution. Frida Kahlo, elle, a trois ans au moment de l’appel de Madero, et sa vie à Coyoacán n’est guère troublée par les événements de Mexico.

Читать дальше