Le choc reçu par Diego Rivera en 1910, lorsqu’il rencontre pour la première fois la peinture de Cézanne, le conduit à cette recherche, à cet approfondissement. Dès son retour, il fait siennes les théories esthétiques du « cubisme », et dans son atelier de la rue du Départ, il produit tableaux sur tableaux, animé par cette nouvelle fièvre. En peignant, Diego exorcise ses démons. Il le faut : le Mexique, au lendemain de la Révolution, est un chaos où l’art n’a pas encore sa place. Le cubisme, c’est sa façon à lui de faire la révolution. La peinture classique espagnole, celle qu’il a apprise à San Carlos ou à Tolède, sous l’influence de l’œuvre du Greco, est brisée et jetée à terre par les distorsions et les blasphèmes du cubisme. Le mouvement est bien, comme le dit Diego lui-même, un mouvement révolutionnaire « qui ne respecte rien [7] Diego Rivera, op. cit., p. 103.

».

En 1914, Diego réalise même son vœu le plus cher. Il rencontre Pablo Picasso, dans son atelier, accompagné de Foujita et de Kawashima. À partir de cet instant, Diego Rivera fait partie du petit groupe turbulent qui a marqué les années de l’avant-guerre. Avec lui, à Montparnasse, on retrouve les peintres à la recherche d’un art nouveau, Picabia, Juan Gris, Braque, Modigliani. Rivera, qui est pour une part d’origine juive (sa grand-mère paternelle, Ynez Acosta, est d’ascendance juive portugaise), ressent des affinités particulières avec les artistes juifs émigrés, Soutine, Kisling, Max Jacob, Ilya Ehrenbourg (qui prendra Diego Rivera comme modèle pour son personnage de Julio Jurenito, prince de la bohème, génial, hâbleur et menteur) et, bien entendu, Pablo Picasso. Mais c’est avec Amedeo Modigliani qu’il vit une amitié turbulente, excentrique, faite de camaraderie, de beuveries et de querelles. Diego et Angelina partagent même un certain temps leur studio de la rue du Départ avec Amedeo et sa maîtresse Jeanne Hébuterne, au creux de la misère [8] Olivier Debroise, Diego de Montparnasse, SEP, Mexico, 1985.

.

Avec le commencement de la guerre, la bourse versée par le gouvernement mexicain cesse d’arriver, et Diego, comme Modigliani, comme tant d’autres artistes pris au piège du Paris glacé de la guerre, doit vivre d’expédients dans son atelier sans chauffage. Ce sont des années troubles durant lesquelles Diego, pris dans le tourbillon de la bohème parisienne, révèle son personnage de « cannibale », de dévoreur de femmes. Avec Marievna Vorobera-Stebelska, une jeune femme amie d’Angelina Beloff, Russe comme elle, blonde et fragile d’aspect mais douée d’une volonté et d’une ambition peu communes, il vit une passion anarchique et tumultueuse dont elle gardera un enfant, une fille appelée Marieka, l’« enfant de l’armistice ». Le souvenir qu’il garde, lui, de cette passion chaotique, c’est deux croquis pris sur le vif, avec ses amis de Montparnasse (Modigliani, Soutine, Picasso, Ehrenbourg) — et la cicatrice laissée sur sa nuque par un coup de couteau reçu de Marievna au moment de la rupture.

Il peut alors rester longtemps sans travailler, préoccupé seulement par cette vie extérieure, par les intrigues sentimentales, par la survie au jour le jour. Ces années chaotiques et sombres resteront gravées en lui. Ce sont elles qui l’enracinent dans sa quête de l’art, parce qu’il ne peut y avoir alors d’autre accomplissement. L’art, pour Diego comme pour Modigliani, n’est pas un luxe ni une illustration. L’art est déjà toute sa vie, et pour l’art il sacrifie la vie des autres, la poursuite du bonheur, toutes les réalisations terrestres.

Fin 1918, peu après l’armistice, Diego perd son fils Dieguito, décédé des suites d’une méningite aggravée par la misère de la guerre [9] Guadalupe Rivera Marín, la fille de Diego et de Lupe Marín (Un Río dos Riveras, Mexico, 1989), raconte qu'un jour, alors qu’elle était encore adolescente, son père lui dit : « Aujourd’hui, mon fils aurait trente-cinq ans. » Et il lui raconta comment Dieguito était mort, parce qu’ils n'avaient pas de quoi acheter du charbon pour se chauffer.

.

Tout le reste de son existence il portera cette brisure comme une cicatrice secrète. Malgré l’amour d’Angelina, malgré l’amitié dont l’entourent ceux que le géant débonnaire, le timide ogre a séduits, il comprend que l’expérience parisienne est finie, qu’il doit partir, chercher ailleurs.

La rencontre avec le grand Élie Faure est sans doute déterminante dans sa décision. Comme le souligne Bertram Wolfe, c’est Élie Faure qui lui fait prendre conscience de sa propre vérité, de sa destination. L’artiste, explique-t-il, n’est pas solitaire. Il exprime un langage universel, et pour atteindre cette universalité, il doit être porté par le peuple tout entier. L’aristocrate esthète a sans doute perçu la force profonde et le génie de Diego Rivera, cette impulsion, cette sauvagerie qui restent en lui malgré l’expérience intellectuelle de Montparnasse, cette force presque monstrueuse, qui effraie tous ceux qui l’approchent.

Ce qu’Élie Faure dit à Diego, Diego le sait déjà : il n’appartient pas à l’Occident, et le Paris de l’après-guerre ne peut plus le garder. Alors il plaque tout. Il s’embarque pour un retour définitif au pays natal, habité d’une fureur de peindre, d’un désir de se retrouver qui l’empêchent de penser au désastre dans lequel Angelina va sombrer.

En Italie, il a vu les fresques de Michel-Ange, les peintures du Tintoret, les chefs-d’œuvre de l’art étrusque, Paestum, la Sicile, ces œuvres capables de « vous tordre les tripes ». Il a compris que là était sa peinture, sur les murs des maisons de la nouvelle révolution, pour les yeux du peuple qui s’est battu dans les rues et sur la terre, et non dans les salons des ateliers enfumés de Montparnasse. À son ami Alfonso Reyes, le 19 mai 1921, il écrit : « Ce voyage marque pour moi le commencement d’une nouvelle période de ma vie. […] Ici, il n’y a pas de différence entre la vie des gens et l’œuvre d’art. Les fresques ne s’arrêtent pas à la porte des églises, elles vivent aussi dans les rues, dans les maisons, partout où se porte le regard tout est familier, populaire. […] Les aciéries, les mines, les arsenaux s’harmonisent à merveille avec les temples, les clochers, les palais. En Sicile, les frontons sont le portrait des collines, et les maisons des villages sont construites par de simples maçons avec le même sens de l’harmonie [10] Claude Fell, « Diego Rivera et les débuts du muralisme mexicain », Études mexicaines, n° 7, Perpignan, 1984.

. »

La Révolution russe de 1917, dont ses amis lui ont apporté l’écho, l’a convaincu que les temps nouveaux sont en marche. Tout à coup, c’est de cette fièvre qu’il brûle, de cet appétit qu’il dévore. Il n’a plus rien à apprendre de l’Europe aux anciens parapets, cette Europe qui s’est consumée dans une guerre insensée qui a dévoré son propre fils. Il a tout à prendre de l’autre côté des mers, dans ce Mexique qu’il ne connaît pas encore, et qui l’attend. La chute de Venustiano Carranza, qui avait confisqué la Révolution mexicaine au profit des grands propriétaires, et l’arrivée au pouvoir d’Alvaro Obregón, représentant de la classe populaire, permettaient ce retour.

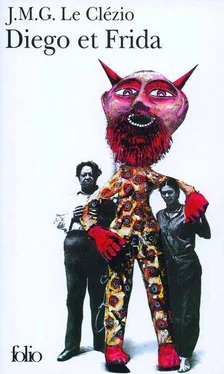

Quand Diego Rivera touche à nouveau la terre du Mexique à Veracruz, en 1921, Frida Kahlo a tout juste quatorze ans, et en paraît douze. La légende de Diego est parvenue jusqu’à elle par les journaux, par les commentaires des élèves de la Preparatoria. Plutôt qu’une légende, une réputation de libertin et d’anarchiste. Diego Rivera a séduit et effrayé les gens de l’autre côté de la mer, ces Français orgueilleux qui ont jadis tenté de soumettre le Mexique et que les forces populaires de Benito Juárez ont vaincus à Puebla, le 5 mai 1857. Le peintre les a fascinés par son art, les a abasourdis par sa faconde. Il est le héros du moment. Justement, son ami José Vasconcelos, revenu lui aussi d’Europe, vient d’être chargé par le gouvernement d’Alvaro Obregón d’organiser la culture au Mexique.

Читать дальше