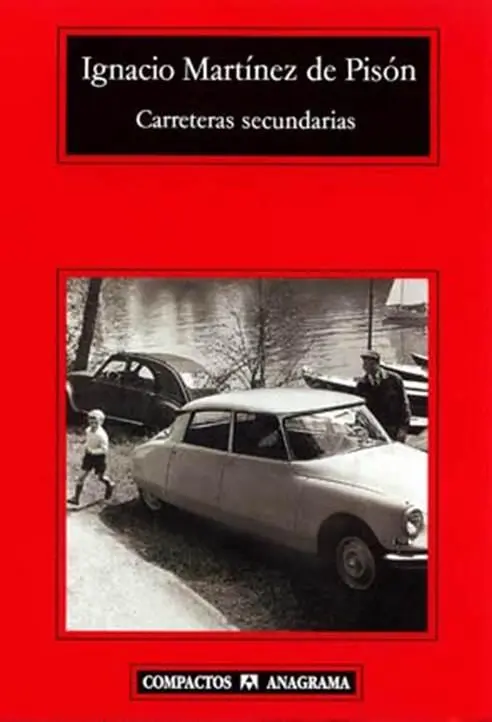

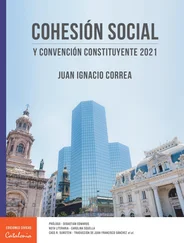

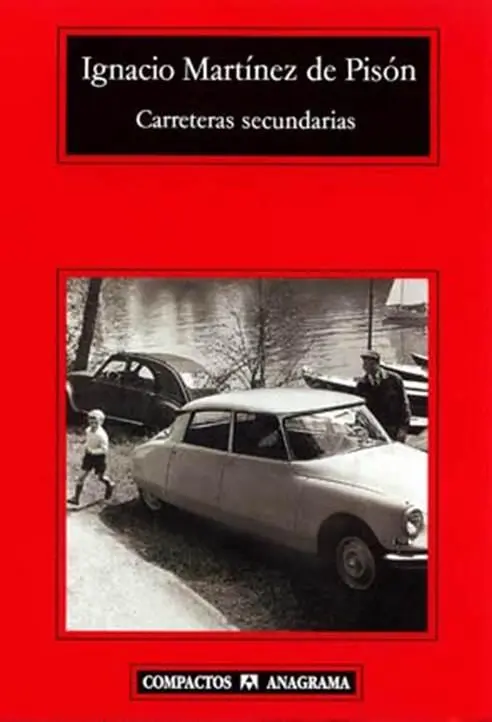

Ignacio Martínez de Pisón

Carreteras secundarias

© 1996

Llevaba los pantalones arremangados y el agua me mojaba los tobillos. Me gustaba estar así, de pie, inmóvil, en silencio. Me gustaba tener los ojos cerrados y sentir cómo la brisa del mar me revolvía el pelo. También me gustaba escuchar el rumor de las olas e imaginar que me estaban diciendo algo. Me ocurría como con el tictac del despertador en las noches de insomnio, que siempre me decía lo mismo: «No puede ser, sí puede ser, no puede ser.» Las olas, en cambio, decían: «Ahooora, ahooora.» O decían: «Bueeeno, bueeeno.» O también: «Vaaamos, vaaamos.»

– ¡Nos vamos! -oí, pero no eran las olas.

Abrí los ojos, me volví hacia el pretil. Mi padre estaba junto a la puerta abierta del Tiburón. Con una mano hacía sonar el claxon y con la otra gesticulaba de un modo casi violento, como quien llama un taxi en mitad de un aguacero. No sé. A lo mejor llevaba un buen rato ahí, haciendo sonar el claxon y desgañitándose.

– ¡Nos vamos! -volvió a gritar.

Cogí mis zapatillas de deporte y fui hacia él. Avancé con una lentitud premeditada, desafiante, como los futbolistas que son sustituidos con el único propósito de perder tiempo. Me encaramé al pretil con gestos desganados.

– Recoge tus cosas. Tenemos que marcharnos ya.

Yo le miré pero no dije nada. Estaba enfadado con él por lo de siempre, por lo del perro. Mi padre me instó a entrar en el coche y yo me señalé los pies e hice un ademán que quería decir: «Para no manchar.» Qué absurdo, a mí nunca me ha importado manchar.

Así pues, volví andando a la urbanización. Llevaba las zapatillas en la mano derecha y el Tiburón de mi padre me seguía a muy pocos metros por la calzada. Recorrimos de esa manera el paseo marítimo y cruzamos el aparcamiento. No se veía ningún signo de vida, ni personas ni automóviles ni ropa tendida en las terrazas. Todas las persianas de la urbanización estaban bajadas, y mi padre y yo parecíamos personajes de una película de gangsters, el coche siguiéndome como para un ajuste de cuentas.

Subí por las escaleras. La puerta estaba abierta y en el cuarto de estar no quedaba ni rastro de muebles. Ni la cómoda ni el sofá ni la mesita de cristal: sólo los horribles estaños de Marisa. De la cocina faltaban la nevera y el horno. Qué podía haber pasado, decidí no preguntarlo. También mi habitación estaba semivacía. Los timbrazos de mi padre me apremiaban desde el portal mientras yo metía en la bolsa mi ropa, mis cintas, mis cuatro o cinco libros, mi colección de recortes del doctor Barnard. Me lavé los pies y me calcé y, antes de salir de allí dejando la puerta tal como la había encontrado, rescaté también alguno de los posters de la pared.

Mi padre me esperaba con el coche en marcha. Arrancó ruidosamente, las ruedas patinando sobre la gravilla, y eso pareció ponerle de buen humor. Volvimos por donde habíamos venido, mucho más deprisa ahora, y cuando llegamos al cruce mi padre tomó el desvío que llevaba a la nacional. La carretera, flanqueada por esporádicas palmeras y por zarzas, era recta y estrecha, y no nos cruzamos con ningún coche hasta que ya estábamos cerca de la nacional. Entonces vimos aparecer un 1430 azul con ostentosos faros antiniebla y mi padre soltó un bufido. Era el coche del administrador, la única persona capaz de ponerse unos faros así en un lugar en el que nunca había niebla. Mi padre y él intercambiaron un saludo sobre la marcha, y luego mi padre se echó a reír como un loco y dijo:

– ¡Cabrón! ¡Ahora verás qué sorpresa!

Cogimos la nacional en dirección norte. Mi padre parecía contento y ni siquiera protestaba por no poder adelantar una caravana de camiones. De vez en cuando sacudía la cabeza y decía como para sí:

– Me gustaría poder ver su cara…

No nos detuvimos hasta que el indicador de la gasolina señaló la reserva. Llenamos el depósito y, cosa rara en él, mi padre dio una buena propina al mozo que nos limpió el parabrisas. Un rato después paramos a comer en un restaurante de carretera ante el que estaban aparcados varios de los camiones que no habíamos podido adelantar.

– Nada de menú -dijo mi padre-. A la carta.

Yo seguía tan callado como al principio. Mi padre pidió una ración doble de sesos rebozados, su plato preferido, y dijo de ellos que eran un lujo asiático, su frase preferida.

– Come, hombre -me animaba-. ¡A la salud del majadero del administrador!

Mencionó al administrador y se creyó obligado a darme una explicación:

– La gasolina, esta comida… Las paga él. Se lo tiene merecido por haber tratado de tomarme el pelo.

Ahora mi padre no parecía tan eufórico. Habló del apartamento, de la cantidad que el pasado septiembre había tenido que dejar en depósito, de cómo el administrador se había negado a devolverle ese dinero pretextando que rescindíamos el contrato de alquiler antes de lo previsto.

– La vida es una partida de ajedrez. Él ha movido sus piezas, yo he movido las mías.

Dijo esto con una convicción excesiva, como replicando a una objeción que nadie le había hecho. No sé si estaba tratando de justificarse o de convencerme de algo.

– Por esas birrias de muebles no me han dado casi nada. Pero eso es lo de menos. Alguien tenía que darle una lección, y ese alguien he sido yo, tu padre.

Yo comía en silencio y él creía que con mi actitud le estaba reprochando la apresurada mudanza, el apartamento vacío y todo lo demás. Mi padre soltó una carcajada, pero una carcajada como las de los malos actores, demasiado ruidosa, demasiado perfecta, y añadió:

– ¿Sabes quién me lo va a agradecer? ¡Los nuevos inquilinos, que tendrán nevera nueva y estrenarán muebles y ropa de cama!

Su chiste no obtuvo la acogida prevista y mi padre, repentinamente serio, dijo que yo era muy joven y que había cosas que todavía no podía entender. Luego habló de la justicia y dijo que había momentos en la vida en los que tenías que elegir entre pisotear y ser pisoteado. Cuando ya no supo qué decir, dijo simplemente que ya no tenía hambre y apartó su plato. Permaneció el resto de la comida en silencio, como yo mismo. Quería parecer enfadado pero yo sabía que sólo se sentía avergonzado e inerme, tal vez ridículo.

El televisor estaba situado sobre una repisa a unos tres metros del suelo, y el camarero necesitó una vara para encenderlo a distancia. El presentador del telediario dijo que el día anterior había sido secuestrada Patricia Hearst, hija de un magnate norteamericano. Después nos trajeron la cuenta, y el dinero de los muebles quedó un rato sobre la mesa. Mi padre lo miró como miraría un automovilista el cuerpo de un peatón atropellado, y luego juntó las palmas de las manos y me dijo:

– No te lo tomes así, por favor.

Qué infeliz. A mí todo eso me traía sin cuidado, pero él se negaba a entenderlo. Por mí podía haber quemado esos muebles y esa nevera y hasta la urbanización entera con el administrador dentro, y yo jamás se lo habría recriminado. Ya he dicho que yo estaba enfadado por lo de siempre, por lo del perro.

Yo quería tener un perro pero mi padre siempre me soltaba las mismas gilipolleces, que quizá más adelante, cuando las cosas nos fueran mejor, cuando tuviéramos una casa en propiedad. Una casa en propiedad. Con los adultos no hay forma de entenderse: yo le hablaba de tener un perro y él me hablaba de tener una casa, como si entre las propiedades y los perros existiera una relación mágica que a mí se me escapaba.

– El coche es nuestro -replicaba yo para ver hasta dónde llegaba esa relación, y mi padre soltaba un momento el volante y daba una palmada breve y triunfal:

Читать дальше