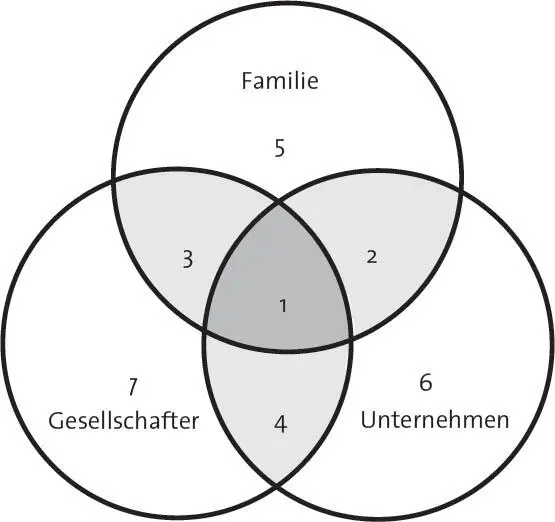

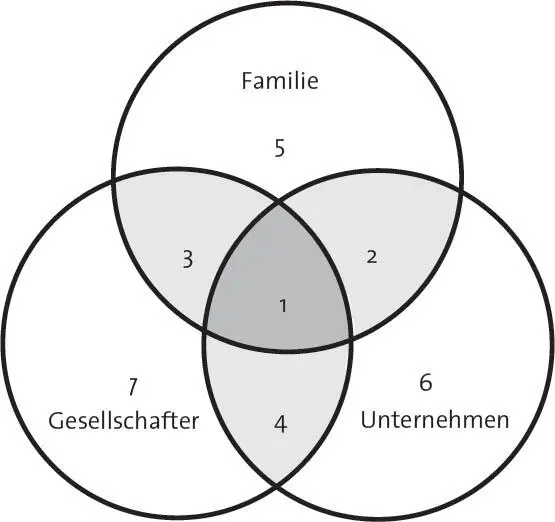

Abb. 4: Möglichkeiten der unterschiedlichen Zugehörigkeiten zu Familie, Unternehmen, und Gesellschaftern

Solche Abgrenzungsfragen machen deutlich, welche emotionalen und intellektuellen Anforderungen an die beteiligten Personen gestellt sind, aber auch, welche Konfliktpotenziale sich für das Familienleben und das Unternehmen daraus ergeben, die Kontexte und ihre widersprüchlichen Verhaltens- und Rollenerwartungen im Blick zu behalten und zu »managen«.

Ein besonders Risikopotenzial für Familie wie Unternehmen resultiert daraus, dass Personen, die zu beiden Systemen gehören und miteinander im Konflikt stehen, die Möglichkeit haben, nach Belieben das Spielfeld, d. h. den Kontext, der die Bedeutung eines Verhaltens bestimmt, zu wechseln . Es entwickelt sich dann eine Dynamik, die nicht leicht zu beherrschen ist. So kommt es immer wieder vor, dass das Unternehmen zum Schlachtfeld wird, auf dem familiäre Kriege ausgetragen werden, Machtkämpfe zwischen Verwandten gewinnen manchmal eine in anderen Familien ungeahnte Dimension, wenn, beispielsweise, Mehrheiten an Geschäftsanteilen benutzt werden, um »Siege« in Auseinandersetzungen zu erringen, die ihre Wurzeln in der Familie haben usw. Und auf der anderen Seite können Konflikte der Unternehmenspolitik in die Familie schwappen, sodass unter dem Weihnachtsbaum über Investitionsentscheidungen verbittert gestritten wird (»Stille Nacht, heilige Nacht«).

Das Drei-Kreis-Modell zeigt auch, warum es solch eine große Variationsbreite unterschiedlicher Formen von Familienunternehmen gibt. So existieren Unternehmen, in denen, beispielsweise, überhaupt kein Familienmitglied mehr aktiv im Unternehmen tätig ist, sondern alle sich auf die Gesellschafterrolle beschränken (müssen). In anderen Unternehmen stammen die Gesellschafter aus zwei oder mehr Familien, manchmal gibt es familienfremde Aktionäre usw.

Wer sich intensiver mit Familienunternehmen beschäftigt, wird mit einem Multiversum höchst individueller Modelle konfrontiert, die offenbar allesamt mit dem Überleben und dem ökonomischen Erfolg des Unternehmens vereinbar sind. Allerdings – das sei vorweggenommen – lassen sich durchaus Unterschiede benennen, die solche Modelle riskanter oder chancenreicher machen. Trotzdem ist es zum Verständnis eines jeden Familienunternehmens unverzichtbar, sich ein Bild von den unterschiedlichen Zugehörigkeiten und der daraus folgenden Beziehungsdynamik in Familie und Unternehmen zu machen. Und es stellt sich natürlich die Frage, ob es irgendwelche Faktoren gibt, die alle diese unterschiedlichen Typen von Familienunternehmen miteinander verbinden. Um die Antwort vorwegzunehmen: Sie alle sind mit Paradoxien konfrontiert, die sich aus den widersprüchlichen Rationalitäten von Familie und Unternehmen ergeben.

2.5 Paradoxien in Familienunternehmen

Unternehmen als Teilnehmer am Wirtschaftsleben sind sachorientierte Organisationen. Sie überleben nur, wenn sie irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen entwickeln, herstellen und vertreiben, die dafür sorgen, dass sie langfristig mehr Zahlungen erhalten als sie zu leisten haben. Um dies zu gewährleisten, müssen charakteristische Funktionen dauerhaft erfüllt werden, das heißt, es müssen zielorientiert Prozesse entwickelt und als Routinen etabliert werden. Die Akteure, die diese Funktionen übernehmen, müssen im Prinzip austauschbar sein. Das längerfristige Überleben eines jeden Unternehmens hängt davon ab, dass überlebenswichtige Aufgaben auch dann erfüllt werden, wenn ein einzelner Mitarbeiter krank wird, im Urlaub ist oder in Rente geht. Die Personalpolitik muss daher die Grenzen des Unternehmens in beide Richtungen offen halten: Man muss als Außenstehender Zugang finden können, und das Unternehmen muss sich von Mitarbeitern trennen können. Es darf weder exklusiv den Zutritt verweigern, noch darf es absoluten Kündigungsschutz gewähren (Simon 2006, S. 80).

Das Gegenbild zum Unternehmen mit seiner wirtschaftlichen Zweckrationalität bietet die durchschnittliche westliche Familie heute. Sie wird – so ist zumindest das Ideal – nicht wegen nüchtern kalkulierter materieller Vorteile gegründet, sondern aufgrund »großer Gefühle«. Und es sind Gefühle, die man weder kaufen noch sich »verdienen« oder »erarbeiten« kann, sondern man bekommt sie »geschenkt«. In der Familie steht die Person des einzelnen Familienmitglieds im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nicht ihre Funktion oder Nützlichkeit (Luhmann 1988b; Simon 1999). Im Prinzip gibt es nichts, was ein Familienmitglied angeht, das nicht auch die anderen Familienmitglieder angehen und betreffen würde und daher zum Thema der Kommunikation werden könnte. Insofern stellt die Familie heute ein soziales System dar (wahrscheinlich das einzige), das so etwas wie eine Gegenwelt zu sachbezogenen Organisationen und Institutionen bildet. Dort wird der Einzelne vor allem in seiner stets nur einige wenige Aspekte seiner Gesamtperson nutzenden und wahrnehmenden Teilidentität als (austauschbarer) Rollen- und Funktionsträger wahrgenommen, gefordert und anerkannt. In der Familie hingegen zeigt sich im Idealfall der Einzelne in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit und Nicht-Austauschbarkeit mit all seinen positiven und/oder negativen Eigenarten.

Dies alles führt dazu, dass die Logik familiärer Spielregeln der von Unternehmen, die in ihrer Zielorientierung wirtschaftlichen Kriterien gerecht werden müssen, zuwiderläuft. Für die meisten Menschen heute ergibt sich aus diesen widersprüchlichen, sich gegenseitig ausschließenden Spielregeln kein Problem, weil die beiden Bereiche für sie räumlich, zeitlich und personell getrennt sind: Man verlässt morgens Familie wie Familienmitglieder und damit den Geltungsbereich familiärer Spielregeln, um den Arbeitstag im Unternehmen mit ganz anderen Menschen zu verbringen. Zwei Kontexte mit unterschiedlichen Teilnehmern und Mustern der Kommunikation, die der Einzelne für sich klar trennen kann …

Im Familienunternehmen ist dies anders. Hier sind beide Spielfelder nicht klar getrennt und daher droht die Gefahr, sich in »pragmatischen Paradoxien« (d. h. sich logisch ausschließenden widersprüchlichen Handlungsanweisungen) zu verstricken (Watzlawick et al. 1967, S. 178 ff.).

Um ihre Logik verständlich zu machen, ein Blick auf Entscheidungen im Allgemeinen. Wo immer von Menschen (allein oder gemeinsam) Entscheidungen getroffen werden müssen, stehen sie vor der Wahl zwischen mindestens zwei Optionen (A/B):

Entweder sie entscheiden sich für die eine Option (A), oder sie entscheiden sich gegen diese Option (Nicht-A).

Im zweiten Fall entscheiden sie sich entweder für die eine Option (A) oder für eine alternative, andere Option (B).

Es mag gute Gründe geben, die eine oder andere Seite der Unterscheidung zu bevorzugen, und die Notwendigkeit zu entscheiden ist zwangsläufig mit Konflikten verbunden (seien sie nun intrapsychischer oder interpersoneller Natur). Der Konflikt wird aber in der Regel durch Abwägen oder Prioritätensetzung gelöst. Es gibt sachliche, soziale oder auch zeitliche Kriterien, nach denen das Für und Wider der Alternativen (A oder B) bewertet werden kann. Deshalb wird es möglich, eine mehr oder weniger gut begründete, den Kriterien entsprechend »richtige« Entscheidung zu treffen.

Ganz anders ist die Sachlage, wenn der oder die Entscheider mit pragmatischen Paradoxien konfrontiert sind. Ihr charakteristisches Merkmal ist, dass hier die »richtige« Wahl die »falsche« ist und die »falsche« die »richtige« ( Abb. 5).

Читать дальше