En quinto lugar, se buscó avanzar en el juicio político de algunos jueces que se habían destacado por sus fallos en casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre los que cabe mencionar a Carlos Rozanski y Daniel Rafecas, más allá de que las causales de su cuestionamiento no se vincularan explícitamente a la actuación en esas causas, sino en otras. Esta persecución ha culminado hasta el momento con la renuncia de Rozanski y con una sanción a Rafecas.

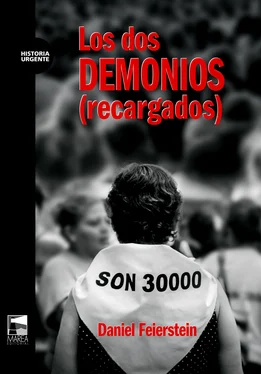

Se podrían listar algunas otras decisiones gubernamentales. Pero lo que queda claro es que la línea oficial no asumió una política abierta de amnistía o impunidad, sino un posicionamiento más sutil que abrió un terreno fértil para los nuevos sentidos recargados de la teoría de los dos demonios buscando ubicar a los funcionarios principales de gobierno (el Presidente, el jefe de gabinete, no tanto el secretario de Derechos Humanos) como “neutrales” ante los reclamos (los producidos por los dos grupos de “organismos”) y “actuando” una mediación ante ellos en un rol arbitral, que propone garantizar una memoria, una verdad y unas actuaciones judiciales “completas”, como formula el reclamo de la versión recargada de los dos demonios.

Pese a ello y con el correr de los meses, las propias acciones comienzan a atentar contra la credibilidad de la propuesta de “neutralidad”, así como nuevas declaraciones de funcionarios de gobierno (a los que se sumó Nicolás Massot en 2018, con una historia familiar cómplice de los propios represores) que abonan discursos más propiamente negacionistas o llamados a la “reconciliación”, que buscan eludir, obstaculizar o anular el funcionamiento de la justicia.

Esta estrategia, sin embargo, resultó relativamente exitosa en la lenta pero persistente disputa por el sentido común. Este éxito no se explica solo por la inteligencia del planteo. Hay, además, una respuesta inadecuada de muchos sectores políticos y sociales que no encuentran ni el tono ni los argumentos para confrontar con esta versión recargada (y novedosa) de la teoría de los dos demonios. Acostumbrados a la disputa contra la impunidad de las leyes del alfonsinismo o contra las amnistías del menemismo, habituados a responder a quienes reivindican abiertamente el accionar represivo y genocida como fue el caso de famus (Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión), no alcanzan a encontrar argumentos contra un discurso que se presenta a sí mismo como evidente (una vida es una vida, un asesinato es un asesinato), despolitizado y desideologizado.

Estas iniciativas recargadas de los dos demonios van tendiendo a calar por lo tanto en distintos sectores sociales (y muy en especial en jóvenes nacidos ya en el siglo xxi o en los últimos años del siglo xx) sin encontrar grandes resistencias. Quienes buscan confrontar este discurso, quienes podrían esgrimir otros argumentos, han perdido la iniciativa. Ya no discuten con los planteos de sus adversarios, sino que parecen hablarse a sí mismos, encerrados en un discurso con pocas fisuras, en una burbuja que no está abierta a la escucha. Los argumentos que fueron efectivos en el contexto histórico de los 90 no necesariamente lo son ahora. Deben ser, cuando menos, repensados a la luz de las transformaciones y planteos de dos décadas después.

La disputa por el sentido común no se gana solo con argumentos. Pero no se gana sin ellos. “Callar con la ley” a los “negacionistas” o clausurar el debate esgrimiendo que se trata de “cosa juzgada” no va a resolver la dificultad cierta que encuentran muchas personas en comprender la diferencia entre la violencia genocida y la violencia insurgente.

La versión recargada de los dos demonios avanza y pareciera que los instrumentos que tenemos no son los más adecuados para enfrentarla.

Este libro se propone como un intento por desmenuzar críticamente los argumentos principales de esta versión recargada de los dos demonios para permitir librar una disputa con cada uno de ellos y demostrar sus intencionalidades, sus lógicas, sus objetivos, a la vez que sus puntos débiles, sus falacias, sus distorsiones, sus manipulaciones, sus mentiras.

Pero esta tarea requiere, necesariamente, hacer un balance de los problemas conceptuales en las disputas por el sentido común libradas en los últimos veinte años. En parte esos problemas fueron los que dejaron un terreno fértil para que emergieran algunos de los sentidos fundamentales de la versión recargada de los dos demonios.

Hubo, también, errores políticos que se sumaron a los problemas conceptuales y le abrieron la puerta a cierto “clima de época revisionista”. Errores de evaluación, encierro en disputas mezquinas o en el “narcisismo de las pequeñas diferencias” que llevaron cada vez más al kirchnerismo y a la izquierda antikirch- nerista a hablarse solo a sí mismos, a desvincularse crecientemente del sentido común, a transformar un discurso que interpelaba multitudes en un club cerrado que requería demasiados supuestos a quien quisiera ser su miembro, a abandonar los espacios políticamente significativos (por caso, las audiencias de los juicios a los genocidas) priorizando otras luchas que se consideraban más importantes, a vaciar ciertas consignas al partidizarlas de modo sectario y perder así la potencia que les otorgaba su carácter múltiple y plural.

Es necesario aclarar, sin embargo, que este libro no se escribe desde la soberbia aleccionadora, sino desde la preocupación. He caído posiblemente en muchos de estos problemas y de allí el uso de la primera persona del plural en distintos momentos de este texto. He sido parte de una comunidad que comenzó a hablar un lenguaje cada vez más cerrado, que asumió supuestos que no aceptaban ser discutidos, que utilizó algunos términos sin pensar demasiado en sus consecuencias teóricas (por ejemplo, el de terrorismo de Estado, que se analizará en el capítulo 4), que no advirtió a tiempo (como sí lo hizo Germán Ferrari) la emergencia de nuevos sentidos, allí a fines de la primera década del siglo xxi. Que en muchos casos utilizó conceptos sin pensar demasiado en los sentidos que habilitaba. Que en otros equivocó las discusiones de fondo con las tangenciales y quedó entrampada en discusiones para pocos y en obsesiones mezquinas, que hizo de la chicana un hábito. Y que va perdiendo, pero por suerte nada es definitivo, la capacidad de hablarle al conjunto de la sociedad, de interpelar a las nuevas generaciones, de modificar las preguntas y las respuestas a la luz de los cambios históricos.

Si se pretende confrontar con algún éxito con esta versión recargada de los dos demonios, si se busca salir a dar la disputa por lo que será el sentido común en la tercera década de este siglo (que irá naciendo pronto), se requiere revisar con cuidado cada una de nuestras asunciones, cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros postulados. Ese es el primer paso para reconstruir la posibilidad de dejar de hablarnos solo entre los miembros de un club para volver a hablar con todos, para incluir a todos y a cada uno de los argentinos en este necesario e interminable proceso de elaboración de las consecuencias que dejó el genocidio en nuestra sociedad.

1Siempre se consideró que el primer prólogo al Nunca más fue escrito por Ernesto Sabato y así se suele referir a este, pese a que el prólogo no está firmado y es parte de un texto colectivo que se encuentra avalado por todos los miembros de la conadep, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, de la cual Sabato fue presidente.

2Para una genealogía de este proceso, puede consultarse Marina Franco: Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, Buenos Aires, FCE, 2012.

3Estas críticas son, por ejemplo, las que realiza Elizabeth Jelin en trabajos como “Militantes y combatientes en la historia de las memorias. Silencios, denuncias y reivindicaciones”, publicado en Lucha armada en la Argentina. Anuario 2010, año 5, Buenos Aires, Ejercitar La Memoria, 2010.

Читать дальше