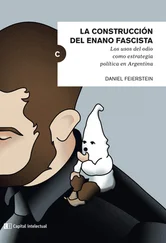

El diario La Nación constituyó la primera tribuna abierta de estas miradas. En sus hojas ya se habían publicado decenas de columnas editoriales desde el inicio del proceso de juzgamiento a los genocidas en 2005. Pero el mismo día en que se conocían los datos de las elecciones nacionales, el lunes 23 de noviembre de 2015, y sin que el gobierno de Cambiemos se hubiera pronunciado aún sobre el tema, el diario redobló la apuesta y publicó un editorial bajo el título “No más venganza”. Amparándose en declaraciones de la senadora nacional por Córdoba Norma Morandini, quien tiene dos hermanos desaparecidos en la esma, el diario afirmaba que “la causa de los derechos humanos no se puede sostener con mentiras [...] ni con nuevas violaciones a los derechos humanos”. “Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar” y ello implica terminar con el “padecimiento” de “condenados, procesados e incluso sospechosos de la comisión de delitos durante la represión subversiva” y terminar también con la “persecución de magistrados judiciales en actividad o retiro”, mencionando como ejemplo el caso de Pedro Hooft, absuelto ese mismo año. Citando al papa Francisco, el editorialista sin firma remarca la necesidad de avanzar con la “verdad completa”.

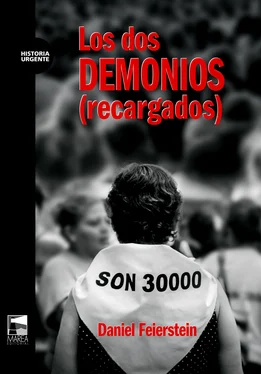

Esta idea de verdad o memoria “completa” será uno de los argumentos fundamentales de la teoría de los dos demonios recargada, de esta nueva ofensiva por la conquista del sentido común sobre los hechos ocurridos en los años 70 y sus consecuencias sobre el presente.

A partir de esta nota inaugural, La Nación se convertirá en tribuna fundamental de esta ofensiva, tanto desde sus editoriales sin firma como en notas firmadas por muchos de sus columnistas, entre los que destaca Joaquín Morales Solá, pero también por parte de otros intelectuales con historias no necesariamente homologables a las de las plumas clásicas del diario, como el historiador Luis Alberto Romero o el sociólogo Marcos Novaro, provenientes de tradiciones políticas más asociadas al “progresismo” y sobre los cuales se trabajará más en detalle en el capítulo 3.

Pero la ofensiva no se limitó a La Nación, sino que se extendió al conjunto de los medios de comunicación masivos (televisión, radio), muy en especial en las emisiones de la señal América, el diario Infobae o en aquellos programas que cuentan con periodistas con vínculos estrechos con los servicios de inteligencia en los que, durante 2016 y notoriamente durante todo 2017 y 2018, la revisión de lo ocurrido en los años 70 se volvió tema fundamental en programas de rating masivo como los casos de Intratables o Animales Sueltos. Además se organizaron debates públicos y se publicaron numerosos libros sobre la temática en los dos grandes grupos editoriales con presencia en Argentina (Random House y Planeta) y se logró difundir la discusión en gran parte del espectro radial.

En todos estos casos, el protagonismo le fue otorgado a las nuevas “organizaciones de víctimas” (particularmente al celtyv), a figuras patéticas de la política argentina como los carapintadas Aldo Rico o Juan José Gómez Centurión (responsables de los alzamientos militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín, que inauguraron el primer proceso de impunidad y desde aquel momento ilegitimados éticamente para opinar sobre los modos de zanjar cuestiones en democracia), a autores como Ceferino Reato (quien entrevistó a Videla poco antes de su muerte y autor de varios libros que reivindican el concepto de “memoria completa”) o a una madre de desaparecidos como Graciela Fernández Meijide que, pese a su historia en el movimiento de derechos humanos, utilizó el espacio mediático para condenar los sentidos construidos desde los años 90, criticar impiadosamente las políticas de derechos humanos de la década kirchnerista, poner en duda las estimaciones del número de desaparecidos y asesinados y criticar la “violencia terrorista” de las organizaciones insurgentes.

El gobierno de Cambiemos, sin embargo, no asumió acríticamente las recomendaciones mediáticas como políticas de Estado. De un modo inteligente e independientemente de su nivel de acuerdo con dichas recomendaciones, buscó ubicarse en el rol de “mediador”, de “árbitro” entre los distintos conjuntos de “organismos de víctimas”, cuando menos en su primer año de gobierno. Por eso, casi en simultáneo a convocar a los organismos de derechos humanos a un primer encuentro ríspido con el nuevo gobierno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recibió también a los “otros organismos”, entre los que destacaba el celtyv. Apelando a expresiones como la necesidad de “deskirchnerizar” la esma, se refería en verdad a algo mucho más cuestionable y que no tenía vinculación alguna con el kirchnerismo: la equiparación de los “universos de víctimas”, en donde a los afectados por el accionar estatal se les oponen aquellos que sufrieron el “terrorismo” en una equivalencia que fue comenzando a calar cada vez más hondo como estrategia de reconstrucción de sentido y de disputa por la memoria colectiva. Los dos demonios iban mutando hacia su faz recargada.

En lo que hace a las decisiones gubernamentales, en primer lugar, se retiró el apoyo financiero a las oficinas de investigación del accionar represivo creadas dentro de la propia estructura del Estado, desmembrando áreas completas (por ejemplo la que investigaba los delitos en el Banco Central y la Comisión de Valores) o vaciando presupuestariamente a otras en los Ministerios de Justicia, Defensa o en la Secretaría de Derechos Humanos y también reduciendo el apoyo económico a fiscalías en todo el país, bajo la excusa del recorte presupuestario o de la “militancia kirchnerista” de algunos de sus trabajadores.23

En segundo lugar, aquellos jueces reacios a llevar a cabo los procesos de juzgamiento y condena de los genocidas recibieron un guiño implícito del gobierno para avanzar en el otorgamiento de prisiones domiciliarias, hacer caer prisiones preventivas, aumentar el número de absoluciones o “cajonear” procesos. Es cierto que no existieron instrucciones concretas del poder ejecutivo en esta dirección. Pero el aumento significativo de los porcentajes de absoluciones y prisiones domiciliarias otorgadas durante los años 2016 y 2017 indica que los jueces parecen haberse guiado por este nuevo “clima de época”.

En tercer lugar, se intentó avanzar en una nueva doctrina de aplicación de la cláusula del 2 x 1 en un fallo dividido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La masiva movilización del mes de mayo de 2017 en contra de este fallo hizo retroceder parcialmente esa resolución y llevó a los funcionarios principales del gobierno y al propio Presidente de la Nación a declarar su desacuerdo con el fallo de la mayoría de la Corte, a la sanción de una ley para limitar su aplicación en casos de lesa humanidad y a su relativa reversión por parte de los tribunales inferiores. Una nueva resolución dictada por la Corte a comienzos de 2018 (si bien aplicada a un único caso) parece haber revertido la doctrina que desatara el repudio, con el cambio del voto del juez supremo Horacio Rosatti, aun cuando todavía no remitía al fondo de la cuestión, que continúa abierto.

En cuarto lugar, se alentaron declaraciones de funcionarios de segunda línea, como Darío Lopérfido o Juan José Gómez Centurión, pero también del secretario de Derechos Humanos Avruj, cuestionando las estimaciones aceptadas del número de víctimas del genocidio argentino e instando a la necesidad de “recuperar la memoria completa” y “reconocer” el “número real de víctimas”. Estas declaraciones, que serán analizadas a fondo en el próximo capítulo, muestran cómo se comienza a asumir el discurso revisionista desde el propio aparato estatal. Ante las reacciones sociales y políticas para enfrentar al negacionismo, los cuadros de conducción del gobierno se cuidaron muy bien de aclarar una y otra vez que se trataba de expresiones personales de dichos funcionarios y, en el caso de Lopérfido, el escándalo culminó con su renuncia a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y su posterior renuncia también a la dirección del Teatro Colón (aunque con su transferencia a un cargo diplomático en la embajada argentina en Alemania del que fue relevado recién a comienzos de 2018).

Читать дальше