Blick auf das Manderla-Haus und die Stadt Pressburg. 1935

Die Mutter Susanne (1912–2003) und der Neugeborene, der naheliegenderweise „Christi“ gerufen wurde, blieben vorerst in der Heimatstadt. Man kann nicht behaupten, dass das Kind die ersten Jahre seines Lebens gesund gewesen wäre. Mit dem feinen Lächeln, das bis heute für ihn einnimmt, blickt der Einjährige tapfer in die Kamera, gebettet auf ein weiches Kissen, den Kopf dick eingebunden, sodass die Ohren mit ihren schweren, von Zwiebelhälften ausgebeulten Wattepaketen verdeckt sind. Eine in Kriegszeiten mit ihrem Mangel an Medikamenten schwer zu behandelnde Entzündung der Gehörgänge und dazu noch eine Erkrankung der Atemwege erwiesen sich als so hartnäckig wie folgenreich und erforderten in den ersten Jahren mehrere Krankenhausaufenthalte. Mit drei Jahren erst beginnt der Junge zu sprechen, das linke Ohr bleibt taub, der Rücken durch das viele Liegen gekrümmt. Mit einer seinerzeit gängigen Therapie versuchte man, die Wirbelsäule des Kindes zurechtzubiegen. Einen Stock hinter dem Rücken in die beiden Armbeugen geklemmt, machte sich Christian Jahre später auf den Weg zur Schule.

Das Lutherhaus in Pressburg. 1930

Das Warenhaus Brouk und Babka in Pressburg, errichtet nach den Plänen des Architekten Christian Ludwig. 1936

Stehend die Brüder Wilhelm, Aurel, Christian und Karl Ludwig, sitzend die Großeltern Aurora und Karl Ludwig. Nach 1945

Bekanntlich können Kinder beim Anblick der Fehlbarkeiten anderer gnadenlos sein, doch auf Hänseleien wegen seines verformten Rückens entgegnete Christian entwaffnend, dass er seinen Brustkorb eben am Rücken habe. Diese Behinderung wurde ohnedies von jener anderen, dass ein Ohr nicht funktionierte, in den Schatten gestellt, auch später stellte der Buckel , wie ihn der Leidtragende selbst nennt, eine eher geringe Herausforderung an das Ego dar: Ich war ja sonst unheimlich hübsch, und den Buckel hab’ ich ja selbst nicht gesehen, man hat mich auch so ins Bett geliebt . Aus der Zeit der vielen Krankenhausaufenthalte stammt die früheste wie auch seltsamste Erinnerung des schwächelnden, fiebernden Knaben: Von allen Erstprägungen gibt es eine, die ich mir bis heute nicht erklären kann: In meiner Erinnerung sehe ich, im Spitalsbett liegend, im Gegenlicht drei oder vier dunkelhäutige Krankenschwestern auf und ab spazieren . All das wäre – bis auf die Hautfarbe der Schwestern – nicht weiter bemerkenswert, wenn die Damen nicht einzig und allein mit dem einschlägigen Häubchen bekleidet gewesen wären und sich dem Knaben nicht besonders die nackten Hintern ins Gedächtnis geschrieben hätten. Bis zu seinem dritten Lebensjahr war Christian immer wieder im Spital, mit fünf oder sechs schon hat er versucht, dieser in jeder Hinsicht komischen Vision auf den Grund zu gehen. Weder seine Eltern noch irgendwer sonst konnten eine Erklärung bieten, eine Recherche vor Ort noch Jahrzehnte später blieb erfolglos – eigentlich sucht Attersee noch immer nach einer Antwort. Ich bin ja vieles, auch ein Gesäßfetischist, aber auf Krankenschwestern war ich noch nie fixiert . Jedenfalls legt er Wert darauf, dass die obskuren Gesichte mehr sind als ein Traum.

Susanne und Christian Ludwig, Attersees Eltern. 1938

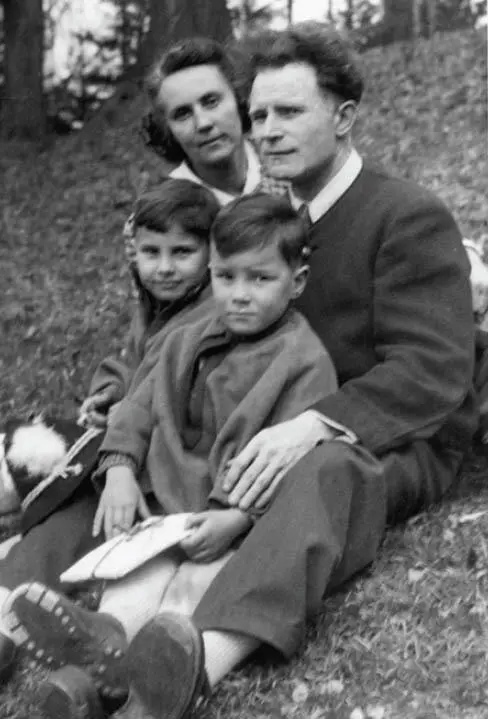

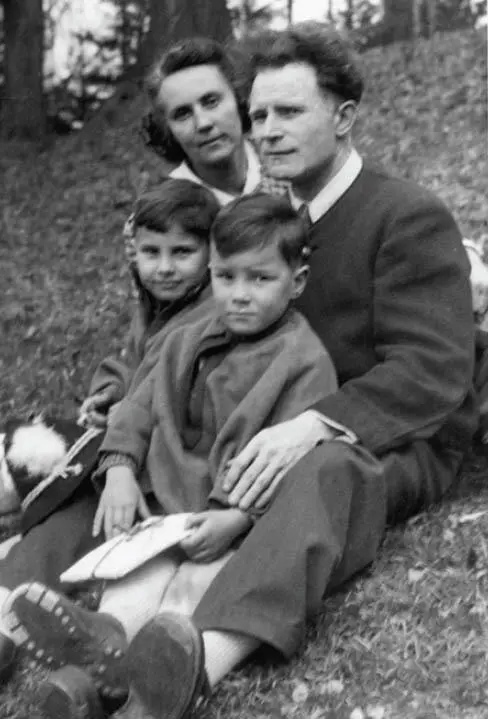

Susanne, Horst und Christian Ludwig. 1943

Zwei Jahre nach Christian kam Horst zur Welt, dessen erste Erinnerungen in Bratislava sich notgedrungen auf den älteren Bruder beziehen. Dass dieser stets größer war und ihm dadurch der Blick aus dem Fenster oder das Ergreifen der höher im Regal platzierten Spielsachen möglich war, erklärt sich rein körperlich; dass der Ältere mehr Zuwendung und diverse Luftveränderungen benötigte, dagegen psychologisch. In Sachen einer Kur für die angegriffenen Lungen von Christian reiste die Mutter mit den beiden Söhnen in die Karpaten, was anfangs als Keuchhusten diagnostiziert wurde, stellte sich im Laufe der Jahre dann als Asthma heraus, ein weiteres Handicap, mit dem das Kind zu leben lernen musste.

Für „Deutsche“, als die die weitverzweigten Ludwigs galten, wurde es in Bratislava vorhersehbarerweise immer schwieriger, sodass Christian Ludwig begann, sukzessive das Hab und Gut der Familie donauaufwärts zu schaffen. Manches auf dem Landweg, vieles aber auch auf einem selbstgebauten Floß, an dem befestigt auch die zwei Motor- und die zwei Segelboote, die der Familie gehörten, in Richtung Oberösterreich verschifft wurden. Über Wien reiste die Ehefrau mit ihren beiden Kindern 1944 hinterher, ein Bombenangriff auf die Stadt, bei dem den dreien der Zutritt in einen Luftschutzkeller nahe dem Schwarzenbergplatz verwehrt wurde, zählt zu den eindrücklichsten Kindheitserinnerungen. Landshaag war die erste Station, wo die Familie bei einem Freund, dem Primarius Dr. Kurt L. Müller, unterkommen konnte. Ein Jahr später setzten die Ludwigs dann, gewarnt vom Vordringen der russischen Truppen, mit dem Floß – in der Mitte des Floßes befand sich eine bescheidene, fast würfelförmige Wohnhütte aus Holz –über die Donau: ins gegenüberliegende Aschach, in die amerikanische Besatzungszone.

Die Eltern Susanne und Christian Ludwig mit ihren Söhnen Christian (li.) und Horst. 1946

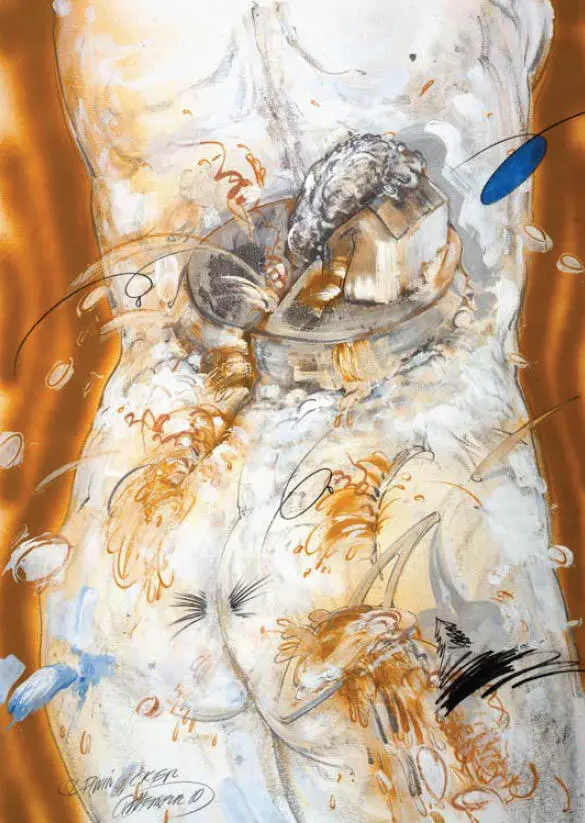

Aus „Deutschen“ in Bratislava waren in der Gegend von Linz „Slawen“ geworden, aus alteingesessenen Bürgern Flüchtlinge, und dementsprechend war der Empfang. Mit der einschlägigen Etikettierung „Du Slawensau“ konnte das Kind Christian zu seinem Glück wenig anfangen, viele Jahre später, 1980, hat er mit dem Zyklus „Der Slawe ist die herrlichste Farbe!“ auch die allfälligen Ressentiments abgearbeitet, die in der Kindheit angebrandet waren. Zumindest aber war die gesamte Familie in Sicherheit. Mit einem ausgeprägten Spürsinn für die politischen Entwicklungen hatte der Vater Vorsorge getroffen, dass auch seine Eltern und die Brüder mitsamt Familien irgendwo unterkommen konnten. Nur zwei Tage, bevor die Rote Armee in Bratislava einzog, war er ein letztes Mal vor Ort, um Wertsachen in Sicherheit zu bringen, sodass man in den Nachkriegsjahren, auch wenn es an vielem fehlte, irgendwie das Auskommen hatte. „Es ist uns nie richtig schlecht gegangen“, erinnert sich Horst.

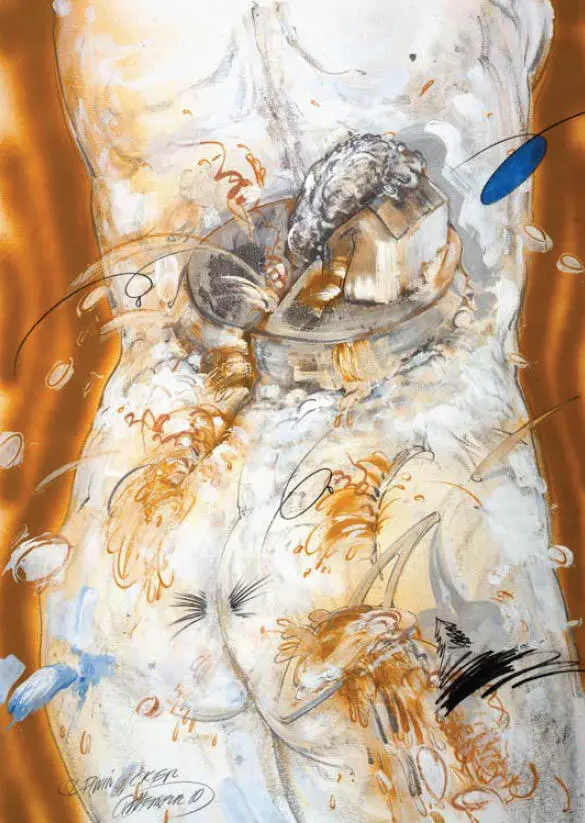

„Slawinocker (Der Slawe ist die herrlichste Farbe)“. 1980. Mischtechnik auf Karton. 87,5 x 62,5 cm

Читать дальше