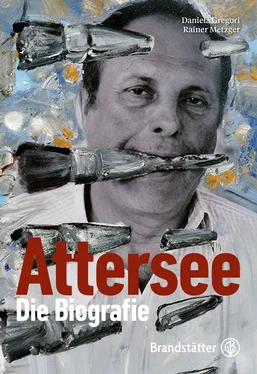

Als wir Christian im April 2010 das Manuskript seiner Biografie präsentierten, war die Reaktion unnachahmlich: Ein schönes Buch sei das geworden, befand er, sehr informativ zum kulturellen Wien der Sechziger bis 2000er Jahre: Ich selber komm darin ja kaum vor . Wir hoffen dennoch, ein wenig von dieser komplexen und ausgiebig von der Künstlermentalität geprägten Persönlichkeit erhellt zu haben.

Christian jedenfalls hat uns im seinerzeitigen und genauso im jetzigen Verlauf des Unternehmens nach allen Kräften unterstützt und uns in jeder Form seine Wohnungen, sein Archiv in den Wiener Tuchlauben und vor allem seine Gedankenwelt geöffnet. *Bei allem Bestreben, mit dem nun vorliegenden Ergebnis eine Hommage zu liefern, denken wir doch auch an einen Anspruch, den Hildesheimer so formuliert hat: Einen „Beitrag“ zu liefern zum „äußeren Bild des Geschichtlichen“, das erst bei den Nachgeborenen für Transparenz sorgen wird. Dass Attersees Schaffen und damit sein Leben von einer Qualität sind, die sich, wieder mit Hildesheimer, „im Lauf von Dekaden und erst recht von Jahrhunderten“ erweist, davon sind wir allerdings überzeugt. Diese Überzeugung hat das letzte Jahrzehnt spielend überdauert.

*In Kursivschrift sind diejenigen Zitate zu lesen, die von Attersee selbst stammen. Folgt auf ein Zitat kein Stellennachweis, so entstammt es den vielen Gesprächen, die wir mit Attersee (und anderen) geführt und dabei aufgenommen haben.

Malend im Atelier in Illetas. April 2010. Fotografien von Kurt-Michael Westermann

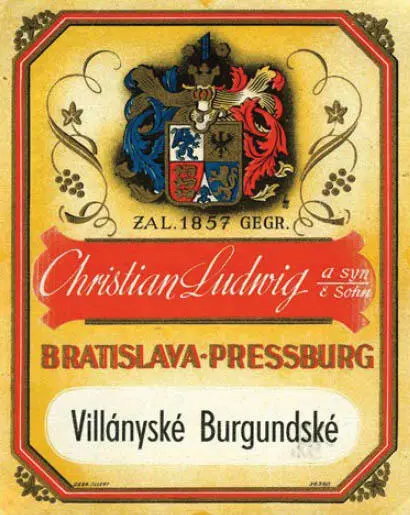

Mittelteil des Palais Palugyay. 1942. Ab den 1930er Jahren im Besitz von Karl Ludwig, Attersees Großvater, dem bis 1945 größten Weinhändler der Slowakei

Christian Ludwig wurde am 28. August 1940 in Bratislava, auf deutsch Pressburg, der heutigen Hauptstadt der Slowakei, geboren. Nicht 1941, 1942 oder 1943, auch nicht in Wien oder Linz, wie es in diversen Publikationen, Katalogen und Presseberichten einst verlautete. Es gab eine Zeit, da hielt der junge Künstler nichts von derlei biografischen Festlegungen, weil das alles viel zu wichtig genommen wird (Schmölzer 2008, 30). Entsprechend nonchalant ging er mit seinen Geburtsdaten um. Der Einzige, der sich irgendwann wunderte, war Horst, Christians jüngerer Bruder, der so zwischenzeitlich in die Lage kam, der ältere von beiden zu sein. Doch all das kam viel später, das Verwirrspiel mit Geburtsort und -datum ging einher mit einer Erweiterung des Namens, als aus Ludwig ein zweiter Vorname wurde und aus dem Christian der Attersee.

„Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war.“ Johann Wolfgang Goethe setzt mit diesen Worten in seinen Lebensbericht „Dichtung und Wahrheit“ ein, dessen erste Zeile im ersten Buch lautet: „Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt“ (Goethe 1998, 10). Damit ist festzustellen, dass Goethe und Attersee den Geburtstag teilen. Wenn auch nicht die Stunde: Der kleine Christian wurde Erdenbürger um halb drei Uhr morgens. Zu ergründen, ob die Konstellation der Gestirne am 28. August 1940 so glücklich war wie 191 Jahre vorher, mag sich damit erübrigen.

Im Krankenhaus in Pressburg. 1941

Blick in den Weinkeller des Palais Palugyay. 1943

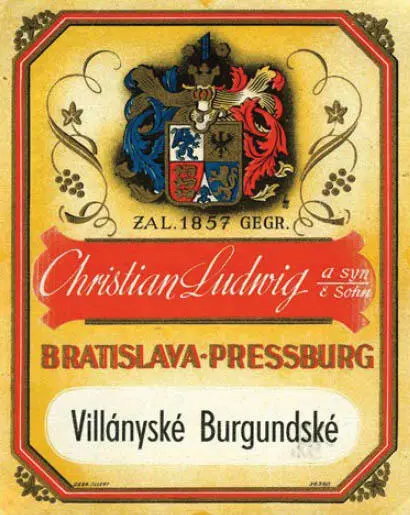

Mitte des 19. Jahrhunderts waren drei Brüder aus Asch im Egerland, damals zum österreichischen Teil der Doppelmonarchie gehörend, auf die Wanderschaft gegangen, um irgendwann in Pressburg in deren ungarischer Hälfte anzukommen. Einer brachte es im Lauf der Jahre zum Bürgermeister, ein anderer eröffnete ein Wirtshaus. Als der spätere Attersee zur Welt kam, war die Sippschaft weitverzweigt und wohlhabend, seit Generationen schon verstand sich die Linie des Gastronomen auf den Weinhandel. Der Erfolg, den die Familie damit hatte, ist heute noch nochvollziehbar: Wo einst die Firma Christian Ludwig & Sohn ihre Zentrale hatte, residiert jetzt das slowakische Außenministerium. Einer gewissen Tradition entsprechend wurde der erstgeborene Sohn auf den Namen Christian getauft, einer anderen Tradition, in den Weinhandel einzusteigen, hatte sich jedoch bereits Christians Vater verweigert. Nach einer Ausbildung an der Metallgewerbeschule war es zunächst der Wunsch des älteren Christian Ludwig gewesen, sich professionell der Malerei zu widmen, doch wie so oft stieß dieses Ansinnen auf nur wenig Akzeptanz des Vaters. Architektur lautete der Kompromiss, das Studium in Brünn und München schloss Christian Ludwig (1901–1967) mit Diplomen für Hoch- und Tiefbau ab. Zurück in Bratislava arbeitete er zunächst im Büro Kimmer-Szõny, 1928 machte er sich selbständig.

Und das durchaus mit Erfolg, denn wie einige Exempel noch heute veranschaulichen, darf Christian Ludwig als einer der Väter des modernen Bauens in Bratislava gelten. Gemeinsam mit dem Kollegen Augustín Danielis realisierte er, dessen Familie selbst der reformierten protestantischen Kirche angehörte, das Lutherhaus (heute das Generalbischofsamt, Palisady 46–48), ein fünfgeschossiges Paradestück des Funktionalismus, das der Administration und mehreren Wohnungen Platz bot. Zu einer Art „signature building“ für die Stadt wie auch für die beteiligten Architekten Ludwig, Danielis und Emrich Spitz avancierte das Manderla-Gebäude, das erste Hochhaus Bratislavas aus dem Jahr 1935. War da nicht ein Hauch von Metropole zu spüren? Der Auftrag kam von Rudolf Manderla, der, eben zurückgekehrt aus den USA, seine Vorstellungen hatte, das staunend Gesehene in der Heimat für sein Metier zu nutzen. Manderla, ein Wurstfabrikant, hatte sein Verkaufsgeschäft im Parterre, und es gab Platz genug für eine Vielzahl von Läden. Die Architekten hatten einen elegant gebogenen Arkadengang angelegt, eine Passage, die abzweigte von der Betriebsamkeit der Straße und eine großstädtische Gelegenheit bot, einzutreten in eine Welt des Konsums und der Flanerie. Ganz oben, nach dem zehnten Stock mit dem schicken Aussichtscafé, war von weitem sichtbar der Name des Auftraggebers in Leuchtbuchstaben zu lesen.

Weinetikett der Firma Christian Ludwig & Sohn

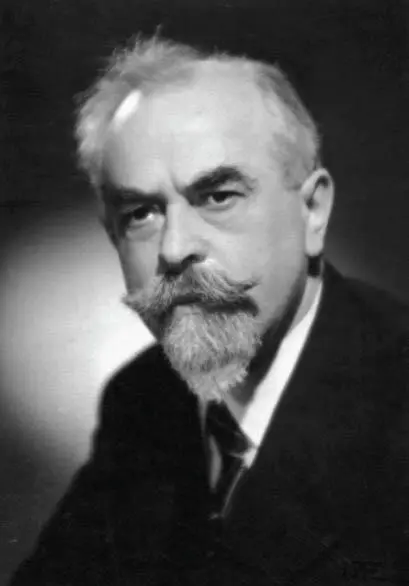

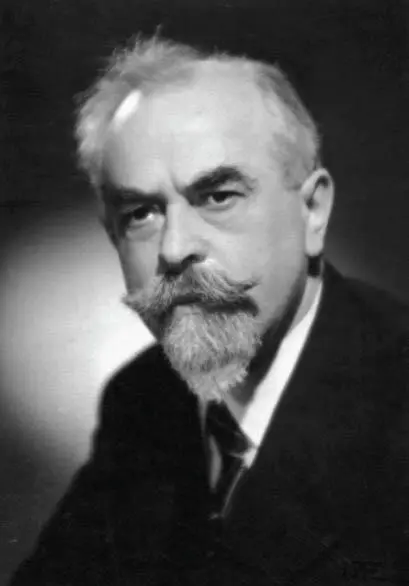

Der Weinhändler Karl Ludwig, Attersees Großvater. 1943

Multifunktional ist eines der Adjektive, das immer wieder in Beschreibungen der Bauten von Christian Ludwig dem Älteren zu lesen ist; er selbst wiederum war durch seine beiden Diplome so vielseitig wie seine Bauten. Es dauerte nicht allzu lange, bis sich weitere Aufträge einstellten: ab 1939 dann eine Wegstrecke donauaufwärts, aber der Zeit entsprechend nicht in Wien, sondern in Linz. Als sein erstgeborener Sohn zur Welt kam, pendelte der Architekt bereits zwischen seinen beiden Arbeitsplätzen, nicht, wie man meinen würde, zu Land, er pendelte zu Wasser. Die Distanz wurde mit dem Motorboot zurückgelegt. Wie später die beiden Söhne war auch der Vater mit Schiffen vertraut und verbunden, er feierte Sporterfolge in der Klasse der motorbetriebenen Rennboote, zudem waren damals bereits zwei Jollen im Besitz der Familie.

Читать дальше