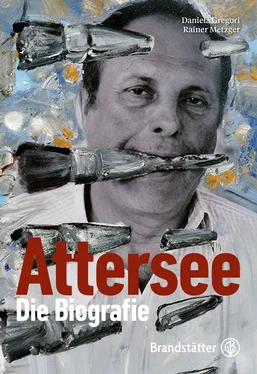

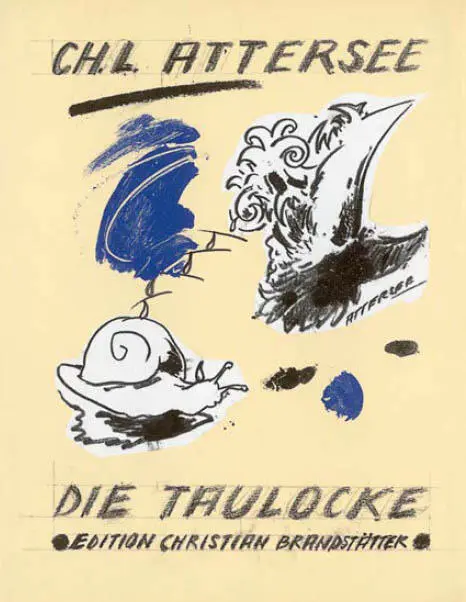

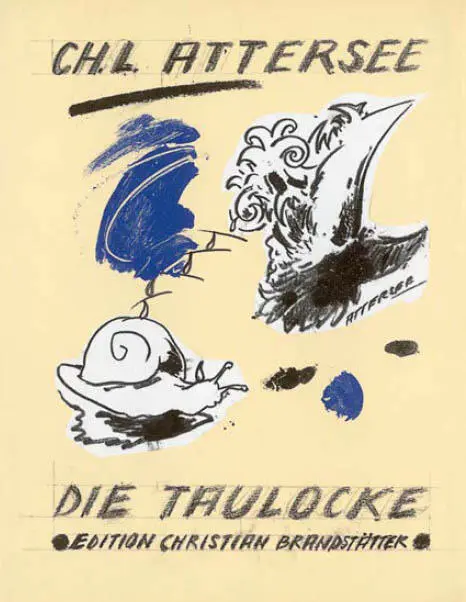

Schutzumschlag zu Attersees „Taulocke“. Wien: Christian Brandstätter Verlag 1992

„Oberösterreich, Stift St. Florian (Komm mit nach Österreich Nr. 4)“. 1965

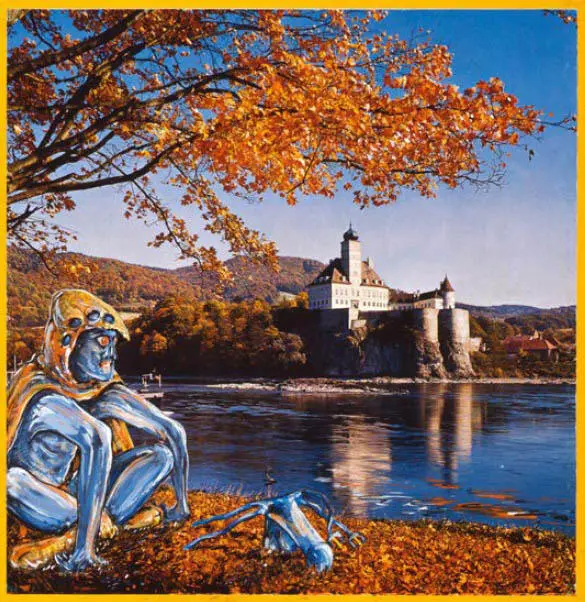

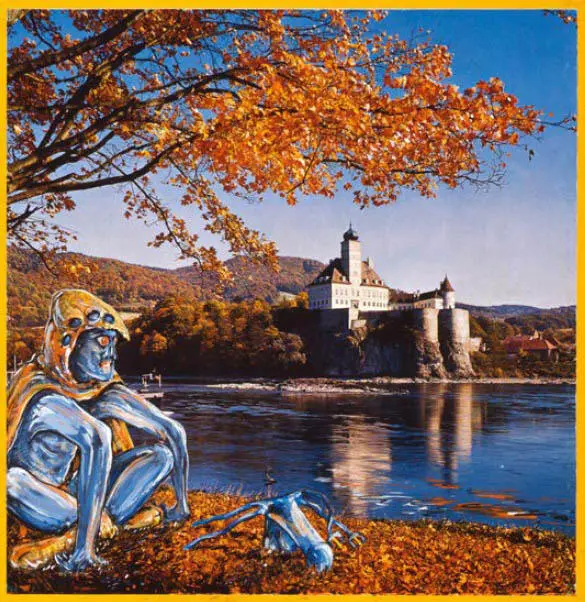

„Niederösterreich, die Wachau (Komm mit nach Österreich Nr. 1)“. 1965

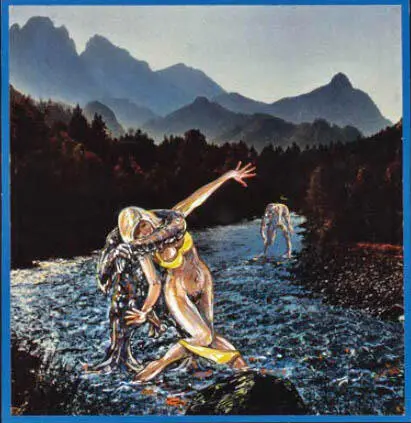

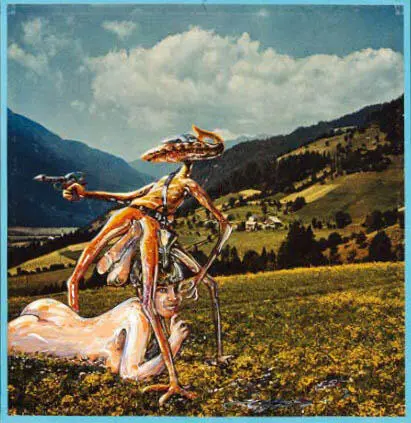

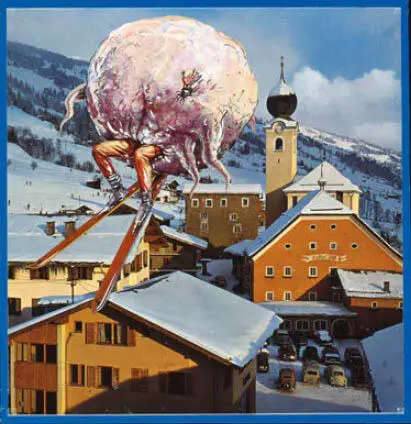

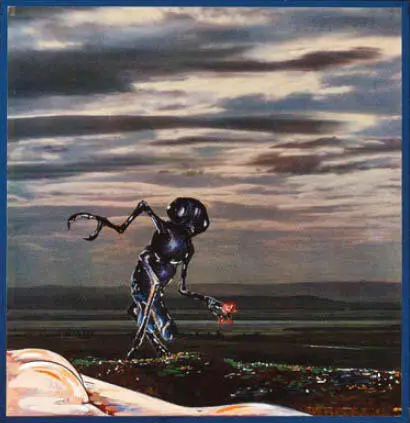

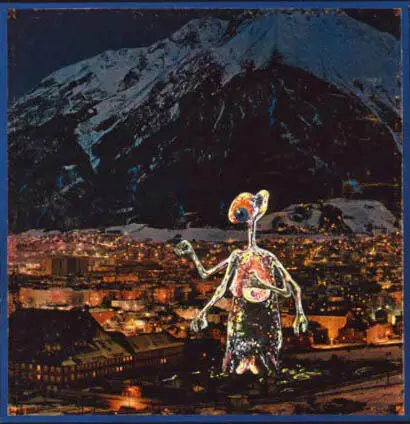

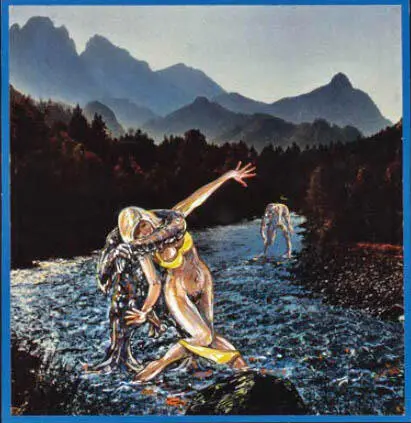

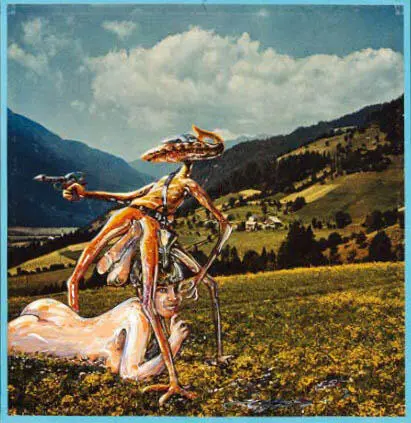

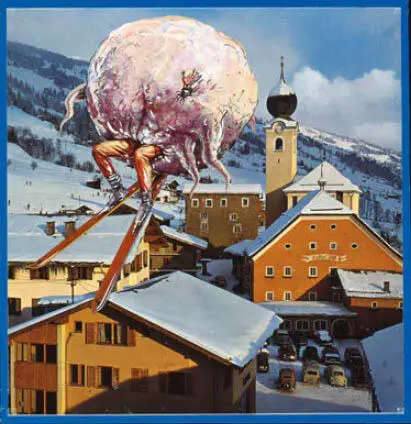

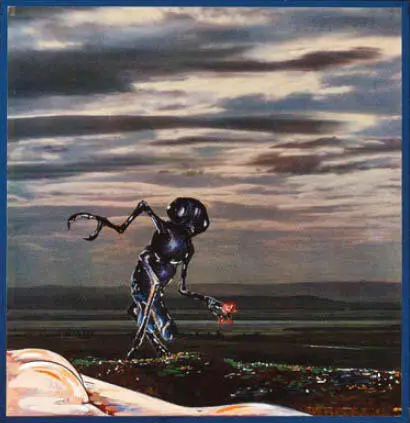

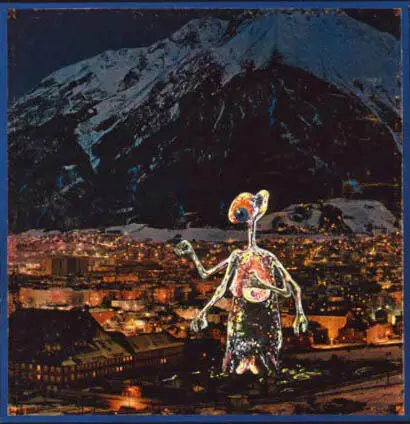

„Komm mit nach Österreich“ ist darüber hinaus Attersees vielleicht prägnantester Beitrag zur Frage nach einer etwaigen nationalen Eigenart seiner Kunst. Wird man des Themas einmal gewahr, erkennt man die vielfältigsten Bezüge zur Topik des Österreichischen in seiner Arbeit. Dass die neunteilige Folge sich Vorlagen nimmt, die von der Tourismuswerbung kommen, ist offensichtlich: Österreich ist zuallererst das Image, das man von ihm hat und um das das Land selbst am eifrigsten bemüht ist. Österreich ist die Karte seiner Kulinarik, ist das Klischee vom Phäakischen, das schon in Goethes und Schillers Xenien am Ende des 18. Jahrhunderts besungen wird – „Mich umwohnt mit glänzendem Aug das Volk der Phajaken / Immer ist’s Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß“: Am Essen gebricht es in Attersees Motivwelt niemals. Österreich ist bis heute ganz bei sich im Sport und vor allem in seinen sportlichen Erfolgen, und auch hier liefert der Künstler genuine Beiträge zum nationalen Selbstbild. Dass die Zweimann-Schau, die er 1969 mit Walter Pichler in der Galerie nächst St. Stephan inszeniert, „Österreichs Stolz“ betitelt ist und im Jahr darauf ein Wahlplakat entsteht, in dem „ein echter Österreicher“ affichiert und angepriesen wird, versteht sich dann fast von selbst. Am einschlägigsten schließlich der Künstlername, Attersee, der viel mehr ist als ein Attribut, der ein Ort ist, ein Ort, bei dem das Topografische ins Topische übergeht.

„Steiermark, die Enns (Komm mit nach Österreich Nr. 2)“. 1965

„Kärnten, das Mölltal (Komm mit nach Österreich Nr. 5)“. 1965

Der spielerische Einsatz von Signets des Nationalen gehört zum internationalen Stil der Sechziger. Ob Jasper Johns das Star-Spangled Banner, die Flagge der USA, zum Ausgangspunkt seiner Gemälde nimmt, um die Frage zu stellen, was ein Objekt ist und was eine Fläche; ob Andy Warhol sich ganz einschwört auf die Darstellung, die Huldigung der amerikanischen Heroen, heißen sie Elvis, Marilyn und Jackie oder Coca-Cola, Campbell’s und Green Back, die Dollarnote; und ob die Who, die britische Rock-Band mit dem aggressivsten Auftritt und dem dezidiertesten Appell zum Aufruhr, in der berühmt gewordenen Fotografie von Colin Jones den Union Jack hinter sich drapieren und auch noch Jacketts aus dem Stoff der königlichen Standarte tragen: Es ist ein Kennzeichen der Pop-Kultur, wie sie die Sechziger insgesamt prägt, locker-affirmativen Umgang zu pflegen mit den Images und Unverwechselbarkeiten, den Identifikationsangeboten und Etiketten der Alltagswelt. Attersee ist immer wieder als Pop-Künstler apostrophiert worden – und er wäre der einzige, den Österreich hervorgebracht hat. Immer wieder auch hat er sich dagegen verwahrt: Die Pop-Künstler finden, ich dagegen erfinde . Und doch sind es die eigene Unverwechselbarkeit und das eigene Image, die in den Arbeiten Mitte der Sechziger ausgebildet werden, und selbstverständlich nährt sich die ureigene künstlerische Sprache, die dabei greifbar wird, von Gesten, die dem Pop zumindest ähneln. Attersees Unverwechselbarkeit besteht in einer durchaus schrillen Sprache, die koketten Umgang pflegt mit dem Trivialen, dem Populären und dem ganz Innerweltlichen eines Lebens im Präsens – gegen den Rigorismus der literarischen Wiener Gruppe, gegen den Ritualismus des Wiener Aktionismus und gegen die pure Ausgedachtheit der Wiener Schule des Phantastischen Realismus.

„Salzburg, Saalbach (Komm mit nach Österreich Nr. 6)“. 1965

„Burgenland, Neusiedlersee (Komm mit nach Österreich Nr. 7)“. 1965

Attersee findet zu künstlerischer Reife im Aufgreifen von Dingen, Formen und Vorstellungen, wie sie einer kollektiven Praxis und einem kollektiven Konsum entstammen, die sich in Geschichte und Gegenwart seines Landes entwickelt haben. Er findet zur Typik über die Topik. Dass es ganz generelle Bereiche sind, Pools des Vertrauten und Gebräuchlichen, in denen er sich bedient, gehört zur Logik der Aneignung. Es sind allgemeine, generelle, vernakuläre Erscheinungen, und sie werden gerade in dieser Selbstverständlichkeit engagiert, um sie zu atterseeisieren . Das betrifft auch die Tradition. Fünf Bedeutungsfelder hat Ernst Robert Curtius in seinem Klassiker zur abendländischen Kulturgeschichte – „Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter“, erstmals 1948 erschienen – abgezirkelt, bei denen man sich im Verlauf der Jahrhunderte besonders gern bedient hätte, um Metaphern zu finden, triftige Begriffe und malerische Bilder. Die fünf Felder sind: Schifffahrt, Personen, Speisen, Körperteile und Theater. Alle fünf spielen auch bei Attersee eine exquisite Rolle, und hätte Curtius noch die Tiere als weiteres Feld erwähnt, so wäre das Kompendium der artifiziellen Welt des Christian Ludwig Attersee fast schon erstellt. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Die Einschlägigkeit der Motivbereiche ist eine Qualität, kein Defizit; es steht vor allem für die Zeitgenossenschaft eines Künstlers in einer Realität, in der alles mit allem vernetzt ist; in der das Genie, wie Umberto Eco es einmal besonders pointierte, zu neunzig Prozent aus Transpiration und nur zu zehn Prozent aus Inspiration besteht (Eco 1984, 18); und in der die herausragende Mentalität ohnedies die Ironie darstellt, jene Originalität der Spätgeborenen, die um ihre Verstricktheiten weiß. Avant la lettre, nimmt man William Johnstons anfangs dieses Kapitels bemühte Unterscheidung, hat sich Attersee mit dem österreichischen Menschen der neuen Fasson ins Benehmen gesetzt; es ist von vornherein ein internationaler Mensch, der, eingebettet in seine regionalen Bedingtheiten, sein Ziel in der Fremdwirkung hat, sein Telos im Telegenen. Dieser internationale Mensch wird sich entsprechend um eine andere Form der Verwirklichung bemühen. Da ihn ohnedies nichts hält in Wien, schon überhaupt nicht die Aussicht auf Karriere, geht er, zusammen mit seiner Lebensgefährtin, nach Berlin.

„Tirol, Innsbruck (Komm mit nach Österreich Nr. 3)“. 1965

Читать дальше