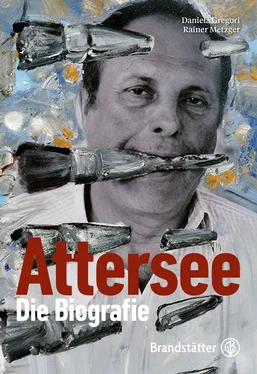

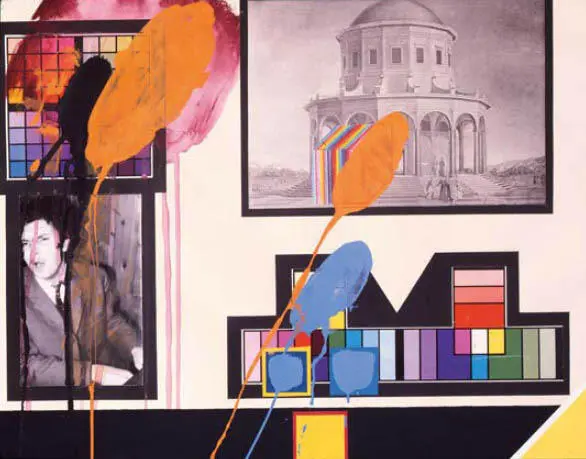

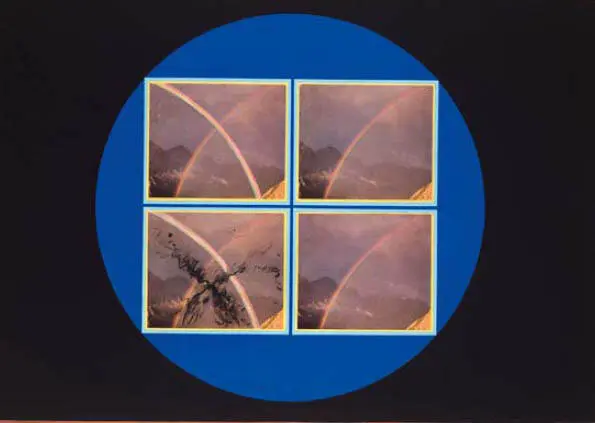

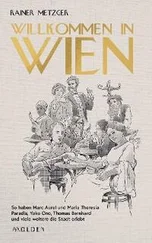

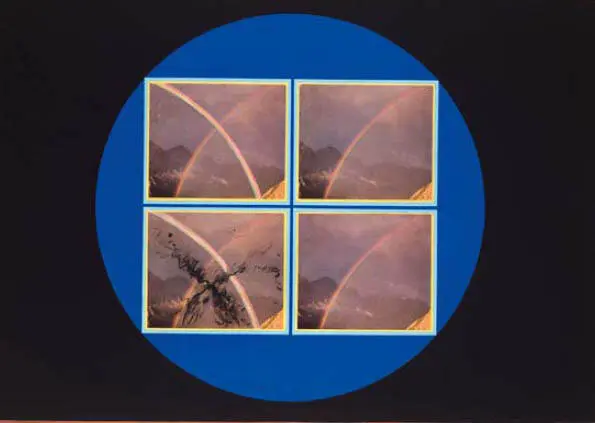

„Ich die Operette (Christian Ludwig als Solist in der Wiener Staatsoper oder Der schwarze Regenbogen)“. 1964. Collage mit Fotografie des Künstlers, Farbstift und Kasein auf Karton. 44 x 62 cm

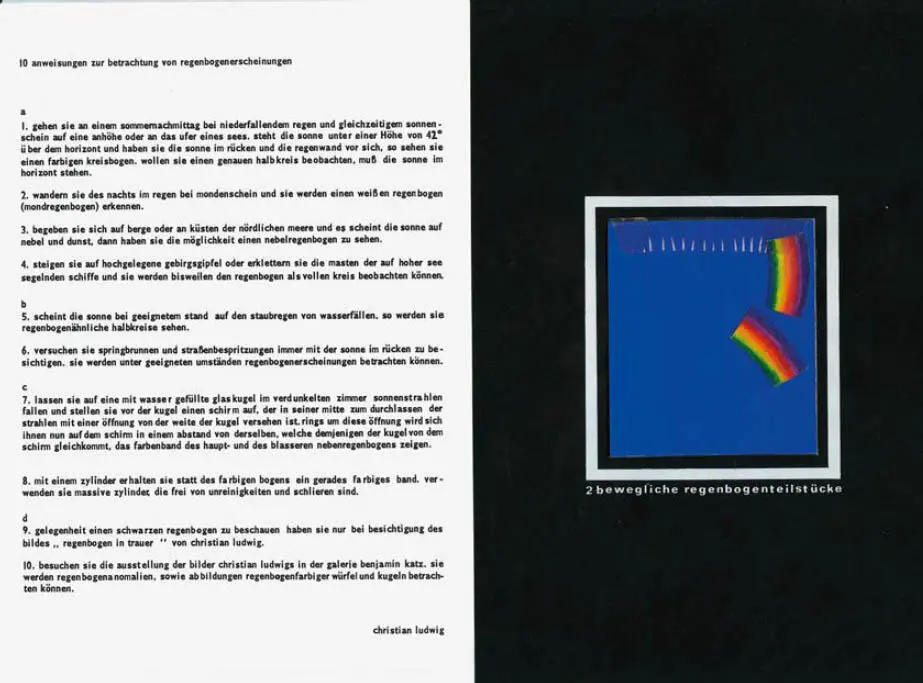

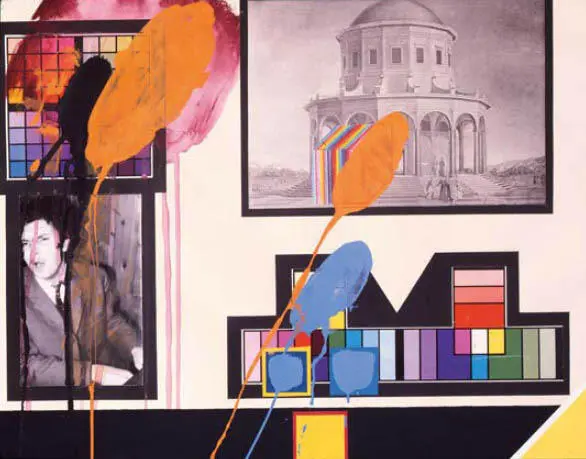

Teilstück der Einladung zur Attersee-Ausstellung in der Galerie Benjamin Katz in Berlin. Mai 1966

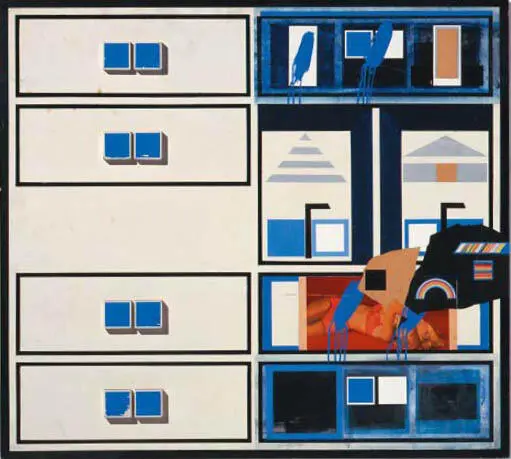

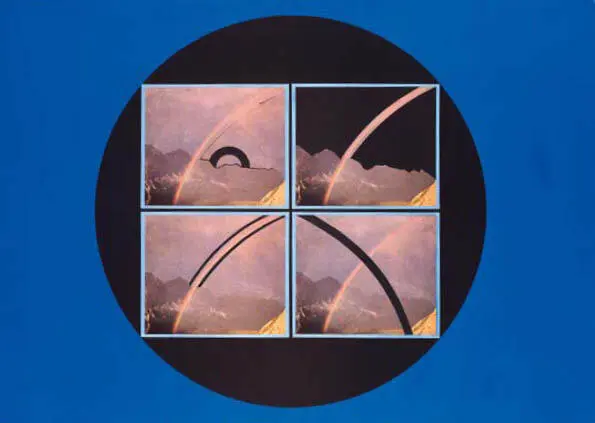

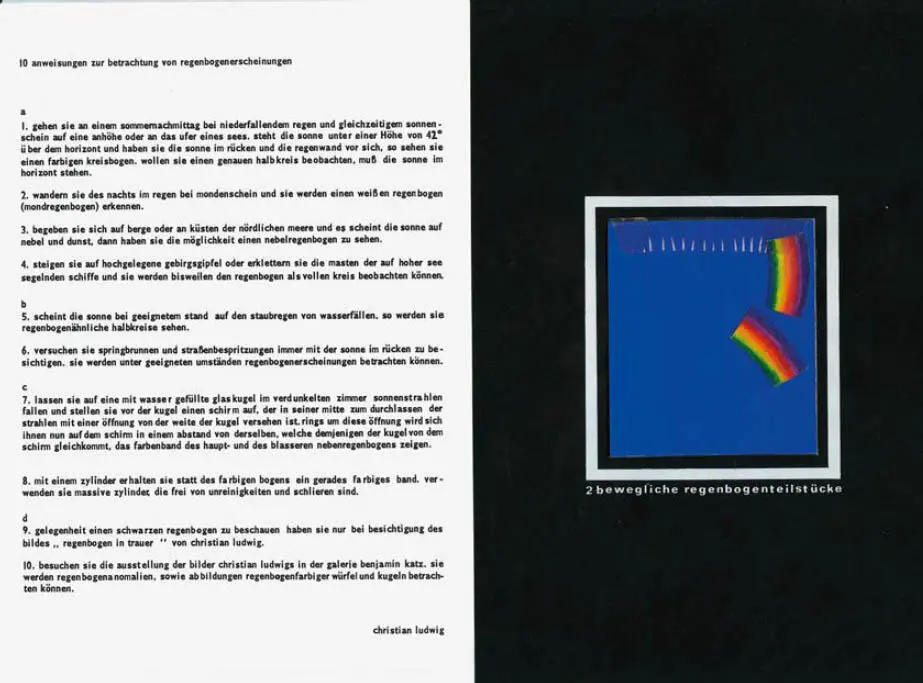

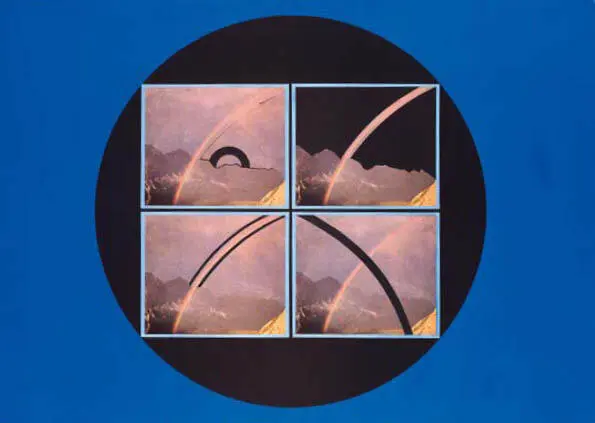

„Mutti spricht Regenbogen Nr. 2“. 1964. Reliefbild. Montage mit Buntpapier, Holzwürfeln, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton), Kasein und Kunstharz auf Novopanplatte. 100 x 110 cm

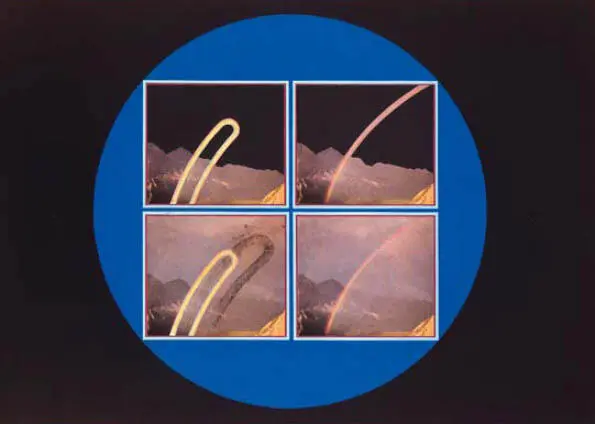

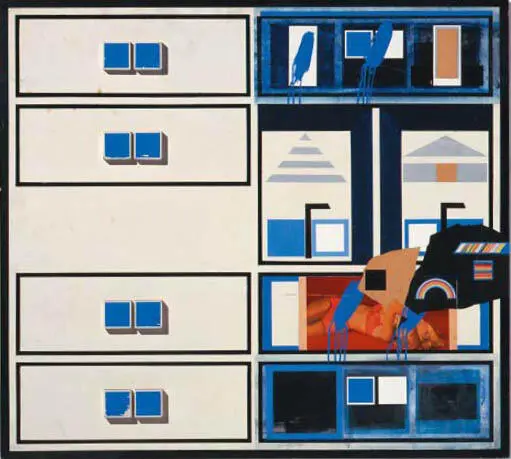

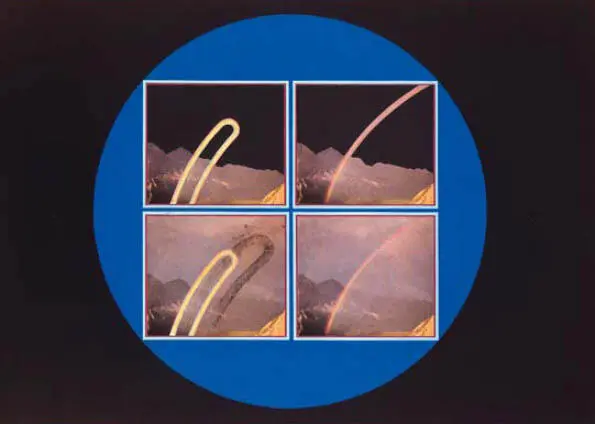

„Wettermal“. 1965. Linker Teil des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) und Farbstift auf Karton. 70 x 100 cm

„Regenbogen in Trauer (Trauerbogen)“. 1965. Mittelstück des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenanomalien (Farbstift auf Karton) und Farbstift auf Karton. 70 x 100 cm

„Rückkehr“. 1965. Rechter Teil des „Regenbogentriptychons“. Collage mit Buntpapier, Regenbogenelementen (Farbstift auf Karton) und Farbstiften auf Karton. 70 x 100 cm

Blickt man aus dem Abstand von fast einem halben Jahrhundert auf das künstlerische Leben Wiens, so fällt vor allem auf, dass man auf Wien blickt. Drei Gruppierungen haben sich gehalten, und alle tragen sie die Herkunftsbezeichnung im Namen. Die Hartnäckigkeit, mit der die Wiener Gruppe, der Wiener Aktionismus und die Wiener Schule des Phantastischen Realismus auf ihre Provenienz verweisen und in der Wahrnehmung auch verwiesen sind, mag sich von Präzedenzfällen her erklären, die es in der Wiener Moderne gab. Speziell die von Egon Wellesz bereits 1912 auf den Begriff gebrachte Wiener Schule der Neutöner, also der Musiker um Arnold Schönberg, und der in den Zwanzigern und Dreißigern operierende Wiener Kreis der analytischen Philosophen hatten Vorarbeit geleistet in Sachen Avanciertheit und Avantgarde. Und auch die Missverständnisse, die mit Innovationen stets einherzugehen pflegen, hatten sie schon gekannt. Wien war Prädikat und Bürde in einem. Der Kunsteleve, so lässt sich vorwegnehmen, hat von allen drei Gruppierungen der Jahre um 1960 gelernt. Auf die – von Kritiker Johann Muschik so genannten – Phantastischen Realisten lässt sich ein gewisses Faible für die Feinmalerei zurückführen, für eine handwerkliche Sorgfalt und Gediegenheit der Gestaltung, bei der stets ein kontrollierender Geist waltet. Die Aktionisten haben mit Attersee die Neigung zur obsessiven Beschäftigung gemein, die sich vor allem auf zweierlei Essenzialitäten richtet: Nahrung und Sexualität. Die Wiener Gruppe schließlich war das Trainingsfeld schlechthin, sie war das ästhetische Milieu, in das der heranreifende Mensch eintauchte, um als Künstler wieder aufzutauchen. Die Wiener Gruppe hat mir geholfen, weil ihre Mitglieder sehr gebildet waren. Maler sind ja meist dumme Leute, darum war ich bei ihnen selten anzutreffen. Dichter haben mich mehr interessiert, und die waren auch bei der Hand . Vor allem die Freundschaft mit Gerhard Rühm hat dem jungen Mann das Entree verschafft in einen Zirkel, der durchweg zehn Jahre älter war als er. Allein die Übungen in Kleinschreibung, die Attersees Texte speziell der Sechziger durchzieht, sind dem Literatenkreis zu verdanken, wie er der Sprache und ihrer Orthografie so etwas wie ein demokratisches Bewusstsein zu geben suchte, Egalität und kollektive Identität.

Konrad Bayer hat am 3. September 1964, einen Monat vor seinem Selbstmord, im „Times Literary Supplement“ Rückschau gehalten auf die exquisite Runde. Von 1954 bis 1959, sagt er, war „die periode unserer intensivsten zusammenarbeit“. In verschiedenen Konstellationen sind Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm und Wiener als illustres Quintett, im Duo oder Trio und auch allein hervorgetreten, und gerade diesen Wechselgesang haben sie als ihre Unverwechselbarkeit gepflegt – heute würde man sagen: ihr Alleinstellungsmerkmal. „die tatsache“, schreibt Bayer in seinem Artikel, „dass wirkliche gemeinschaftsarbeiten produziert werden konnten, und zwar als teil unseres programms und nicht nur als gelegentliche nebenprodukte: dieses drängen auf anonymität, diese selbstauslöschung des autors zugunsten der zusammenarbeit – eine haltung, die zweifellos auch auf unsere jugend zurückgeführt werden kann – war ein hauptmerkmal unserer gruppe, und ich halte es immer noch für eine der wenigen vorstellbaren begründungen literarischer zusammenarbeit. die wiener gruppe war nicht so sehr ökonomisch motiviert, sie war vielmehr ein labor und ein experimentierfeld“ (zit. n. Weibel 1997, 30). Diese Literatur hat die Zauberformeln der orthodoxen Moderne eingearbeitet: das Kalkül mit dem Zufall und die Aleatorik, wie sie von Dada und Surrealismus kommen, den Hang zum Reduktiven und den Purismus, wie sie die Abstraktion und der Konstruktivismus entwickelten, und überhaupt das Spiel mit dem Vernachlässigten, Ephemeren, gegen den Kanon Gerichteten, das die Avantgarde immer schon betrieb.

H. C. Artmann und Konrad Bayer im Café Hawelka in Wien. 1956. Fotografie von Franz Hubmann

Konrad Bayer, H. C. Artmann, Gerhard Rühm, Friedrich Achleitner und Oswald Wiener (mit dem Rücken zur Kamera) im Café Hawelka in Wien. 1956. Fotografie von Franz Hubmann

Attersee bringt die Differenzen und die Kompetenzen der einzelnen Gruppemitglieder schön auf den Punkt: Artmann war ein Musketier als Sprachtalent, er war der Surrealist der Wiener Gruppe. Der Konkrete war der Rühm. Der Bastler war der Achleitner. Der Wissenschaftler, der sich immer wieder versucht hat, in philosophische und theoretische Projekte hineinzubringen, das war der Ossi Wiener . Auf jeden Fall war die Dialektlyrik die publikumswirksamste der Hervorbringungen der Wiener Gruppe; H. C. Artmann drohte mit seinem Gedichtband „med ana schwoazzn dintn“ (1958) gar zum „volksbarden“ zu werden, wie Gerhard Rühm es pointiert formulierte. Rühms Text „das phänomen der ‚wiener gruppe‘ im wien der fünfziger und sechziger jahre“ ist im Jahr 1967 geschrieben, und er fasst die Geschichte dieses veritablen Phänomens wunderbar zusammen. Einer breiten Würdigung zugänglich ist das Phänomen dank jener voluminösen Publikation, die Peter Weibel, treibende Kraft, Impresario und Kompilator der avantgardistischen Tendenzen in den späteren Sechzigern, für die österreichische Präsentation auf der Biennale di Venezia 1997 der Gruppe gewidmet hat: Der dickleibige Band stellte das Exponat dar, das im Pavillon zu sehen war, gestapelt auf Paletten, zur freien Entnahme, und es war ein Auftritt von eigener künstlerischer Qualität, wie die Beinahe-Folianten von den schwitzenden Besuchern durchs Gelände, auf die Vaporetti und in die Hotels geschleppt wurden.

Читать дальше