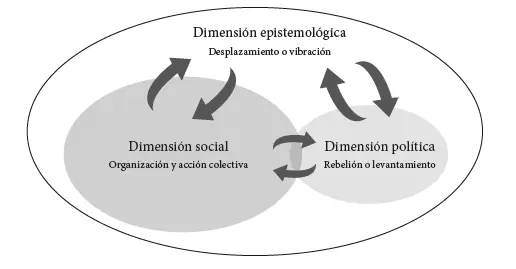

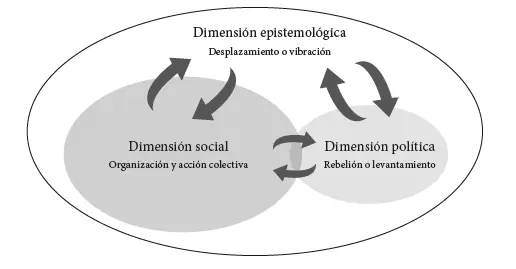

Figura 2.Acepciones, dimensiones y relaciones del movimiento en la investigación

Fuente: Elaboración propia

La dimensión social resulta permeada por la dimensión epistémica y, a su vez, por la dimensión política, pues son las formas colectivas territoriales las que orientan los hallazgos de mis observaciones. La dimensión política aquí asumida expresa rebeldía y resistencia, en oposición a la mercantilización de la vida y del trabajo humano campesino, pero también al trabajo académico, por medio del cual la experiencia de reconocimiento territorial y sus esquemas me han transformado.

El movimiento, como vibración, oscilación y flujo, exigió mi propia experiencia del territorio, identificarme con él, diferenciarme de él y sus habitantes mediante desplazamientos físicos, de aproximación y distancia. Pero también sintonizar mi ser sensible para visibilizar lo invisible, no porque haya un “sentido oculto que haya que descifrar, ni una esencia que constituya su nervadura inteligible” (Foucault, 2012, p. 125), sino porque el conocimiento, más allá de las apariencias y las representaciones, es una actividad compleja que se fundamenta en la lucha, la vida y la esperanza. En tal sentido, el conocimiento resulta incompleto, contingente, abierto y fecundo. De hecho, los análisis y las interpretaciones del texto corresponden a las diferentes lecturas del territorio estando en él, inmersa en él, con sus pobladores; pero también desde las relaciones y los vínculos que mantuve desde afuera.

Mi estancia de investigación doctoral, a lo largo de dos semestres en el CES de la Universidad de Coimbra, propició espacios de diálogo e intercambio de experiencias que contribuyeron de manera significativa a la elaboración de mi tesis y, posteriormente, de esta obra. Conocer las epistemologías del sur amplió mi concepción del mundo y mis horizontes, me permitió reconocer, comprender y explicar con mayor claridad distintas formas de sentipensar en diferentes territorios.

En Portugal me sentí tan lejos como cerca del territorio afronortecaucano, añorándolo y a la vez disfrutando de un entorno que me recibió de manera generosa; no percibía los despojos cotidianos, ni las violencias de mi país. 5La distancia y la proximidad expresadas aquí bajo el concepto de extrañeza (Krotz, 2002, p. 57) suponen una contradicción perceptible en la añoranza emotiva, afectiva y cognitiva de las manifestaciones sociales y políticas de un territorio, en coexistencia con el disfrute de las manifestaciones de otra realidad.

El contexto portugués me reveló saudades, esos sentimientos profundos que no tienen una traducción a otros idiomas, pero podrían describirse como añoranzas con melancolía. Probablemente, fueron esas añoranzas del valle del río Cauca las que inspiraron mis intervenciones en eventos sobre estudios territoriales a nivel nacional y europeo, así como en las actividades académicas propias de una estancia de investigación. De regreso a la conflictiva y violenta realidad colombiana, las iniciativas de lucha de los colectivos sociales nortecaucanos se hicieron más cercanas en la concreción nacional y la escritura de este texto fue emergiendo con más sentido y fuerza.

El extrañamiento, entonces, resultó ser otro motor para la valoración y comprensión de la realidad afronortecaucana, en proximidad y distancia con la ciudad de Cali, con Bogotá, que es mi sede permanente, con Coimbra y con el contexto ibérico. Las similitudes, diferencias y afinidades encontradas favorecieron la comprensión de las realidades sociales heterogéneas en las que estuve inmersa. De esta manera, pude interpretar los actos humanos individuales y colectivos como formas culturales, tradiciones heredadas, mestizadas e inventadas, como universos simbólicos procesuales.

En lo concerniente a la organización social, en el sentido de aproximarme a colectivos afronortecaucanos, la experiencia del encuentro con los líderes de la UOAFROC, la Asociación Casa del Niño (ACCN), la Corporación Colombia Joven (CCJ) y de la Fundación Villa Rica me permitió entender la realidad nortecaucana en otra vibración: la frecuencia, las formas de conocimiento asociadas con sus formas de lucha, sus propios valores, sus maneras de agenciar el territorio y el sentido de la vida. Los conocimientos propios toman relevancia en esta obra, en la medida en que tanto los sujetos sociales como sus testimonios tienen estatus científico.

Existe el riesgo de que el sentido comunitario y los vínculos establecidos entre los afronortecaucanos sean entendidos como formas precarias, atrasadas o primitivas de producción y desarrollo; por ello, intento destacar una forma de vida. En tal sentido, las declaraciones y opiniones de los actores sociales del territorio representan lo que aún falta visibilizar para lograr una comprensión de lo que allí acontece. Son ellos, con sus voces y aportes científicos, filosóficos, sociales y humanos, los que proporcionan saberes que amplían las fronteras del conocimiento en tanto se emancipan de la dominación, actualizan sus repertorios de lucha y crean tradiciones.

En la dimensión política, el reconocimiento a los sujetos sociales en los encuentros, las charlas, los recorridos y el tiempo compartido en las fincas da cuenta de un posicionamiento que no es neutro. En este texto con acento político, la autodeterminación y el conocimiento independiente de los sujetos sociales se ponen en diálogo con autores reconocidos. El movimiento se entiende aquí como levantamiento o rebelión, con lo que procuro salir de los parámetros establecidos hacia un marco epistemológico más amplio, orientado a la emancipación social de los afronortecaucanos.

Otro de los grandes desafíos asumidos al escribir este libro consiste en desburocratizar los procesos de validación y reconocimiento de los saberes de las culturas locales, a través de formas dialógicas de construcción con el otro. Así mismo, cuestionar el sentido de la reproducción del pasado sobre estándares historiográficos internacionales, desmitificar las sociedades del espectáculo y de las formas diplomáticas en que la sociedad se representa a sí misma e, incluso, rechazar la degradación del arte como mercancía.

Es innegable el carácter autobiográfico de este trabajo, pues en efecto me he transformado de distintas formas, a partir de la comprensión de otras epistemologías que conllevan a mi propia emancipación ante los discursos proclamados como absolutos y dominantes de las ciencias sociales de tradición norte y eurocéntrica. El proceso ha sido fascinante, porque he puesto en cuestionamiento muchos de los presupuestos académicos, políticos, sociales y de clase adquiridos desde mi infancia.

Mis sospechas e intuiciones han encontrado formas epistemológicas dónde anidar, al sur. Desde ese lugar propongo hacer avances en el conocimiento a partir de lo invisible, contemplando con mayor detalle lo visible, para desnaturalizarlo problematizarlo y para identificar y valorar alternativas distintas fundadas en la cotidianidad de las comunidades afronortecaucanas, con quienes hemos construido vínculos y transformaciones íntimas y profundas en muchas dimensiones.

La esperanza aprendida en la convivencia con los pobladores del norte del Cauca se ha convertido en inspiración. La indignación y la rabia presentes durante muchos momentos se transformaron en impulso para, desde mi espacio, denunciar la injusticia y la exclusión a la que se ven sometidos los actores sociales en su territorio. La invisibilización de la explotación humana y de la naturaleza es el pan de cada día en la escala más amplia de la producción de caña de azúcar, en el que “[ha participado] de su carácter feudalesco y señorial” (Ortiz, 1983, p. 55), en relaciones asimétricas de poder y dominación perpetuados en el norte del Cauca desde la época colonial.

Читать дальше