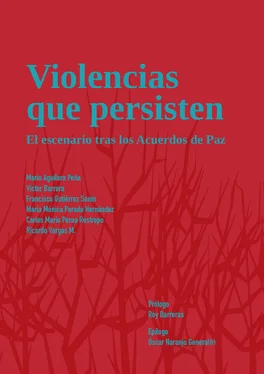

Mario Aguilera ilustra la otra cara de las actuales estructuras armadas. Después de repasar los rasgos de las disidencias de la primera paz parcial con la insurgencia (1989-1991), se concentra en los rasgos de los disidentes o rearmados de las FARC luego de la firma de la segunda paz parcial (2016). En su concepto, existen tres tipos de disidencias: las que reúnen “indicios políticos notorios” —articuladas bajo el mando de Gentil Duarte y las que se podrían articular alrededor de Iván Márquez—; las que muestran “indicios políticos débiles”, que podrían mutar: bien en sumarse a un proyecto político amplio similar a las antiguas FARC o bien bandolerizarse en la obtención de beneficios económicos; y “las organizaciones criminales” interesadas nada más en la apropiación de recursos procedentes de las economías ilícitas.

La diferencia entre uno y otro de los tres tipos se complementa con el examen de los perfiles de los comandantes, sus análisis frente al Acuerdo de Paz y los motivos del rearme, los lazos sociales y familiares con las zonas en las que operan, los elementos de memoria con los que se identifican y los diseños tácticos y estratégicos que guían sus acciones. Está en marcha un proceso silencioso de reconfiguración, dice Mario Aguilera, que bien podría constituirse en una amenaza a mediano plazo.

Y ¿la paz?

Queda esbozado el nuevo ciclo violento en que deriva el país tras la firma del Acuerdo de La Habana. Un narcotráfico en expansión tanto en el país como en los mercados globales, el abrevadero de donde se extrae buena parte de los descomunales montos de dinero que demanda la financiación de los nuevos actores violentos. Una ciudad con violencias y criminalidades históricas, escenario de actores que implantan dominaciones territoriales en los centros y las periferias de varias ciudades. Tanto el campo como la ciudad incuban contextos propensos a la reproducción de las violencias. Le sirven de testimonio elocuente los actores puestos aquí en consideración: los líderes sociales brutalmente aniquilados, los sucesores del paramilitarismo afianzados y en expansión, y las disidencias de diversos cortes en crecimiento y recomposición política.

En todos los casos, a fin de avanzar en la construcción de una paz que por fin impida el incesante reciclamiento del conflicto, se hace imprescindible revisar las miradas y las estrategias con las que se están intentando exorcizar esas violencias que persisten. Sobre el narcotráfico, propone Ricardo Vargas, es necesario sofocar la mirada que ha impuesto la guerra como modelo hegemónico de tratamiento del problema —la mirada de Estados Unidos—, tanto como revisitar la larga y sinuosa historia ya acumulada con los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Respecto a la ciudad, plantea Carlos Mario Perea, es preciso otorgar toda atención a la singularidad de sus violencias reivindicando el derecho de la ciudad a la paz. Un país libre de violencias, dotado de mecanismos que impidan la aparición de nuevos ciclos, provendrá de la combinatoria de la paz en el campo con la paz en la ciudad.

Impedir la continuidad del asesinato de líderes y lideresas, y aplicar justicia sobre los cientos asesinados, demanda una comprensión distinta de las motivaciones y los actores que están detrás de las ejecuciones, argumentan Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada. Más allá de las vagas referencias a fuerzas oscuras, es posible identificar regiones particulares y actores específicos comprometidos en terciar la solución de los conflictos hacia la satisfacción de sus intereses.

Otro tanto vale para las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Según Víctor Barrera, la enorme cantidad de términos acuñados para describirlos —de neoparamilitares a saboteadores armados— pone al descubierto la precaria comprensión de las dinámicas que sobrevinieron con las muchas dificultades de la reincorporación civil del paramilitarismo.

Sobre las disidencias, igual hay que ir más allá de la mirada criminalizante en que se pretende encasillarlas; de modo distinto, expone con suficiencia Mario Aguilera en el capítulo final, sobre la explotación de economías ilícitas —en mucho, el narcotráfico—, se haya en curso una potente corriente repolitizadora de la confrontación armada. Frente a los dos casos, de sucesores y de disidencias, tan solo una adecuada comprensión de las fuerzas y los contextos en juego hará posible el diseño de estrategias de paz capaces de confrontar el espectro de actores que compone este último ciclo violento.

La paz no deja de estar en entredicho. Este libro le hace la apuesta política a no bajar la guardia en su búsqueda y construcción. Lo hace poniendo a disposición de los lectores un saber sobre los actores que componen la más reciente trama de violencia, una trama siempre cargada de dolor y muerte.

5 de septiembre de 2019

Prólogo

Cuando profesores amigos tuvieron a bien encargarme la elaboración de un prólogo para este nuevo trabajo del IEPRI, pensé que se trataría de un paréntesis académico en medio de los avatares diarios de la tarea legislativa y territorial. No hubo tal paréntesis, todo lo contrario, la lectura de estos trabajos se convirtió en un estímulo oportunísimo para alimentar y afianzar nuestras convicciones en defensa de esta paz posible y esquiva. Por esa razón y por la utilidad de este análisis multifacético, debo agradecer vivamente y recomendar con énfasis la consulta de este trabajo absolutamente útil en momentos en que se debate en Colombia si la paz construida a lo largo de seis años de conversaciones y diseñada para ser estable y duradera se hará trizas o sobrevivirá a los embates cotidianos, sistemáticos, organizados e ideologizados de actores del conflicto que, entronizados en el poder, trabajan juiciosamente en la demolición de los cimientos de la paz para volver a construir en Colombia su narrativa de “guerra justa”, la perspectiva eterna y funcional de la dialéctica “amigo-enemigo” y la consolidación de poderes hegemónicos que, revestidos de ideología, defienden poderosos intereses económicos y se rebelan contra la verdad para cubrir con sus impunidades las acciones violentas que en círculos históricos viciosos les han permitido acumular sus poderes nacionales y territoriales.

Debo confesar que escribo estas líneas con la precariedad de visión del soldado a quien desde la trinchera le piden que en medio del fuego cruzado analice las circunstancias del conflicto. Los días de este prólogo son los mismos en que el nuevo gobierno de Colombia —en estricto cumplimiento del propósito anunciado por el partido de gobierno de “hacer trizas la paz”— congeló los diálogos con la insurgencia del ELN en momentos en que teníamos listo un protocolo de cese el fuego bilateral. Luego abandonó ese proceso, permitiendo que las tensiones internas en esa guerrilla se decantaran por las facciones y expresiones más violentas y, a renglón seguido, la emprendió contra el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, con lo cual debilitó una a una las instituciones que construimos como bases estructurales del postconflicto, poniendo al frente de entidades como el Centro de Memoria Histórica, la Agencia de Desarrollo Rural y la propia oficina del Alto Comisionado para la Paz a personas claramente hostiles al proceso. Incluso, transformó el lenguaje, cambiando las palabras e inaugurando una versión criolla de la neolengua orwelliana en la que la paz se llamó “legalidad”; el posconflicto, “consolidación”, y los desplazados, “migrantes internos”.

La mayor embestida del Gobierno contra la paz ha sido el ataque sistemático a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la presentación de las llamadas “objeciones presidenciales”, el desconocimiento de los fallos de las Cortes y la generación de un clima de inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas con el objetivo perverso de estimular las disidencias, reincidencias y “emergencias”, como bien las caracteriza Mario Aguilera en este texto.

Читать дальше