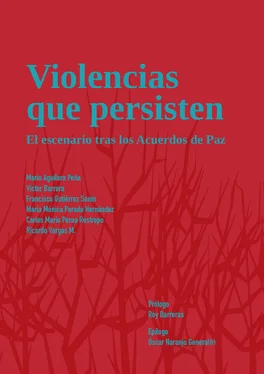

El asesinato de líderes sociales no es nuevo, señalan los autores. Fueron blanco reiterado de la guerra en razón de la asociación de las organizaciones sociales con la amenaza de la izquierda, la tenaza entre terratenientes y paramilitares a fin de sortear los conflictos por la tierra y el respaldo del Estado a las coaliciones contrainsurgentes, tantas veces traducidas en despojo.

Se trata de todo menos de casos aislados asociados a situaciones familiares —el embeleco de “los líos de faldas”—, como tampoco de la acción de fuerzas oscuras animadas por intereses particulares. En los casos en los que se ha logrado establecer la identidad del perpetrador, más de la mitad de los asesinatos han sido cometidos por grupos sucesores del paramilitarismo.

Ese rostro le pone motivos a un fenómeno que ya cobra la magnitud de desastre humanitario. Se inserta en la lucha feroz por los territorios dejados “sin dueño” por la reinserción de las FARC, en la proliferación de los diversos sucesores del paramilitarismo y en las violencias contra los actores empeñados en volver realidad las transformaciones que acompañan el proceso de paz.

Segundo nudo: economías ilícitas y control territorial

El texto completo, en sus cinco artículos, está atravesado por la realidad de “enclaves” donde actores ilegales disputan al Estado el control territorial. Es una realidad tanto en campos como en ciudades. Carlos Mario Perea muestra la existencia de estructuras que ejercen dominaciones territoriales violentas sobre las periferias y los centros urbanos. Las modalidades de la dominación varían de modo sustancial de una ciudad a otra —el autor habla de tres formas—, pero, en todo caso, armando un orden que garantiza la apropiación de rentas ilícitas y la regulación de la convivencia en las vecindades de las barriadas.

Ricardo Vargas indica que el principal reto del Estado es recuperar el control de los territorios cocaleros, de unos años hacia acá en expansión: la espiral se inicia en 2013 y remata cinco años después con la astronómica suma de 208.000 hectáreas dedicadas a su siembra. Dicho incremento no está asociado de manera simple a la suspensión de las fumigaciones; se conecta más bien a la expansión global por la que atraviesa el negocio mundial de la cocaína. El intento de control estatal de esos territorios tiene larga historia —lo testimonia la trayectoria de los programas de desarrollo alternativo—, limitados en tanto se prioriza la reducción de cultivos en sí misma sin que medien soluciones de fondo frente a una estructura agraria excluyente y un campesinado empobrecido.

A propósito del Acuerdo de La Habana, señala Ricardo Vargas, se repite una historia ya probada pero no tenida en cuenta: el tema del narcotráfico vuelve y se construye como una política de resultados de corto plazo —atender por algún tiempo los ingresos de los campesinos—, sin que se generen condiciones de sostenibilidad en las regiones afectadas por el problema. Además, una política de seguridad para esas regiones y sus líderes sociales ha de ser acompañada del afianzamiento de una institucionalidad básica y del fomento de oportunidades reales de inclusión social.

La pugnacidad por el control territorial en algunas zonas constituye un factor de explicación del asesinato de líderes sociales. Como dicen Francisco Gutiérrez y Mónica Parada, la “paz caliente” reconvierte los actores territoriales sobre sus experiencias bélicas anteriores, pero tras la búsqueda de adaptaciones que les permitan navegar los cambios introducidos por el Acuerdo de Paz y el retiro de la insurgencia armada. Haciendo uso de sus antiguos lazos sociales y políticos, el asesinato de líderes forma parte de una tentativa de regulación y control de la vida de las localidades donde operan.

Víctor Barrera y Mario Aguilera abordan este mismo nudo, esta vez desde el ángulo de los actuales actores armados. Para Víctor Barrera, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo son un fenómeno nuevo, no una mera prolongación del paramilitarismo que terminó tras su negociación con el gobierno de Uribe. De allí el calificativo de “sucesoras”.

Las organizaciones actuales se prolongan en los territorios donde operaron sus antecesores, en parte del personal que las compone y en la tendencia a moldear órdenes sociales —aunque lo hagan en contextos más restringidos—. Empero, carecen de tres características esenciales que imprimieron su fisonomía al paramilitarismo clásico: la vocación contrainsurgente, los nexos orgánicos con el Estado y los vínculos profundos con las élites regionales. De modo distinto, hoy día enfrentan una recia confrontación con el Estado, derivando en las demandas de mercado como lógica de sus modos de operación.

Mario Aguilera, por su parte, recuerda que fueron las guerrillas las que primero impulsaron la configuración de órdenes sociales en zonas de retaguardia. Ciertamente, el intento de moldear órdenes sociales es una tendencia de los aparatos armados —incluyendo los delincuenciales—, con variación en sus alcances y en sus niveles de violencia. La diferencia del orden guerrillero estriba en su tendencia a instituir órdenes con trazos alternativos que desafían la institucionalidad; órdenes que respaldan la organización y la protesta local, que amparan ocupaciones de tierra o impulsan la protección del medio ambiente.

Las actuales estructuras disidentes, en particular aquellas que se reclaman herederas del ideario de las FARC, aspiran a instaurar un orden más allá del control de las economías ilícitas. En efecto, se han dado a la tarea de robustecer las diversas variables de gobierno y control en sus zonas de influjo, tratando de restablecer los rasgos alternativos que tuvieron los órdenes sociales de las antiguas guerrillas. En Putumayo, muestra Mario Aguilera, las juntas de acción comunal comienzan a ser presionadas por las disidencias de Gentil Duarte, a fin de que incluyan normas que protejan el medio ambiente; en Casanare, la disidencia del Frente 28 anunció juicios y castigos para los políticos corruptos; en el Guaviare, el Frente Primero, a la par que vuelve a regular la pesca y la caza, activa las “guardias campesinas” para proteger los líderes y ejercer la denuncia contra agresiones provenientes de agentes del Estado; en Caquetá, el Comando Conjunto Manuel Marulanda amenazó a las autoridades de Puerto Rico por el cobro del servicio de alumbrado público en zonas rurales. El proyecto de revivir la guerrilla tiene una consistencia preocupante, concluye Mario Aguilera.

Tercer nudo: ambigüedad entre criminalidad y política

La definición del perfil de los actores armados —¿criminales o políticos?— es, sin duda, una de las grandes preocupaciones del libro. Entender su naturaleza es crucial en el propósito de descifrar el contenido de las violencias que persisten. Esto ayuda a entender sus relaciones con el conflicto violento y el Acuerdo de Paz, así como sus comportamientos y la dirección en que los ponen en marcha.

Víctor Barrera y Mario Aguilera se adentran con profundidad en el nudo ciego. En el primer caso, los sucesores del paramilitarismo no pueden concebirse como un fenómeno meramente criminal desprovisto de contenido político, argumenta Víctor Barrera. Son, sin duda, estructuras criminales, se orientan con mayor decisión a la lógica de los mercados ilegales y de la acumulación de rentas, pero también sostienen actuaciones políticas, en la medida en que persisten en mantener un control territorial e imponer algún orden social. Su decisiva participación en el asesinato de líderes sociales lo revela.

Por supuesto, no todas las estructuras funcionan de la misma manera. Víctor Barrera identifica tres modelos organizativos: franquicia, parroquialización y expansión híbrida. El más sobresaliente es el último, encarnado en el Clan del Golfo: han logrado una gran cohesión, capacidad militar y adaptación territorial, expandiéndose mediante la contratación de servicios en el mercado criminal. En la actualidad tienen presencia en 225 municipios, donde demuestran su fuerza mediante paros armados y el choque con fuerzas enemigas, como el ELN. Pese a que muestran algún antagonismo con el Estado, no abandonan los nexos con las élites locales, y aunque ejercen violencia contra civiles, también intervienen en la regulación de conflictos comunitarios.

Читать дальше