¿“Epelos” o “pelusos”?

III. Disidentes y rearmados de la segunda paz parcial: ¿reconfiguración como rebeldes o como bandas delincuenciales?

Panorama y señales de articulación de las disidencias potencialmente políticas

Perfil de los líderes y discursos disidentes

Mi terruño, la familia y las necesidades de mi gente

Sobrevivir en medio de bandas criminales y carteles internacionales de la droga

Conclusiones

Referencias

Epílogo

General (r) Óscar Naranjo

Economías de guerra en escenarios de posacuerdos: drogas en Colombia y los desafíos de la paz liberal

La ciudad: diez tesis sobre su criminalidad y violencia

El asesinato de los líderes sociales. Presente y perspectivas: un análisis desde los líderes rurales

Paramilitares o no. Esa es la cuestión

Disidencias: ¿Rebeldes obstinados?, ¿exguerrilleros narcotraficantes? o ¿guerrillas ambiguas?

Autores

Presentación

El viernes 24 noviembre de 2016 se suscribió el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin duda, ese acto de clausura encarna un punto de inflexión en la atormentada historia guerrera de Colombia. Más de una razón marca la ruptura. El Acuerdo protocoliza el desarme del ejército insurgente más poderoso de la historia del conflicto armado y abre paso a su agrupamiento en torno a las banderas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No se trata simplemente de un proceso más de paz: el tránsito de las FARC hacia la política cierra un ciclo de desactivación de la guerra iniciado algo más de una década atrás, cuando los grupos paramilitares negociaron con el gobierno de Álvaro Uribe su desarme y reincorporación.

Sin embargo, casi tres años después de la firma del Acuerdo de La Habana, el panorama no es nada halagüeño. La implementación de los acuerdos de paz ha tenido múltiples inconvenientes: existe un sistemático asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros, los cultivos de coca aumentaron de manera significativa, persiste la actividad del ELN, se expanden las estructuras disidentes de las FARC, la criminalidad urbana aumenta y subsisten estructuras criminales fortalecidas por sus articulaciones con los carteles internacionales de la droga. Es, sin duda, un panorama complejo que plantea la pregunta de si estamos ante un coletazo del conflicto o si, más bien, presenciamos una nueva fase de la confrontación, de menor cobertura regional y con fuertes conexiones con las economías ilícitas, quizás con más visos criminales que políticos.

La preocupación es si dentro del cierre del presente conflicto se está incubando el germen de uno nuevo. ¿Acaso se repite aquella constante histórica del siglo XIX según la cual el cierre de cada guerra civil, mediante la expedición de una nueva carta política, genera una corriente reaccionaria acompañada de renovados alzamientos armados? ¿Vuelve a operar la cadena trágica de un cierre de la violencia partidista que crea las condiciones para que irrumpa la violencia de inspiración marxista, impulsada por los procesos revolucionarios de los años sesenta del siglo XX?

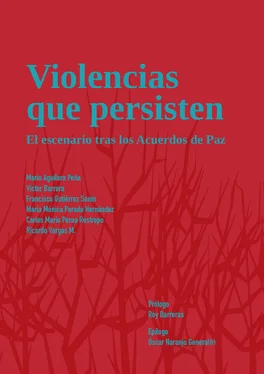

Es el cometido que se traza el presente libro, avizorar lo sucedido en el escenario del conflicto dando cuenta de las principales violencias que se resisten a desaparecer, pese a la tentativa de la paz de La Habana. De allí su título, Violencias que persisten. El escenario tras los acuerdos de paz .

El libro busca ponerse de cara al interrogante más acuciante y perturbador que, hoy por hoy, ronda la conciencia pública del país: ¿por qué no podemos construir la paz?, ¿de qué está nutrido el conflicto violento colombiano que vuelve y se recicla, sin importar las iniciativas de paz que se le interpongan en el camino?

Las violencias y los actores que constituyen ese nuevo ciclo violento —sea porque emergen o sea porque se renuevan— constituyen el objeto de estas páginas, en todos los casos mirados en conexión con su trayectoria histórica. Se los considera siguiendo un trayecto en dos momentos. En primer lugar, los contextos que hacen posible el reciclaje de las violencias: el narcotráfico, a cargo de Ricardo Vargas, y la ciudad, por Carlos Mario Perea. En segundo término, los actores y sus víctimas: los líderes sociales, escrito por Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada; las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, por Víctor Barrera, y las disidencias, por Mario Aguilera.

Al libro lo preside un prólogo del senador Roy Barreras y lo cierra un epílogo del General (r) Óscar Naranjo. En los dos casos se trata de personalidades que cumplieron un papel destacado en las negociaciones de paz: el primero, exnegociador plenipotenciario en las negociaciones con las FARC y el ELN y actual copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República; el segundo, exvicepresidente de Colombia y exnegociador plenipotenciario del gobierno colombiano en las negociaciones con las FARC.

El lector tiene entre sus manos un libro colectivo. No obstante, lo cruza una serie de nudos comunes: el homicidio y la violencia; el narcotráfico y las dominaciones territoriales que posibilita; el carácter criminal o político de las nuevas expresiones violentas. En lo que viene en esta presentación, se dará cuenta de estos tres nudos ciegos, mostrando las formas como hacen presencia en los contextos y en los actores expuestos en el libro. Tales nudos están en la trama de las violencias que persisten y, por tanto, en el núcleo de nuestra imposibilidad de alcanzar la paz.

Primer nudo: homicidio y violencia

Pese a los notables descensos que haya experimentado el homicidio, su ocurrencia sigue siendo una preocupación. El libro aborda el tema en dos artículos, uno sobre la ciudad y otro acerca del asesinato de líderes.

En torno a la ciudad, Carlos Mario Perea da cuenta de una gran paradoja: en contravía del sentido común —que asocia el homicidio a la guerra en los campos—, la ciudad produce la mayor cantidad de muertes violentas. No es un acontecimiento propio de tiempos recientes, es un rasgo del conflicto nacional a lo largo de los últimos cuarenta años: entre 1980 y 2018, el 58 % de los homicidios fueron producidos en las calles de las ciudades. Sin embargo, de la ciudad no se habla cuando se aborda el conflicto violento: en un país altamente urbanizado, que hace de sus calles el contexto donde se producen las mayores cifras de homicidios y crímenes contra el patrimonio, la ciudad no hace parte de las preocupaciones de la paz.

Carlos Mario Perea recalca que la ciudad tiene sus propias violencias, obedientes a dinámicas de buen grado distintas a las del conflicto armado. En la calle, ciertamente, se ponen en juego formas conflictivas de habitar la ciudad, modalidades propias de criminalidad, aparatos armados que controlan espacios y una violencia que cruza los intercambios de la vida diaria. La prueba de la diferenciación entre violencia de la ciudad y violencia del conflicto armado reside en que la ciudad de hoy sigue siendo un prominente escenario de las violencias que persisten.

Por otra parte, el recrudecido asesinato en los últimos años de líderes sociales, hombres y mujeres, constituye una anomalía, señalan Francisco Gutiérrez y María Mónica Parada: mientras el conjunto de los indicadores de la victimización disminuye de forma sostenida, el asesinato de líderes sube de modo consistente. El fenómeno se verifica en medio de la “paz caliente”, un contexto que propicia al menos tres situaciones: reordenamientos de las estructuras del poder local, lo cual estimula el recurso a la violencia como modo de obstaculizar las demandas de otros actores; el reacomodamiento de los actores violentos, cada uno pugnando por asegurar un control social funcional a sus intereses; y la transformación de los repertorios de violencia, adoptando nuevas modalidades en función de los contextos y los actores que la ejecutan.

Читать дальше