Wenn Autismus als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung und somit als Behinderung definiert wird, schließt dies eine Heilung aus. Versteht man unter Heilung »Symptomfreiheit« bzw. die Reduktion von Beeinträchtigungen bei Menschen mit Autismus, die unter den Auswirkungen ihrer Entwicklungsstörung leiden, fände sich hier möglicherweise eine sinnvolle »Umdeutung« des Begriffes »Heilung«. In diesem Sinne sind auch einige Fördermethoden zu verstehen, die später vorgestellt werden (

Kap. 4.1

).

Viele erwachsene Menschen mit Autismus berichten, dass ihnen ein Leben im Alter besser gelänge, da sie mehr Möglichkeiten im Umgang mit spezifischen Herausforderungen gefunden hätten. Durch bestimmte Therapie- und Fördermethoden können Menschen mit Autismus ja eben auch mehr oder weniger unauffällig werden in Bezug auf die Auswirkungen ihrer besonderen Wahrnehmung (

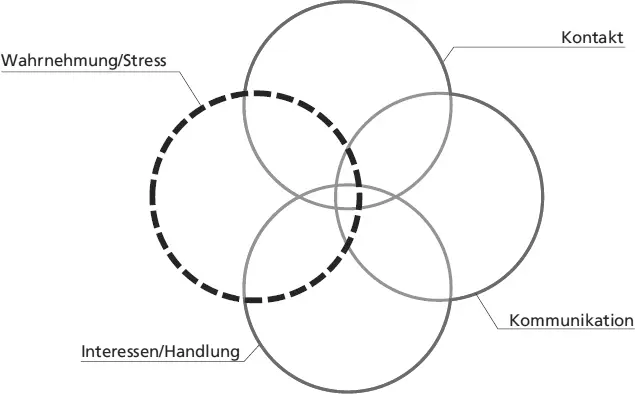

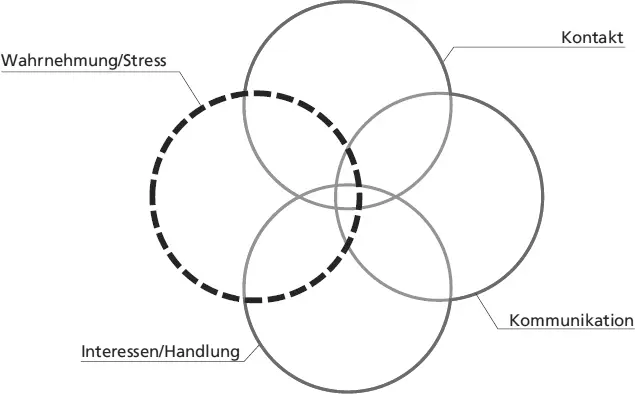

Kap. 2.1 2 Was bewirkt Autismus? 2.1 Was bewirkt Autismus bei den Betroffenen? »Was ist das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können?« »Überraschungen« (Frau mit Autismus) Die diagnostischen Kriterien legen fest, wann eine Autismus-Störung vorliegt. Wie der DSM-5 von einem Autismus-Spektrum zu sprechen, macht allerdings schon deutlich, dass sich auf diesem Spektrum sehr diverse Menschen finden lassen, die ganz unterschiedliche »Besonderheiten« mit sich bringen. Aufgrund ihrer hohen Intelligenz und der im Laufe des Lebens wachsenden Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, sind Menschen mit dem »Asperger-Syndrom«, vor allem im Bereich der sprachlichen Entwicklung, durchaus lern- und anpassungsfähig (Vogeley, 2016). Sie wissen um ihre Besonderheiten und sind oftmals zu bewundernswerten Leistungen in der Lage. Menschen mit »Frühkindlichem Autismus« verfügen hingegen in der Regel nicht über entsprechende Fähigkeiten. Ihre Entwicklung verläuft anders – vor allem in Bezug auf das selbstbestimmte Erlernen von Bewältigungsstrategien für den Umgang mit Herausforderungen. Wie »schwer« die entsprechenden Menschen beeinträchtigt sind, muss je nach Blickwinkel unterschiedlich beantwortet werden. Zu berücksichtigen bei der Beurteilung des Schweregrades sind auch die vorherrschenden Vorstellungen darüber, welchen Einfluss die Diagnose auf das weitere Leben hat. Wird dieser als gering eingeschätzt, wird eine Person vermutlich angeben, dass sie »leicht betroffen« ist. Geht die Diagnosestellung mit erheblichen (einschränkenden) Auswirkungen einher – z. B. Schwierigkeiten beim Finden einer Anstellung oder Bedarf an intensiver Unterstützung aus dem Umfeld – könnte dies die Einschätzung »schwer betroffen« zur Folge haben Allein anhand der Frage nach dem Vorliegen einer »geistiger Behinderung« oder einer »normalen bis überdurchschnittlichen Intelligenz« lässt sich die Einschätzung bezüglich der »Schwere« der Beeinträchtigung durch die Diagnose Autismus also nicht treffen ( Abb. 2.1 ). Abb. 2.1: Grundbereiche Autismus plus Wahrnehmung/Stress

). Grundsätzlich geht es also darum, mit dem Autismus zu denken und zu handeln und nicht gegen den Autismus.

Selbsthilfe, positive Sicht auf Autismus und »Umkehrung des Betrachter-Blickes«

Viele der weniger eingeschränkten Menschen mit Autismus organisieren sich seit vielen Jahren in verschiedenen Selbsthilfegruppen und steuern ihren Teil zu den Diskussionen bei (

Abb. 1.1 Abb. 1.1: Grundbereiche der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung nach DSM-5 Abb. 1.2: Das autistische Spektrum in Anlehnung an die Childhood Autism Rating Scale (CARS)

). Für viele von ihnen ist es ein zentrales Anliegen, Autismus nicht mehr nur als Störung anzusehen, sondern als eine andere und durchaus besondere Art der Wahrnehmung und des Seins zu begreifen. Sie kehren die Perspektive um und sprechen von Menschen ohne Autismus als sog. »Neurotypische« (NT).

2 Was bewirkt Autismus?

2.1 Was bewirkt Autismus bei den Betroffenen?

»Was ist das Schlimmste, was Sie sich vorstellen können?« »Überraschungen« (Frau mit Autismus)

Die diagnostischen Kriterien legen fest, wann eine Autismus-Störung vorliegt. Wie der DSM-5 von einem Autismus-Spektrum zu sprechen, macht allerdings schon deutlich, dass sich auf diesem Spektrum sehr diverse Menschen finden lassen, die ganz unterschiedliche »Besonderheiten« mit sich bringen.

Aufgrund ihrer hohen Intelligenz und der im Laufe des Lebens wachsenden Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen, sind Menschen mit dem »Asperger-Syndrom«, vor allem im Bereich der sprachlichen Entwicklung, durchaus lern- und anpassungsfähig (Vogeley, 2016). Sie wissen um ihre Besonderheiten und sind oftmals zu bewundernswerten Leistungen in der Lage. Menschen mit »Frühkindlichem Autismus« verfügen hingegen in der Regel nicht über entsprechende Fähigkeiten. Ihre Entwicklung verläuft anders – vor allem in Bezug auf das selbstbestimmte Erlernen von Bewältigungsstrategien für den Umgang mit Herausforderungen.

Wie »schwer« die entsprechenden Menschen beeinträchtigt sind, muss je nach Blickwinkel unterschiedlich beantwortet werden.

Zu berücksichtigen bei der Beurteilung des Schweregrades sind auch die vorherrschenden Vorstellungen darüber, welchen Einfluss die Diagnose auf das weitere Leben hat. Wird dieser als gering eingeschätzt, wird eine Person vermutlich angeben, dass sie »leicht betroffen« ist. Geht die Diagnosestellung mit erheblichen (einschränkenden) Auswirkungen einher – z. B. Schwierigkeiten beim Finden einer Anstellung oder Bedarf an intensiver Unterstützung aus dem Umfeld – könnte dies die Einschätzung »schwer betroffen« zur Folge haben

Allein anhand der Frage nach dem Vorliegen einer »geistiger Behinderung« oder einer »normalen bis überdurchschnittlichen Intelligenz« lässt sich die Einschätzung bezüglich der »Schwere« der Beeinträchtigung durch die Diagnose Autismus also nicht treffen (

Abb. 2.1 Abb. 2.1: Grundbereiche Autismus plus Wahrnehmung/Stress

).

Abb. 2.1: Grundbereiche Autismus plus Wahrnehmung/Stress

Der Impuls zu einer diagnostischen Abklärung kann erfahrungsgemäß unterschiedliche Gründe haben. Eltern von Kindern mit Verdacht auf Autismus entscheiden sich oftmals zu diesem Schritt, weil sie entsprechende Hinweise aus ihrem Umfeld bekommen haben, sie selber Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes beobachten oder weil sie einen Antrag auf Unterstützung stellen wollen und die diagnostische Abklärung hierfür Grundlage ist. Meist schwingt die Hoffnung auf Antworten mit – Antworten auf Fragen zu den spezifischen Herausforderungen in ihrem Alltag.

Auch bei erwachsenen Menschen, die bei sich selbst eine Autismus-Diagnose vermuten, ist die Hoffnung auf Einsicht und Klärung eigener Problemstellungen oftmals ausschlaggebend für die Abklärung. Einige lehnen eine diagnostische Abklärung aber auch bewusst ab, z. B. aus Sorge vor etwaigen Nachteilen, die ihnen daraus entstehen könnten oder aber, weil sie keine Einschränkungen im Alltag erleben bzw. keine Unterstützung wünschen.

Читать дальше