Una vez expuestas algunas características de nuestra sociedad, es vital pensar que, en todo caso, el futuro es un asunto que debe ser pensado. No solamente en términos de la supervivencia biológica de nuestra especie, sino fundamentalmente alrededor de las transformaciones políticas que, como sociedad, nos hemos de proponer. Es un llamado a revisar reflexivamente esos asuntos en que la aceleración, la urgencia, la flexibilidad y la instantaneidad no nos permiten el sosiego para hacerlo; la conocida frase de la cultura popular “Vísteme despacio que tengo prisa” —que es recordada por Innerarity en su libro— cobra aquí especial vitalidad: es necesario pensar en aquello que nos acontece, de forma serena. La ruta está en pensar en aquello que hacemos como humanos, es decir, sobre nuestras actuaciones, esas que pueden calificarse como buenas o malas, morales o inmorales.

Es claro que la insistente desconfianza frente a lo que puede suceder en el futuro —incluso el futuro próximo— parece que lleva a fiarse más en la ciencia como aquel saber que garantiza la supervivencia nuestra en el planeta. Las ciencias de la salud, por ejemplo, nos han mostrado que podemos tener una vida más duradera, y la técnica, que esa vida puede ser más confortable. Por ello, ante la continua aceleración, la confianza en lo humano, en los valores, en eso que la sociedad local y mundial ha construido históricamente como bueno, ya no es tan creíble; parece que no es bueno fiarnos de lo humano; la confianza parece residir fundamentalmente en los métodos de la ciencia. Esta —la ciencia— vaticina un mejor futuro, una mejor calidad de vida, más confort, mayor desarrollo, y sin embargo, “nuestros intentos por asegurar el control de la sociedad mediante procedimientos científicos cumplen una función de prótesis” (Innerarity, 2009, p. 69), ya que no se piensa en lo fundamental: las actuaciones humanas para un mejor convivir, que será el tema obligado de la ética, la moral, la axiología y la política.

PRACTICAR: ENTRE LA ÉTICA Y LA MORAL

En líneas anteriores examinamos, brevemente, algunas características de nuestra sociedad actual. También vimos cómo la reflexión sobre el futuro es precaria, en términos individuales y colectivos. Parecería entonces que no hay salida; que el desdén por el futuro es la nota característica que nos define actualmente. No obstante, sí hay rutas, salidas posibles, las cuales deben pensarse, de manera privilegiada desde lo que hacemos de forma concreta, es decir, desde nuestros actos. En ese sentido, debemos decir, en primer lugar, que aquello que se ha aprendido a hacer puede ser cambiado, pero implica una opción individual y también grupal; la actuación es la vía para ello. En segundo lugar, debe recordarse que es importante teorizar, pero finalmente hay que actuar; así se transforman las realidades. Desde luego que hay que reflexionar y teorizar, pero es en el momento en que el individuo decide hacer algo y lo lleva a cabo cuando se concretiza la acción.

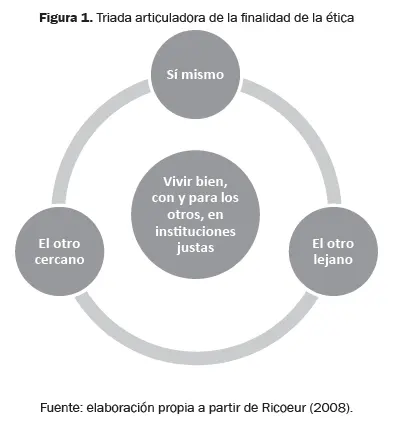

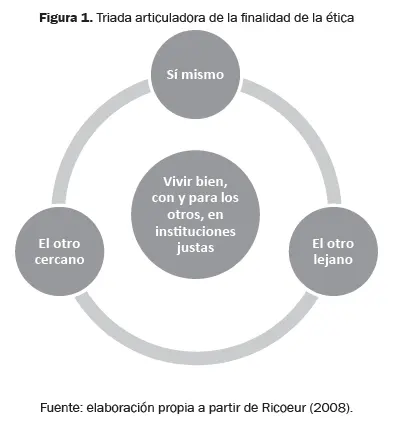

En este tejido argumentativo, debe mencionarse que somos humanos porque podemos reflexionar sobre lo que hacemos y nos permitimos —por medio de las actuaciones— transformar aquello que consideramos que no está bien; precisamente en ello consiste la ética, en actuar dirigido por lo que la razón indica, con miras al bien común. Al respecto, el pensador francés Paul Ricoeur dice que la intencionalidad de la ética es la de “[...] vivir bien, con y para los otros, en instituciones justas” (2008, p. 57). Afirma que hay que pensar en uno mismo (símismo) pero también en los otros (cercanos y lejanos); es decir, actuar bien consigo mismo, con el otro cercano y con el otro lejano es la condición necesaria para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en la que se busque la vida buena y la felicidad (figura 1).

La ética, entonces, involucra pensar también en el otro cercano —con quien compartimos e interactuamos de manera directa— pero también en el otro que está lejos, ya sea en la distancia o en el tiempo. Un otro cercano o lejano puede ser aquel que, marginado de la sociedad, sufre los horrores de la guerra, el desempleo o la pobreza; pero también lo es ese que aún no ha nacido, aquel que pertenece a las generaciones futuras, y aun cuando parezca controversial, un otro es la naturaleza, la cual en todo caso es un sistema de vida que debe ser respetado, no por su productividad, sino por su pertenencia a la vida misma. A pesar de estos otros, ha de asumirse el encuentro con el sí mismo como punto de partida, en el instante que pueden reconocerse las responsabilidades personales que trascienden en lo colectivo. La trasformación empieza por uno mismo y luego —solo entonces— se impacta a los demás. De ahí que es importante para la ética pensar aquello que hacemos —sobre todo en lo que deberíamos hacer— guiados por un fin último; a eso lo llamamos telos (Té\oq). Por ello, las acciones humanas han de tender a un telos (fin último), en el que las sociedades buscan su realización.

Ahora bien, ¿cuál sería la diferencia entre ética y moral? Escudriñemos brevemente algunos lineamientos. Históricamente, se han asumido diferencias conceptuales y se ha dicho insistentemente —desde diversas tradiciones de pensamiento— que la reflexión ética está marcada por el pensar las problemáticas humanas desde el horizonte teórico y que la moral se inscribe en las actuaciones concretas de los individuos en el marco de los contextos socioculturales. Así, entonces, lo que vemos en términos de acciones de los individuos es de carácter moral y lo que sustenta tales acontecimientos es de carácter ético. Cuestionable o no, la ética tiene que ver con vivir bien buscando la felicidad. Ya en un trabajo anterior —recordando a Aristóteles— lo decíamos: la ética reflexiona “sobre los actos humanos, en cuanto la búsqueda del bien (ÚYadóv, agathón) y sobre la aspiración a la felicidad (cúdaiyovía, eudaimonía)” (Barragán, 2009, p. 139). Significa entonces que se debe pensar sobre lo que hacemos indagando las consecuencias de nuestros actos para buscar el bien que, como lo dice Aristóteles, es “aquello hacia lo que todas las cosas tienden” (Ét. Nic., I 1, 1094a1). Si esto es cierto, entonces la línea que distingue la ética de la moral es casi imperceptible y solo se puede hacer una distinción conceptual con miras a comprender uno u otro campo del conocimiento. Por ello, Ricoeur (2008) ha dicho que en el fondo existen éticas anteriores y éticas posteriores, las cuales no se pueden dividir de forma definitiva y aparecen en todo momento en el actuar humano, mediadas siempre por las normas.

Ahora bien, más allá de si hablamos de ética, moral, éticas anteriores o posteriores, lo que resulta claro es que se debe reflexionar sobre los actos humanos, su finalidad y lo bueno o malo en ellos. Precisamente, Aristóteles llama la atención alrededor de hacer las cosas de manera reflexiva y nos presenta el concepto de praxis (npaQq), que es ir más allá de unas simples acciones técnicas, tejne (Téxvn). Eso —continúa el autor— se hace por medio de la sabiduría práctica, donde la prudencia (wpóvqoiq, phronesis) permite actuar con intencionalidades buscando el bien; él mismo define la phronesis como “un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre” (Ét. Nic., VI 5, 1140b1). Hacer las cosas con prudencia es hacerlas de manera práctica (praxis), con un horizonte motivado por la búsqueda del bien.

Con todo lo anterior, podemos decir que en la actualidad vivir bien y felizmente es un asunto que debe ser retomado, de cara al presente y al futuro. Diferentes autores y doctrinas han hecho sus propuestas intentando buscar la mejor manera de convivir. Hoy, para pensar el futuro y la convivencia planetaria, es importante reflexionar sobre los derechos humanos y la ciudadanía, conceptos que nos dan un marco global sobre cómo hemos de actuar. En este contexto, el desarrollo de prácticas morales o, mejor, de una percepción moral de la sociedad, resulta vital y no se circunscribe solamente a estudiar teóricamente cómo se debe actuar o a profundizar sobre lo que consideramos bueno o malo de las actuaciones de los otros, a la manera como se pretenden estudiar los fenómenos científicos: “el sentido moral no es primordialmente cuestión de cálculo, de ahí que haya que superar el prevalente individualismo metodológico en el análisis y el diseño de soluciones de las cuestiones sociales, políticas, económicas e institucionales. No es suficiente confiar en los mecanismos de racionalización social, como están instituidos” (Conill, 2006, p. 282).

Читать дальше