Christian Signol

Der reiche Klang

des einfachen Lebens

Aus dem Französischen

von Corinna Tramm

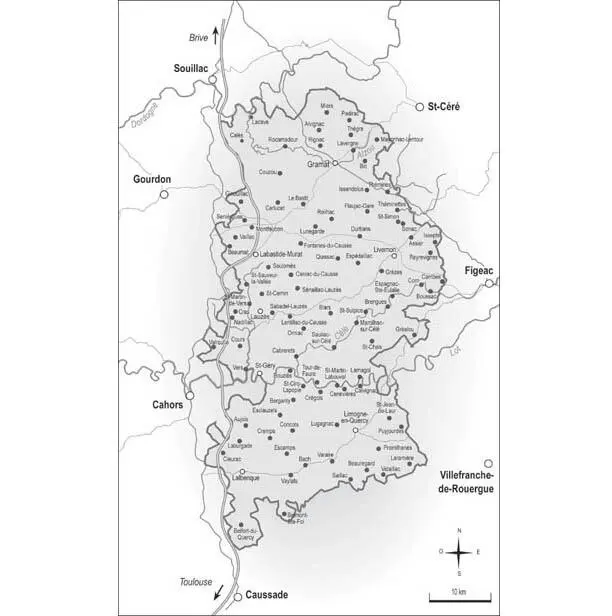

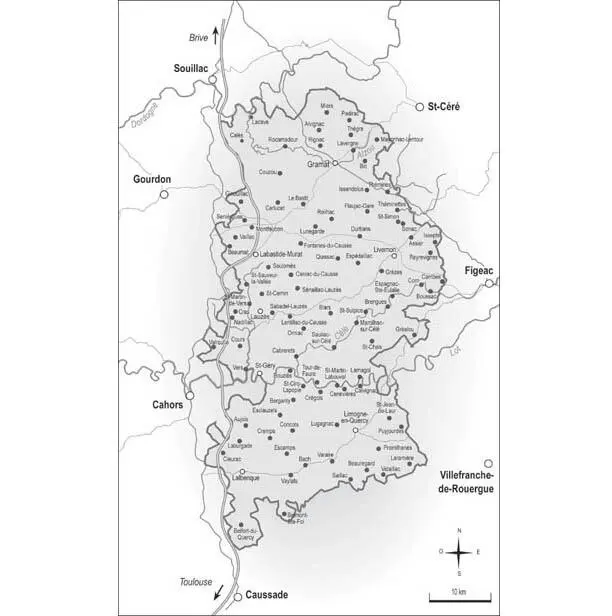

Das Gebiet der Causses du Quercy – heute ein Nationalpark

All denjenigen gewidmet, die wie Marie die Zeit der Waschplätze und der Johannifeuer noch erlebt haben.

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Man hat mich inmitten einer Schafherde gefunden, schlafend, dort oben, an einem Sonntag, am Fuße eines Wacholderstrauches. Es war im Herbst des Jahres 1901. Oft habe ich mich gefragt, wer mich da wohl hingelegt hatte, auf ein Bett aus weißem Moos, umgeben von wilden Beeren, und nie habe ich den genauen Tag meiner Geburt erfahren. Ein Blatt Papier war zwischen die Wolldecke und meine Haut geschoben, auf welches jemand geschrieben hatte: »Sie heißt Marie.« Deshalb wurde ich lange Zeit auch »die Schafmarie« genannt: »Marie des Brebis«.

Derjenige, der mich entdeckte, hieß Johannes. Er war der Hirte von Maslafon, einem kleinen Weiler, verloren im Eichenwald, dort hinten auf den Hügeln, drei Meilen entfernt von Rocamadour. Die Weide – la grèze, ein Landstück mit Büschen und Stoppelgras – lag mindestens eine Meile vom Weiler entfernt, dort ließ er seine Herde weiden. Auch kam er nur alle zwei bis drei Tage in den Ort zurück, um sich Proviant zu besorgen. Er behielt mich bei sich und ernährte mich mit Schafmilch. Ich habe nie erfahren, warum er das tat.

Es stimmt, er war ein wenig sonderlich, der Johannes: Er sprach zum Mond, in der Nacht. Vielleicht brauchte er auch Gesellschaft und die seines Hundes genügte ihm nicht. Auf jeden Fall hat er mich zum Schafstall gebracht, mitten zwischen die Schafe. Bei uns auf der wasserarmen Hochebene, den Causses de Quercy, sagt man zu den Schafen »brebis«, und nicht »moutons«. Ich finde, es klingt viel schöner, auch heute noch, nach achtzig Jahren, während mein Leben sich dem Ende nähert und ich ein wenig Sonne in mich aufnehme, hier auf meiner Bank, und den ewigen Schlaf erwarte, aus dem man nur in den Armen Gottes erwacht. Was den Schlaf angeht: Nie habe ich so gut geschlafen wie auf dem Stroh im Schafstall, umgeben vom warmen Geruch der Tiere. Zweifellos deswegen, weil ich genau dort meine ersten Nächte verbrachte, bewacht von Johannes und seinem schwarzen Hund mit den weißen Pfoten.

Es war ein wenig so, als wäre ich noch im Bauch derjenigen, die mich ausgesetzt hatte. Nie habe ich es ihr nachgetragen, der guten Frau; nie habe ich in meinem ganzen Leben jemandem Schlechtes gewünscht. So bin ich eben. Von mir sagte man: »Marie ist eine gute Seele.« Und es ist wohl wahr. Vielleicht, weil ich trotz allem glücklich gewesen bin in jenen ersten Tagen meines Lebens, in denen Johannes mich immerzu auf dem Rücken trug, in einem um seine Schultern gebundenen Sack, so wie ich es heute oft sehe, bei Frauen wie bei Männern ... Als er dann zum Bauernhof zurückkam, sagte ihm der Bauer: »Die Kleine gehört ins Waisenhaus. Man darf sie nicht einfach so behalten.«

»Ich behalte sie.«

»Wenn du sie bei dir behältst, bist du entlassen.«

»Gut, dann gehe ich«, sagte Johannes.

Am nächsten Tag zogen wir los, er, ich und sein Hund. Aber nicht weit weg.

Er war ein Mensch, zu dem man Vertrauen hatte, von allen geschätzt, ein guter Hirte, der die Causses in- und auswendig kannte: die Stellen, wo der Blitz einschlug, die seltenen Wasserquellen, die Pflanzen, mit denen die Tiere behandelt werden konnten. Er war groß und stark, bärtig und hatte schwarze Augen, so schwarz wie Brunnenwasser, aber seine Stimme war ruhig und sanft. Er war schon alt, vielleicht in den Siebzigern, dennoch rüstig und selbstsicher. Er sprach wenig. Er liebte unser Hochland, so wie ich es mein Leben lang geliebt habe: die Schluchten, die Hochebenen, die typischen Weiden, die Wiesen mit den wilden Kaninchen und die Hügelketten, die den blauen Himmel zu berühren schienen. Er stellte in den Schluchten Fallen für die Rebhühner und die Hasen auf, die er dann über dem Feuer eines Steinofens röstete, um ab und zu auch etwas anderes als Käse und Brot zu essen. Nachts redete er oft mit dem Mond, kniend, mit ausgebreiteten Armen, wie ein Gekreuzigter: »Mond, Mond, Väterchen Mond, gib mir Mondwasser und segne mich!« Oh Gott, was für eine Angst hat er mir damit eingeflößt. Es war mir, als wenn uns von dort oben große Augen betrachteten und jemand käme, um uns zu holen. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, und als ich älter wurde, habe ich begriffen, dass es seine eigenen, von ihm erfundenen Gebete waren.

Eines Abends trafen wir bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Hof »Mas del Pech« ein, er liegt auf dem Gipfel eines Hügels, ungefähr einen Kilometer von Fontanes-du-Causse entfernt. Johannes kannte den Besitzer, einen gewissen Monsieur Bonneval, bei dem er einst als Knecht gearbeitet hatte.

»Was hast du da bei dir?«, fragte ihn der Mann.

»Meine Tochter.«

»Du hast eine Tochter?«

»Sie heißt Marie«, sagte Johannes, »niemand kann sie mir wegnehmen.«

Die Frau von Monsieur Bonneval kam dazu und drückte und herzte mich. Sie hieß Augustine und liebte Kinder über alles, konnte aber selbst keine bekommen. Da der Winter Einzug hielt, gab es nicht viel Arbeit, vor allem nicht für einen Hirten.

»Schlaft heute Nacht hier, morgen sehen wir weiter«, sagte ihr Mann, er hieß Alexis.

Am nächsten Tag haben sie lange und viel mit Johannes geredet, um von ihm zu erfahren, wer meine Mutter sei. Ihm genügte es, dass er mein Vater war, und wenn man ihn als Hirten wollte, musste man mich ebenso nehmen. Augustine konnte ihren Mann schließlich überzeugen – für sie war ich ein Geschenk des Himmels. Also blieben wir bei ihnen, und sie waren meine erste richtige Familie. Heute bedaure ich es, dass ich sie so früh verloren habe. Mein Gott, wie lange ist das alles her!

Von Mas del Pech aus, das auf einem steinigen und von Wacholdersträuchern bedeckten Hügel lag, erblickte man Fontanes, einen hübschen Ort, dessen Häuser sich eng um eine kleine Kirche drängten, an der Straße von Figeac nach Montfaucon. In der Umgebung gab es Zwergeichenwälder, einige Buchweizenfelder, steinige Böden, soweit das Auge reichte, und Südhänge mit runden Steinhütten, Gariottes genannt. Man brachte die Schafe auf die unbewaldeten Flächen, auf die Weiden mit ihrem von der Sonne verbrannten Gras. Auf der Hochebene liefen die Rebhühner auf die Weinberge zu, die einen Wein gaben, der nach Steinen schmeckte, rau auf der Zunge war und der im Munde den Geschmack von Veilchen hinterließ.

Zu dieser Zeit brauchte man wenig zum Leben, hauptsächlich Brotsuppe und Crêpes aus Buchweizenschrot oder – seltener – aus Weizenmehl. Man sparte an allem, außer an Arbeit und Mühe. Für den Fleischbedarf hatte man ein Schwein, das im Januar geschlachtet wurde, ein Lamm aus der Herde und Wild. Alle Häuser waren gedrungen und etwas plump, mit einem Taubenschlag, rotbraunen Dachziegeln und nur wenigen Fenstern. Die Winter waren sehr kalt, im Sommer herrschte große Hitze. Das Wasser holte man aus dem Brunnen, manchmal auch aus einer Zisterne. Mithilfe eines Schöpfgefäßes beförderte man es vom Eimer in ein Waschbecken aus Stein. Im Kamin verbrannte man Eichenholz, das wunderbar nach Moos und Herbstblättern duftete. An Schlechtwettertagen saßen wir entspannt vor dem Kamin, vorn durchglüht, hinten halb erfroren, aber mit dem Kopf voller Träume und verklärten Augen.

Читать дальше