Schadow arbeitete auch plastisch. Er beteiligte sich sogar an einem Wettbewerb und gewann mit der Skulptur «Perseus befreit Andromeda» den zweiten Preis. Schadow: «… das ganze Schauspiel, wozu sich fast alle Einwohner Roms, Vornehme und Geringe, versammelt haben, ist mit viel Pomp begleitet …» Viele «Günstlinge» seien wohl unter den Preisträgern gewesen, umso «schmeichelhafter» war es für Schadow, «dass ihm die Akademie den Preis zuerkannte, da er ihn ohne alle vornehme Beschützer einzig und allein seinem Talente zu verdanken hatte».

Zum ersten Mal wurde ein Preuße von der Römischen Akademie mit dem begehrten Balestrapreis ausgezeichnet. Das sorgte für Furore.

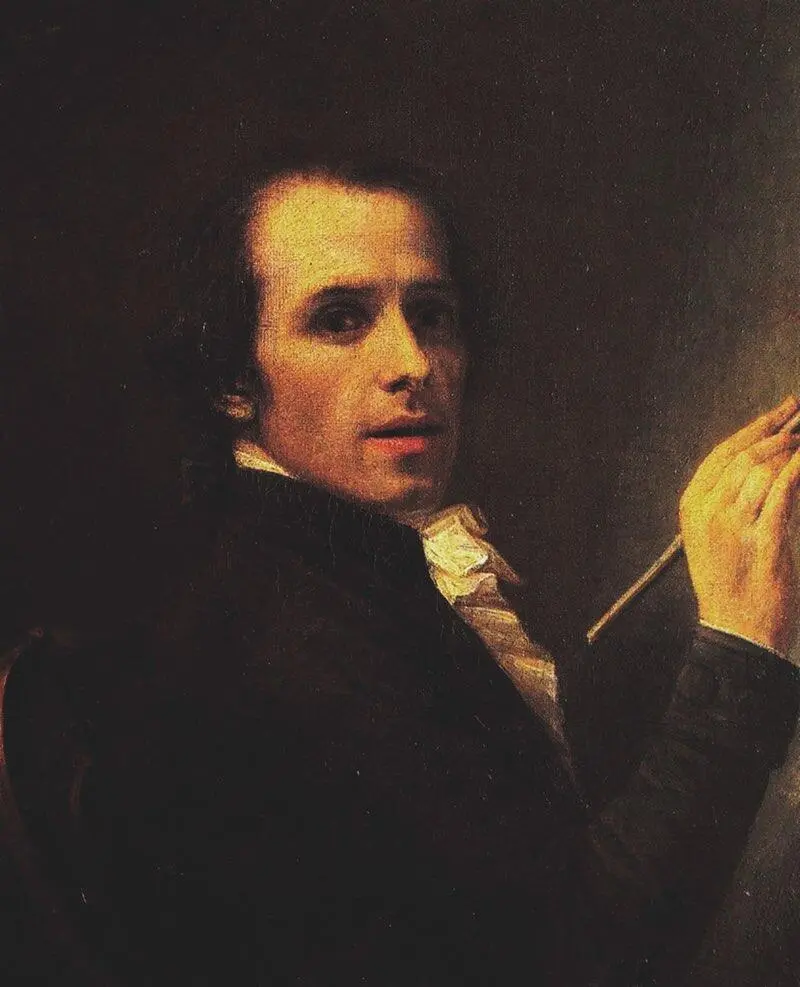

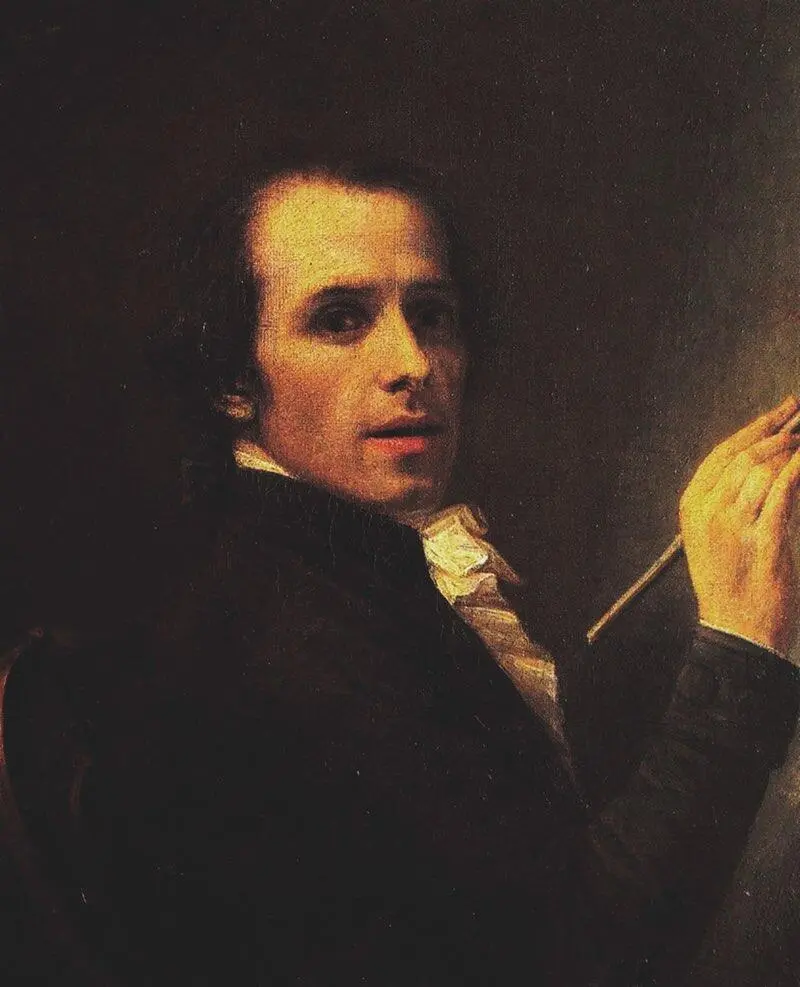

Schadow schloss Bekanntschaft mit Antonio Canova (1757–1822), dem Hauptvertreter des italienischen Klassizismus. «Am engsten verband Canova und Schadow die übereinstimmende Auffassung von der Kunst. Beide fühlten sich der Antike verpflichtet, aber sie waren sich darin einig, dass die Harmonie und Schönheit der Alten nicht durch bloße Nachahmung zu erreichen sei, dabei leide die Lebensfrische und Natürlichkeit.» (Joachim Lindner: «Wo die Götter wohnen» , Berlin 2008)

Antonio Canova, Selbstbildnis, 1792

So arbeitete Schadow in Rom weiter an der menschlichen Vertiefung des Abbildlichen. Einige seiner «römischen Blätter» zeugen davon.

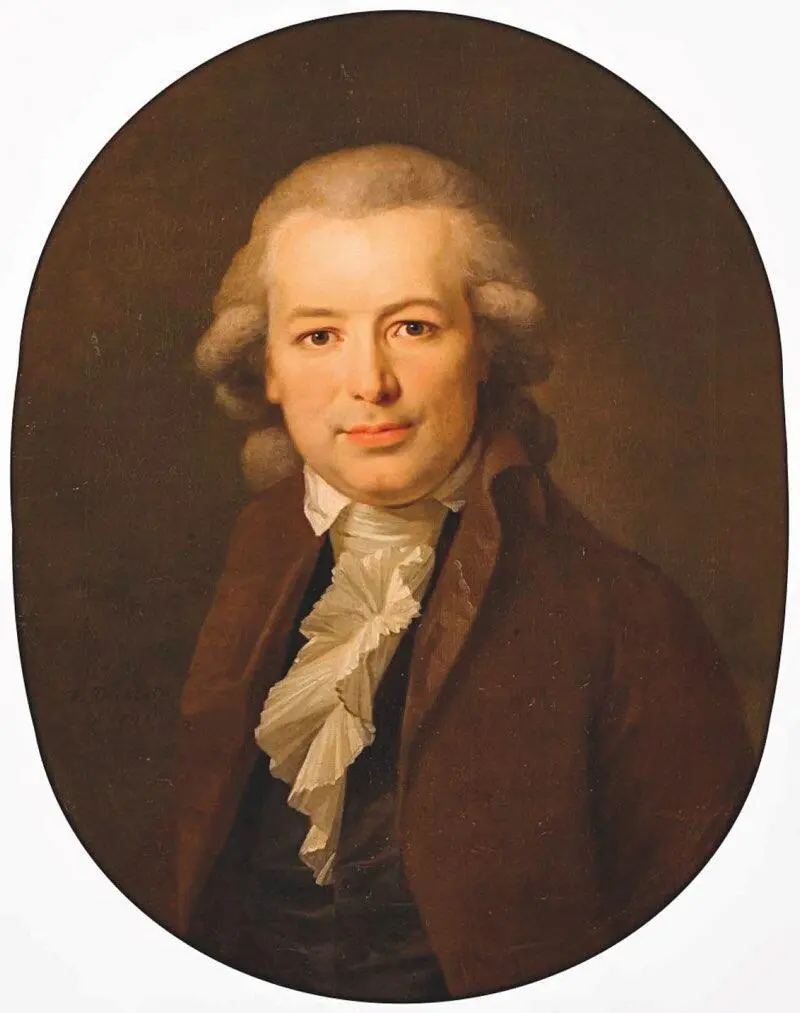

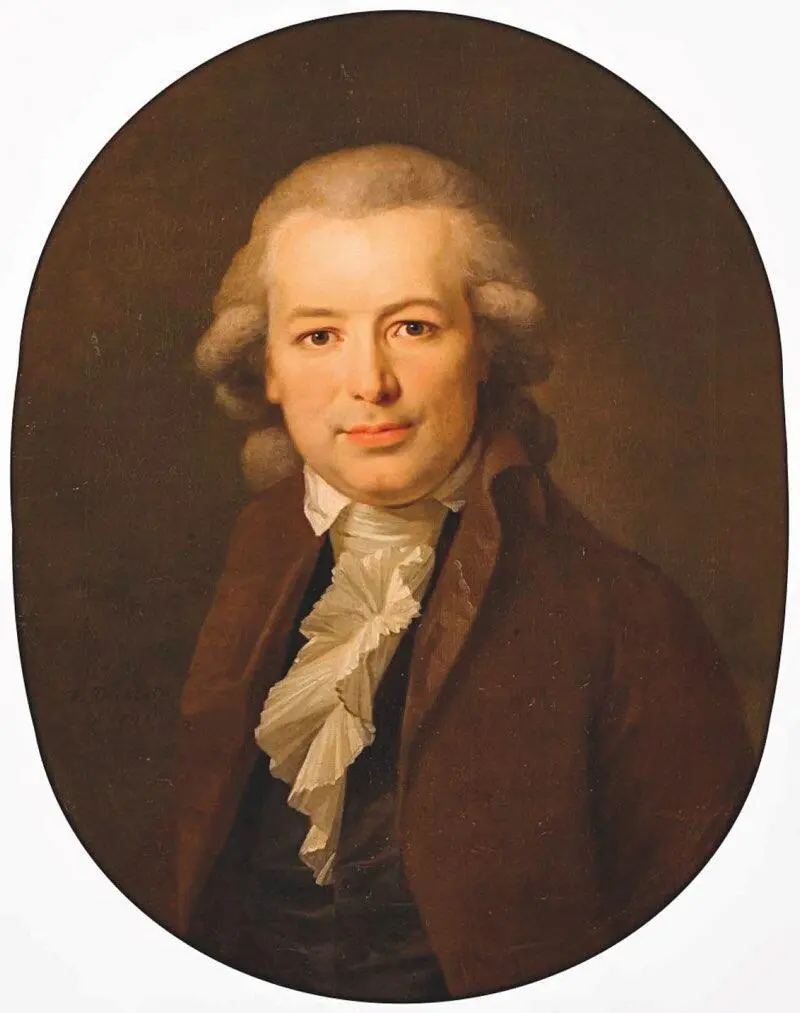

Es gab viel Beifall, aber es gab auch ganz persönliche Kritik. Die durfte sich einer seiner engsten Freunde erlauben: Karl August Böttiger (1760–1835): Der bemängelte in einem Brief beispielsweise Schadows «Künstlerstolz» , der ihm in Rom «viel Achtung» , aber «wenig Liebe» einbrächte.

Kritik von Böttiger konnte Schadow selbstkritisch ertragen, manchmal fühlte er sich aber auch herausgefordert, wenn Böttiger Schadows Kunstwerke analysierte (es gibt eine ganze Reihe überlieferter Kritiken und gegenseitiger Argumente). Andererseits waren die beiden so gut befreundet, dass Schadow so ganz nebenbei auch intime Details aus seiner täglichen Arbeit ausplaudern mochte. Kleine Randnotiz für Böttiger: Da saß ihm beispielsweise ein Prominenter Modell. Dieser

«… machte sich jung, frisé, poudré, cacadou … Alle seine Gesichtsbewegungen Grimasse …» Und das ihm, Schadow, der doch stets um die Darstellung des rein Menschlichen und Ungeschminkten bemüht war.

Karl August Böttiger, Gemälde von Joh. F. August Tischbein, 1795

Karl August Böttiger war Philologe, Archäologe und Schriftsteller, seit 1783 auch Freimaurer, aufgenommen in der Loge «Zum goldenen Apfel» in Dresden. Später wirkte Böttiger in Weimar, wo er sich Goethes Loge «Anna Amalia zu den drei Rosen» anschloss. Die Tatsache, dass sie sich nicht oft treffen konnten, überbrückten Schadow und Böttiger mit einer lebenslangen Korrespondenz. Auch Böttiger zählt sicherlich zu den Wegbegleitern, die Schadow der freimaurerischen Idee nähergebracht haben.

Während Schadows Rom-Aufenthalt starb Friedrich II., der Große, in Berlin (am 17. August 1786). Friedrich Wilhelm II. wurde preußischer König. Schadow konzipierte in Rom ein monumentales Friedrich-Denkmal und schickte die Entwürfe nach Berlin, wo man sie mit viel Interesse studierte. Das führte dazu, dass man darüber nachdachte, den inzwischen renommierten Künstler in die preußische Hauptstadt zurückzuholen.

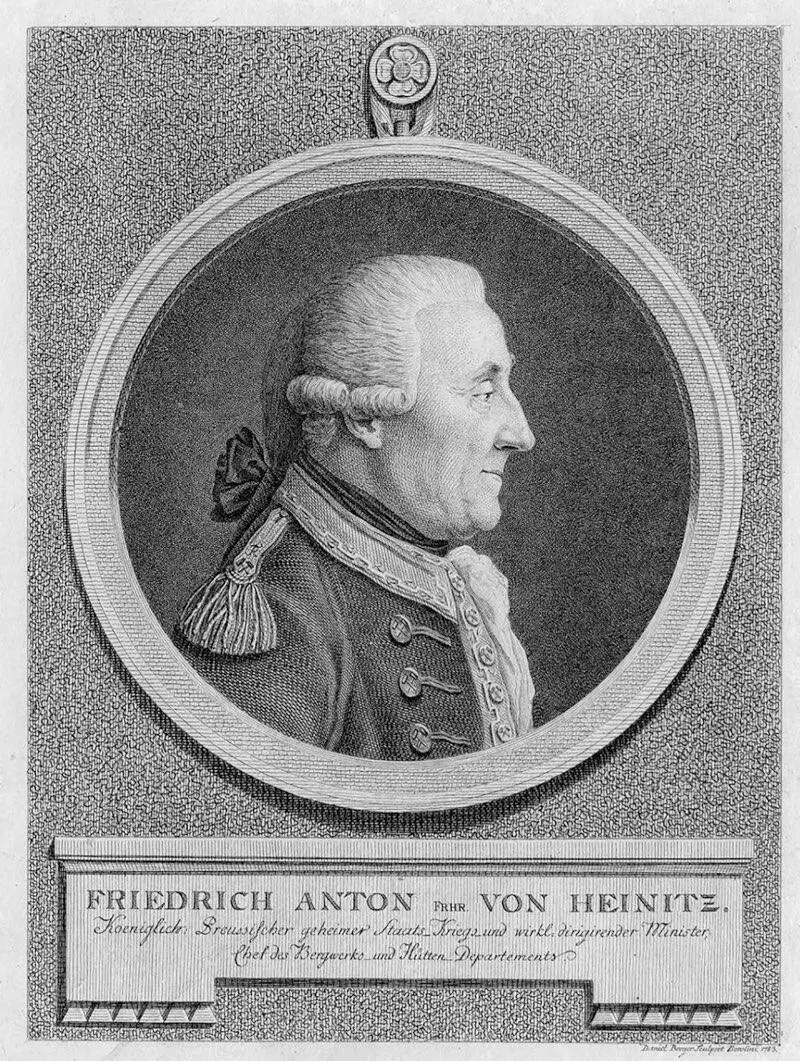

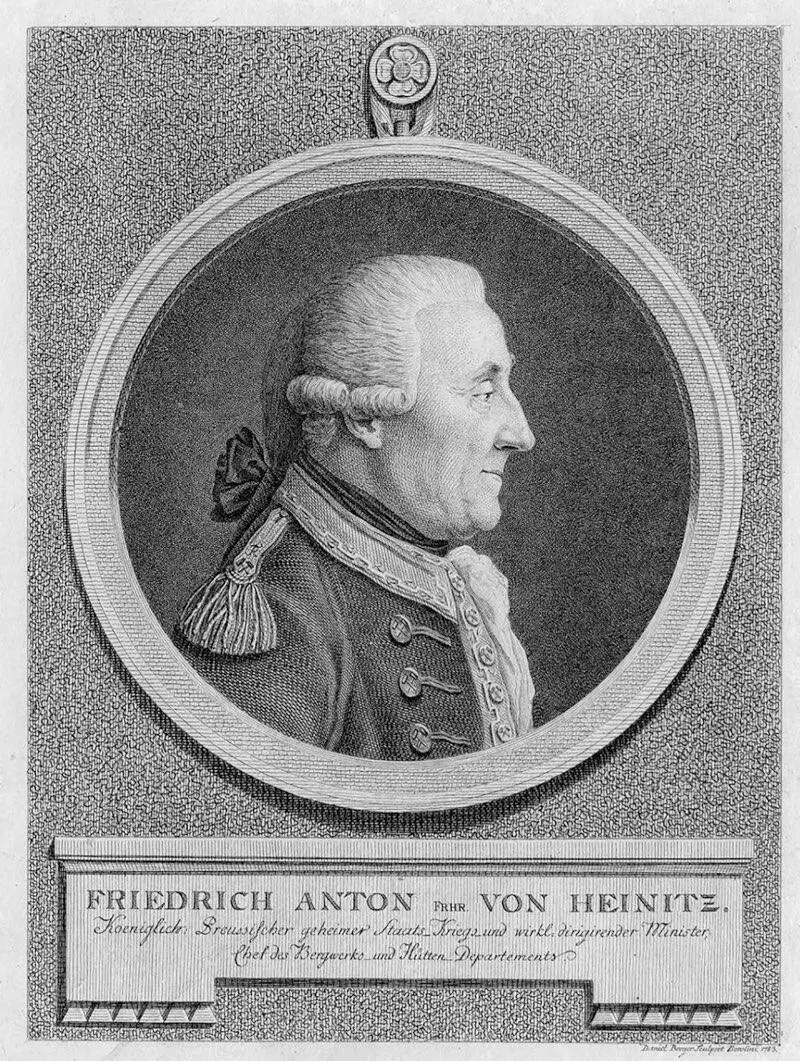

In Berlin hatte es einige Veränderungen der Kulturlandschaft gegeben. Die Führung der Akademie der Künste lag nun erstmals in den Händen eines Deutschen: Christian Bernhard Rode (1725–1797). Reformen waren angesagt. Verantwortlich dafür war Staatsminister Friedrich Anton Freiherr von Heinitz (1725–1802), der die bis dahin dem König unterstellte Hofbildhauerwerkstatt an die Akademie anschloss. Im Zuge dieser Veränderungen begann Heinitz, sich für den jungen Bildhauer Schadow in Rom zu interessieren, der sich bereits mit etlichen Arbeiten einen Namen gemacht hatte. Heinitz unterbreitete Schadow mehrere Vorschläge, wie dieser der Akademie der Künste «nützliche Dienste» leisten könne. Schadow durfte sich auf interessante Perspektiven freuen.

Schadows Förderer Friedrich Anton Frhr. von Heinitz, Radierung von Daniel Berger, 1789

6

… der Künstler, der weniger am Buchstaben hängt, als am Geist …

Charles Lenient

Im Herbst 1787 verließ Schadow mit seiner Familie nach einem zweijährigen Aufenthalt Rom und kehrte nach Berlin zurück. Die wegen der Heirat notwendig gewordene Konversion lastete allerdings «wie ein Alpdruck auf Schadow» (Ulrike Krenzlin: «Johann Gottfried Schadow» , Berlin 1990). Es gelang ihm, dem protestantischen Pfarrer der Marienkirche, Johann Friedrich Zöllner (1753–1804), sein Problem vorzutragen und den Geistlichen zu bitten, die Konversion rückgängig zu machen. Zöllner galt als liberaler aufklärerischer Denker. Nicht von ungefähr: Zöllner war Freimaurer (später sogar Nationalgroßmeister der Großen National-Mutterloge «Zu den drei Weltkugeln») . Und er war ein Liebhaber der Satire, wie Johann Gottfried Schadow. Hier folgt eine seiner bezeichnenden Spötteleien, ein «Fabelchen» , wie er es nannte. Frei nach Kant augenzwinkernd «Was ist Aufklärung?» :

Ein Affe steckt ’ einst einen Hain

von Zedern nachts in Brand,

und freute sich dann ungemein,

als er ’ s so helle fand.

Kommt Brüder, seht, was ich vermag.

Ich, – ich verwandle Nacht in Tag!

Die Brüder kamen groß und klein,

bewunderten den Glanz,

und alle fingen an zu schrein:

Hoch lebe Bruder Hans!

Hans Affe ist des Nachruhms wert,

er hat die Gegend aufgeklärt!

Zöllner und Schadow waren sozusagen Brüder im Geiste. Spottlust und Ironie verband sie. Pastor Zöllner entsprach dem Wunsch Schadows, zum Protestantismus zurückzukehren, und zwischen den beiden entwickelte sich ein herzlich vertrautes Verhältnis.

Johann Friedrich Zöllner, 1797, verschollenes Porträt von Friederike Julie Lisiewska (Abb. aus «Mecklenburgische Monatshefte», 1929)

Der kontaktfreudige Schadow hatte auch Verbindung zu den führenden Architekten seiner Zeit. Zwei davon wurden Taufpaten bei der Geburt seines zweiten Sohnes Wilhelm im Juli 1788: Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff und Carl Gotthard Langhans. Beide Freimaurer.

Erdmannsdorff war Mitglied der Loge «Minerva zu den drei Palmen» in Leipzig und Langhans Mitglied der Loge «Zur Säule» in Breslau. Dritter Pate war der Kurator der Akademie, Staatsminister von Heinitz.

Читать дальше