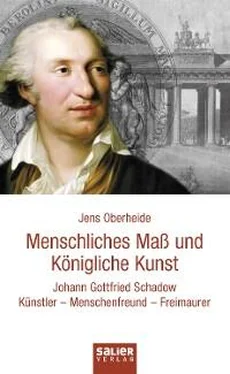

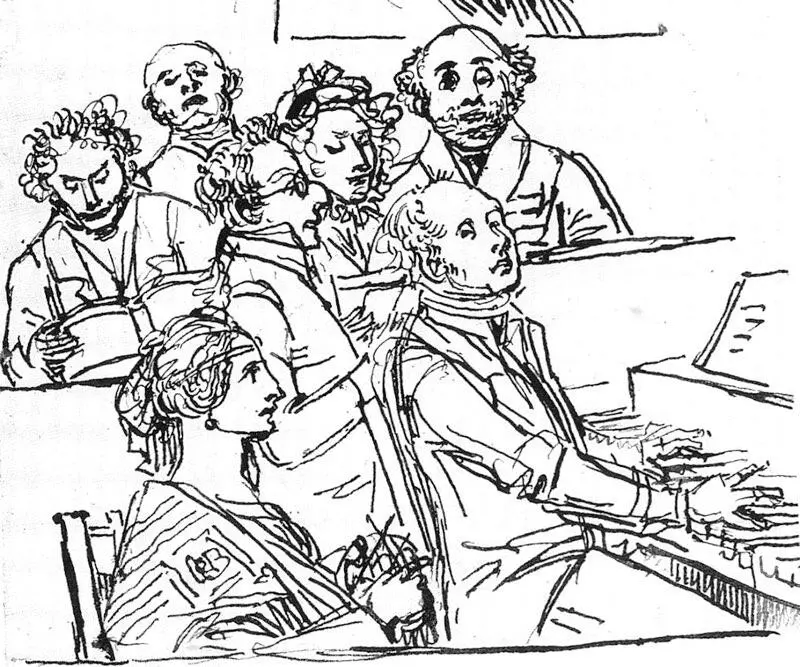

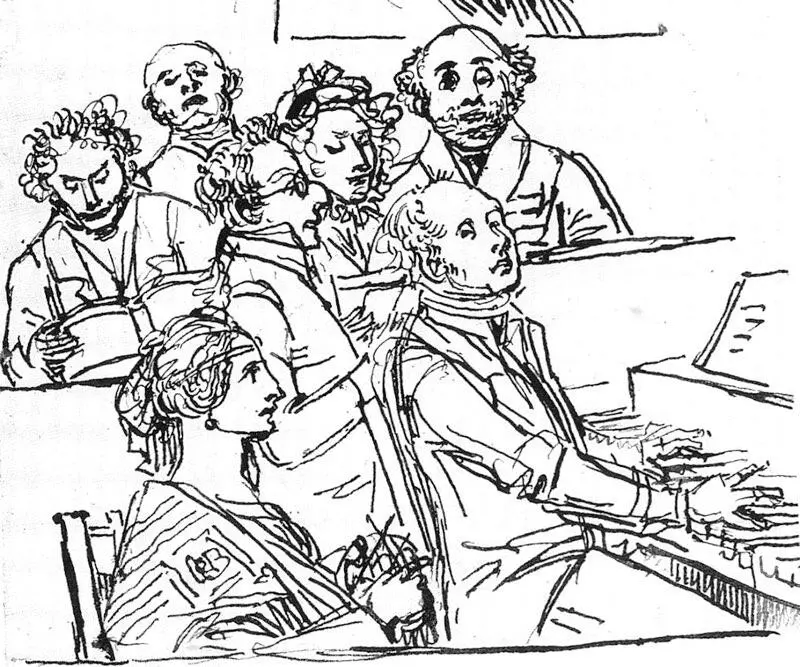

Johann Gottfried Schadow: Salon der Henriette Herz: literarisch, musikalisch, gesellschaftlich, Federzeichnung um 1800

Wilhelm von Humboldt an Henriette Herz: « Weil der Zweck der Loge Beglückung durch Liebe ist» und diese im «Verhältnis mit dem Grade moralischer Vollkommenheit … steht, so ist moralische Bildung das, wonach jeder Verbündete am eifrigsten strebt …» (in einem Brief vom 11. November 1787).

Die Teilnehmer gaben sich gewisse Rituale, die sich bei jedem Treffen wiederholten. So kreiste beispielsweise ein Zirkel, über den man im Sinne von Bezugspunkten und Gedankenkreisen nachdachte, und es gab ein Symbol für den Zirkelschlag: Einen Kreis mit einem Mittelpunkt, eine Art «Logo» des Salons. »Die Mitglieder nannten sich Brüder und Schwestern» (Udo Quak, ebd.) und verstanden sich als gleichberechtigt und gleichgesinnt, verbunden durch Dichtung, Kunst, Wissenschaft, Ethik und Moral . So war Freimaurerei durchaus ein «salonfähiges» Thema, vor allem aber deren Ideale vom besseren Miteinander für eine bessere Welt.

Auch Henriettes Mann Marcus hing diesen Idealen nach. Das führte ihn in die Berliner «Loge zur Toleranz» . Diese «sollte auch aufgeklärten Juden offenstehen, die einen hohen Grad kultureller und moralischer Reife erlangt haben» (Anne Purschwitz: «Jude oder preußischer Bürger» , Göttingen, 2018). Das ist deswegen so hervorgehoben, weil damals den Juden in beschämender Weise der Zutritt zu den überwiegend christlich orientierten preußischen Logen verwehrt war.

«Innerhalb der Gemeinschaft der Freimaurer wurde diese Loge (zur Toleranz) jedoch isoliert und konnte keine Vorbildfunktion entwickeln» (Anne Purschwitz, ebd.), obwohl die «Loge zur Toleranz» erklärtermaßen offen war für alle freien Geister und auf dem Boden der «Alten Pflichten» von 1723 stand. «In ihr fanden» auch «Isaak Daniel Itzig und Marcus Herz Aufnahme» (Anne Purschwitz, ebd.).

Karlheinz Gerlach («Die Loge zur Toleranz …», in: «Zeitschrift für Internationale Freimaurerforschung» , Heft 2, 1999) kommentiert einen Aufsatz von 1790 mit dem Titel «Bekenntnis zur Loge der Toleranz» : «Es ist ein Dokument der Berliner Aufklärung. Die klare Gedankenführung spricht für die Autorenschaft des Lessing-Verehrers Marcus Herz.»

Freimaurerei ist für den Autor «Verbindungsmittel aller Künste, Wissenschaften, Stände, Religionen, Systeme und Regierungsformen». Das freimaurerische Geheimnis bestehe in nichts anderem als im «Verbinden allen Wissens und Denkens der verschiedenen Menschen …, das durch die vereinigten Kräfte einer stets tätigen Gesellschaft bewirkt werden» könne. Wesentliche Eigenschaften eines Freimaurers seien «gerader Sinn und gerades Herz …, um richtig wahrzunehmen und unparteilich zu handeln». Idealistisches Ziel: «… wenn wir ohne alles Dunkel im vollen Lichte und ganzer Wahrheit die reine Glückseligkeit genießen und in ihr unzerrüttbare Menschen sein werden». Marcus Herz fungierte als Redner der «Loge zur Toleranz» . Seine Worte stehen auch dafür, dass für die aufgeklärten Kreise in Berlin die Freimaurerei ein durchaus attraktives Thema war.

Sie sollte auch eins für Johann Gottfried Schadow werden. Im Hause Herz wurden freimaurerische Gedanken thematisiert, und Schadow nahm lebhaften Anteil: «Einigen seiner Bekannten aus dem Hause Herz ist Schadow später, ab 1790, unter den Freimaurern wieder begegnet. Auch die Freimaurerlogen des 18. Jahrhunderts wollten über alle Zufälligkeiten des Lebens – wie Geburt, Stand, Glauben – hinweg wohlgesinnte Menschen zusammenbringen.» (Angelika Wesenberg: «Zwischen Aufklärung und Frühromantik», in «Johann Gottfried Schadow und die Kunst seiner Zeit» , Köln, 1994)

4

Streben nach allem Wahren, Guten, Schönen …

Logenordnung

Im März des Jahres 1785 war «die schöne Jüdin aus Wien», Marianne (Mattel) Devidels, zum Salon-Kreis der Henriette Herz gestoßen. Sie war eine junge Frau «mit Vergangenheit». Sie hatte ein uneheliches Kind. Der Kindesvater hatte sie schmählich sitzenlassen. Aus Gram und Scham war sie ins Kloster gegangen. Dafür musste sie jedoch vom Judentum zum Christentum konvertieren und katholisch werden. Ihr Kind wuchs bei den Großeltern auf.

Johann Gottfried Schadow: Marianne Devidels, Rötel auf Papier

Mariannes Vater Samuel Devidels war ein wohlhabender Wiener Juwelier. Er sorgte sich um das Schicksal seiner Tochter und erreichte schließlich nach fast sechs quälenden Jahren, dass seine Mattel aus dem strengen Klosterdasein «befreit» wurde. Er brachte sie zu entfernten Verwandten nach Berlin. Über jüdische Verwandtschafts-Kreise kam sie zu Henriette Herz und fand Gefallen an deren Salon, wo sie den fünf Jahre jüngeren Johann Gottfried Schadow kennenlernte.

Es war Sympathie auf den ersten Blick. Das geschah zu der Zeit, als Schadows Ausbilder Tassaert im Einvernehmen mit seiner Frau Marie-Edmée die gemeinsame Tochter Félicité «unter die Haube» zu bringen gedachte. Auserwählter war ausgerechnet der junge Schadow. Sie waren sicher, dass dieser eine glänzende Karriere machen und den gut dotierten Posten des Hofbildhauers als Nachfolger Tassaerts übernehmen würde. «Obwohl erst 19 Jahre alt, gedachte mein Meister, mir eine Frau zu geben. Die Bestimmte war ein artiges Kind, aber es hatte sich meine Neigung anderswo hingewendet. In stiller Verlegenheit verblieb ich bis zum Mai 1785, entfloh dann …, ließ fahren des Meisters Gunst, Pension und sonstige Aussichten …» (Johann Gottfried Schadow).

Hauptsächliches Fluchtmotiv war seine Marianne. Ein zweites Motiv «zu entfliehen» hatte zu tun mit dem Roman «Eusèbe» von Jean-Charles Tiebaut de la Veaux, für den Schadow den Titelkupfer mit dem «Triumph des Lasters» gestaltet hatte. Das Ganze war eine Satire gegen den Minister Graf Hertzberg. Das Buch wurde konfisziert. Dem Autor und seinem Illustrator drohten Schwierigkeiten. Zeitgleich dazu verbreiteten sich mehrere mutige satirische und gesellschaftskritische Blätter von Schadow, die ihm viel Bekanntheit, aber auch erheblichen Ärger mit den preußischen Tugendwächtern einbrachten.

So suchte und fand Schadow eine glaubwürdige Begründung dafür, allen Konflikten aus dem Wege zu gehen. Er beschloss und verkündete einen Studienaufenthalt in Rom, um sich an den klassischen Vorbildern weiterzubilden. Dagegen konnte keiner etwas sagen, und ein langgehegter Traum des Künstlers war es ohnehin.

Heimlich gab es freilich noch den Hintergedanken, vorher seine Mattel zu heiraten und Mariannes Eltern in Wien zu besuchen.

Vater Devidels war so großzügig, dem künftigen Schwiegersohn die Reise und ein durchaus üppiges Stipendium für die Rom-Studien zu finanzieren, und so «floh» Schadow mit seiner Geliebten 1785 aus Berlin. Die geplante Hochzeit stellte sich allerdings als schwierig heraus. Eine katholische Jüdin und ein noch nicht «ehemündiger» protestantischer Künstler konnten damals vor Kirche, Staat und Gesellschaft noch nicht standhalten. So lebten die beiden zunächst in «wilder Ehe».

Читать дальше