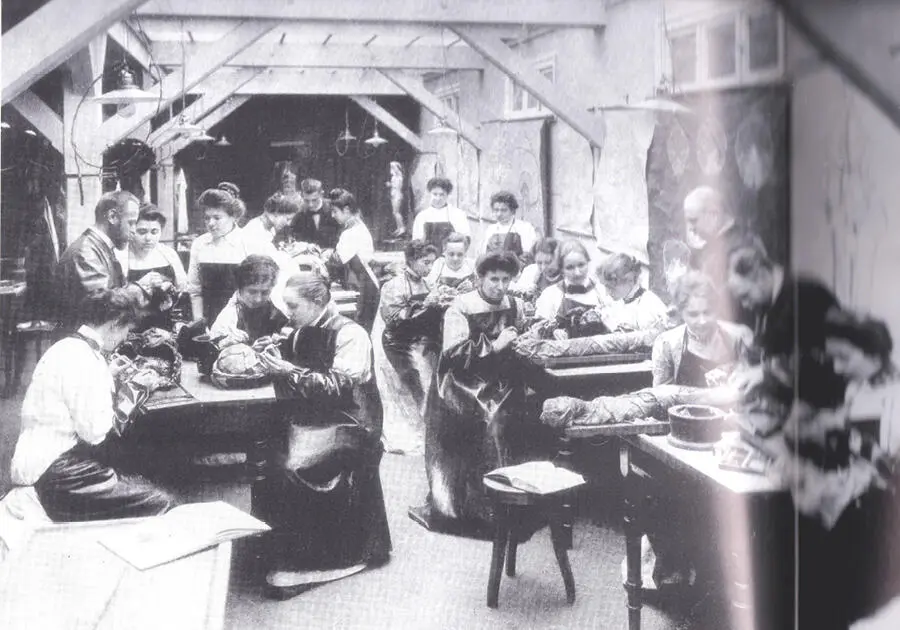

Angehende Ärztinnen schauen beim Operieren zu. Women’s Medical School of London um 1900.

In Österreich sah es nicht anders aus. Der Zulassung von Frauen zum Medizinstudium brachten vor allem die Standesvertretungen Widerstand entgegen. So befürchtete die Wiener Ärztekammer 1895 in einem Gutachten einen durch die weiblichen Ärzte sich verschärfenden Existenzkampf und stellte die Frage: „Gibt es denn wirklich nur im medizinischen Berufe Wirkungskreise für die Frau?“ Der Direktor der I. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien, Eduard Albert (1841–1900), schrieb in seiner Broschüre „Die Frauen und das Studium der Medizin“ (1895), dass die künstlerischen und wissenschaftlichen Leistungen der Frauen mit jenen der Männer nicht zu vergleichen seien, weil „die Frauen doch nur viel kleiner Köpfe“ hätten. Dagegen lief nicht nur der „Allgemeine Österreichische Frauenverein“ Sturm. Als 1897 mit Gabriele Possanner von Ehrenthal (1860–1940) die erste Frau an der Universität Wien zum Dr. med. univ. promoviert wurde, war es noch Brauch, dass die weiblichen Kandidatinnen zum zweiten Mal ihre Matura ablegen und den „Nachweis eines moralisch einwandfreien Vorlebens“ erbringen mussten! [39]. Mit Bianca Bienenfeld (1879–1929)3 promovierte 1904 nach Gabriele Possanner die zweite Frau an der Wiener Universität, und sie war 1908 die einzige weibliche Assistentin bei Friedrich Schauta (1849–1919) an der I. Universitäts-Frauenklinik in Wien sowie später Chefärztin eines Sanatoriums und 1912 die erste Frauenärztin mit einer Privatpraxis in der Bräunerstraße 10 in Wien [78].

Gabriele Possanner von Ehrenthal

Endlich beschäftigte sich 1891 der Deutsche Reichstag mit der Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium, legte es aber in die Kompetenz der Länder, die ab 1899 schon Frauen generell als „Gasthörerinnen“ an ihren Universitäten zugelassen und ihnen dann einen anerkannten deutschen Abschluss ermöglicht hatten, wozu auch das ärztliche Staatsexamen, die Approbation und die Promotion zählten. Um Eintritt in das Reich des Äskulap zu erlangen, führte der Weg der Frauen meistens über das Lehrerinnenstudium. In entsprechenden Seminaren erwarben sie dann die Hochschulreife und konnten sich aber bis 1899 nur an ausländischen Universitäten zum Medizinstudium einschreiben [8]. Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in zahlreichen, weiter unten beschriebenen Lebensläufen wider. Die Medizinhistorikerinnen Johanna Bleker (*1940) und Sabine Schleiermacher (*1957) von der Berliner Charité publizierten im Jahr 2000 rund 850 Kurzbiographien von Ärztinnen aus dem deutschen Kaiserreich in Buchform, unter ihnen nur wenige Chirurginnen [9]. Darauf basierend hat die Charité 2015 eine Internet-Datenbank eingerichtet, die ständig aktualisiert wird, die Namensliste dort hat über 1500 Einträge! (Verweise dazu können wie unter [9] angegeben recherchiert werden).

Interessante Ausführungen zu den ersten Ärztinnen in Europa und Amerika macht auch der Schweizer Pharmakologe und Medizinhistoriker Marcel H. Bickel (1927–2017) [7].

Die einzelnen Länder machten in unterschiedlicher Geschwindigkeit davon Gebrauch: In Baden konnten sich Frauen ab 1901 an einer Universität zum Studium einschreiben, in Bayern 1903/04, in Württemberg 1904/05, in Sachsen 1906/07, in Preußen 1908/09, nachdem die Universität Breslau in der preußischen Provinz Schlesien 1898 vorangegangen war, und zum Schluss Mecklenburg 1909. In Breslau haben sich in der Ära der Chirurgen Hermann Küttner (1870–1932) und Karl Heinrich Bauer (1890–1978) auffällig viele Studentinnen für die Chirurgie interessiert und sich bei diesen beiden Klinikchefs eine Doktorarbeit mit chirurgischer Thematik geben lassen, die damals noch die ganze Bandbreite einschließlich Orthopädie und Urologie umfasste. Einige von ihnen sind nach erfolgreicher Promotion dann als Medizinalpraktikantinnen in die Chirurgische Klinik gegangen. Im festen Mitarbeiterstab von Professor Bauer stand allerdings um 1940 mit „Fräulein Fischer“ nur eine Frau 12 männlichen Kollegen gegenüber [104]. Nicht verheiratete Frauen wurden bis weit in die Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts „Fräulein“ genannt und bezeichneten sich selbst oft auch so.

„Die Medizinerin“ – aus der satirischen Zeitschrift „Kladderadatsch“ (1887).

Als erste Frau in Deutschland promovierte Mathilde Wagner (1866–1940) 1901 in Freiburg i. Br. zum Dr. med. Sie hat 1935 in Weimar noch die Mutter des Verfassers behandelt. Mit der Erlaubnis zur Habilitation mussten die Frauen in Deutschland bis 1918 warten. Dr. med. Adele Hartmann war die erste Frau, die sich 1919 Deutschland habilitierte – in München für Anatomie! Als im Juli 1933 „Fräulein“ Dr. med. Erna von Arnim (1901–1978)4 zur Leiterin der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung des Roten-Kreuz-Hauses Bremen (Willehadhaus) berufen werden sollte, erhob die Regierung Einspruch, „da es nicht angängig sei, eine solche Stelle mit einer unverheirateten Frau zu besetzen, die keine Familie zu versorgen habe“ (S. XXII [110]). Eine höchst widersprüchliche Aussage … In der Chirurgie ließ die Habilitation von Frauen noch lange auf sich warten. In der Chirurgischen Universitätsklinik Kiel z. B. findet sich in der Liste der 60 Habilitanden von 1794 bis 1986 keine einzige Frau! [116]. In Frankfurt am Main habilitierte sich mit Charlotte Mahler (s. u.) bei Rudolf Geißendörfer (1902–1976) erstmals 1946 eine Frau für Chirurgie.

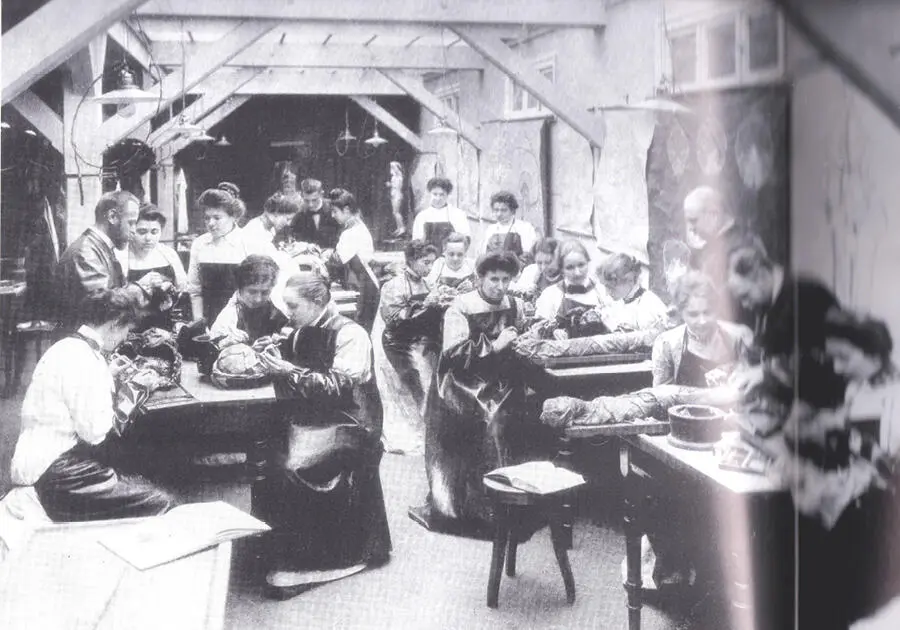

Hans Virchow (1852–1940) re. beim Präparierkurs für Frauen in Berlin 1903/04

Ein wenig schienen sich die Schleusen zu öffnen, auch wenn der Kampf noch längst nicht zu Ende war. Unter dem Motto „Frauen behandeln Frauen“ gab es seit 1877 in der Reichshauptstadt Berlin die ersten Kliniken und Polikliniken weiblicher Ärzte, die anfangs mit ihren ausländischen Patenten die Tätigkeit nur privat und halblegal ausführen konnten. Im April 1908 – das Frauenstudium war inzwischen gesetzlich verankert – eröffnete die erste chirurgische Klinik weiblicher Ärzte in Berlin-Schöneberg. Die Chirurginnen waren hier Agnes Hacker (s. u.) und Franziska Tiburtius. Zur Jahrhundertwende hin war bereits in der Berliner Bülowstraße, ebenfalls im Ortsteil Schöneberg, eine moderne Frauenklinik mit chirurgischem Profil entstanden. Das Operationsspektrum bestand aus Laparotomien, Hysterektomien, Ovarektomien, Prolapsoperationen und weiteren nicht näher beschriebenen Bauchoperationen. Aufgrund der steigenden Operationsfrequenzen reichten Betten- und Operationssaalkapazität in der Bülowstraße 1905 schon nicht mehr aus, so dass erweitert werden musste. Hacker, Tiburtius und Kolleginnen führten ad absurdum, was u. a. der Internist Franz Penzoldt (1849–1927) in die Debatte wider die weiblichen Ärzte geworfen hatte: „… Die geringere Körperkraft muss akut hinderlich sein bei der Durchführung schwerer chirurgischer und geburtshilflicher Operationen … Dazu kommt, dass … die Frauenärztinnen so gut wie ausschließlich die sogenannte kleine Gynäkologie und Geburtshilfe treiben, größere Operationen in beiden Gebieten aber den männlichen Kollegen zuweisen“ [94]. Nun, als Internist war Penzoldt ohnehin nicht satisfaktionsfähig …

Читать дальше