Volker Klimpel - Chirurginnen

Здесь есть возможность читать онлайн «Volker Klimpel - Chirurginnen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Chirurginnen

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Chirurginnen: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Chirurginnen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Der Chirurg Volker Klimpel beschreibt in seinem Buch erstmals ausführlich die wechselvolle Geschichte der weiblichen Emanzipation auf diesem Gebiet. Zugleich portraitiert er über 100 Chirurginnen von der Antike bis in die Neuzeit und erweist ihnen so die längst zustehende Reverenz.

Chirurginnen — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Chirurginnen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

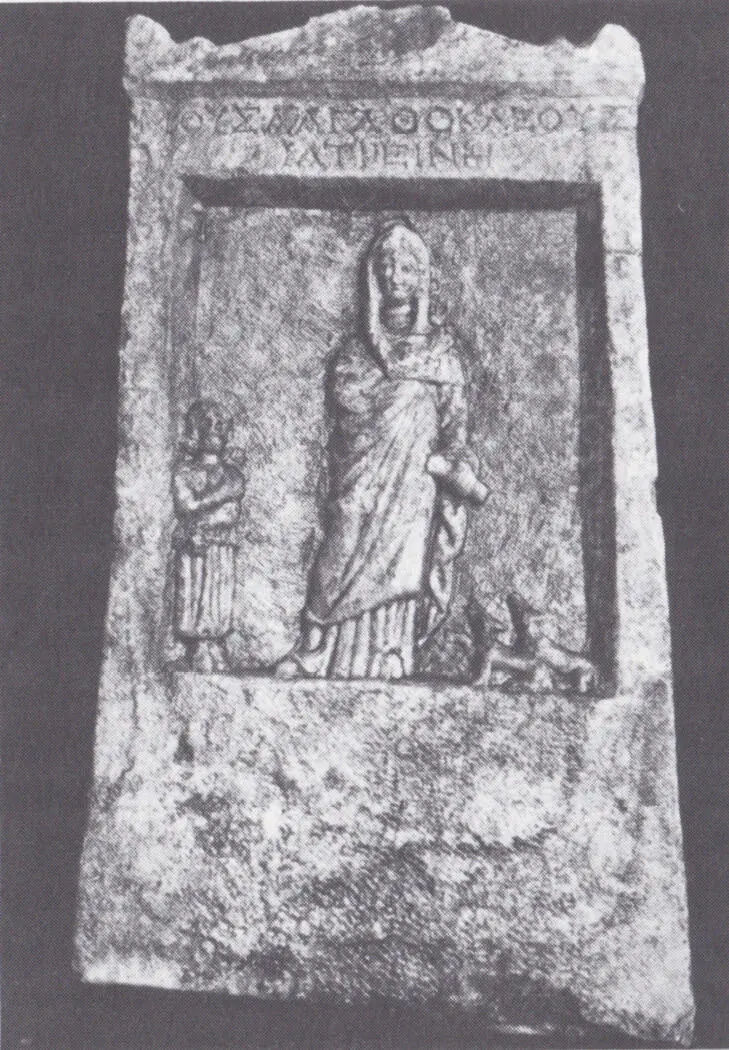

Grabrelief der Ärztin Mousa aus Byzanz (um 100 v. Chr.).

Grabrelief einer Ärztin aus Metz (1.–2. Jhdt. n. Chr.).

Einem Quantensprung gleich etablierte sich im 10. Jahrhundert mit der Schule von Salerno die wissenschaftliche Ausbildung von Ärztinnen – „Mulieres Salernitanae“ (S. 87–88 [88]). Männer und Frauen wurden gemeinsam unterrichtet. Viele Nachrichten sind legendär. Namhaft gemacht werden konnten die Ärztinnen Sigelgaita, Rebecca Guarna, Abella, Mercurias, Francesca Romana, Constanza Calenda, Dorothea Bocci und Trotula, die bekannteste von ihnen [71].

Magistra Hersend, auch „die Ärztin“ genannt, war eine französische Chirurgin, die König Ludwig IX. von Frankreich (1214–1270) auf dem siebenten Kreuzzug 1249 begleitete. Sie war eine von zwei Frauen, die als Leibärztinnen bzw. Leibchirurginnen anerkannt waren. Magistra Hersend war dem König, der Königin und ihrem Gefolge adjustiert. Sie hat, so die Überlieferung, später den Hofapotheker geheiratet und eine lebenslängliche Pension erhalten. Bis 1259 ist ihre Tätigkeit in Paris nachgewiesen . Die zweite Frau als Chirurgin im Dienste König Louis IX. war Guillemette du Luys, die als „Phlebotomistin“ bekannt wurde . Das war sehr ungewöhnlich für das 13. bis 15. Jahrhundert, als in England, Frankreich und Spanien Frauen als Chirurginnen nicht nur verpönt waren, sondern auch gerichtlich verfolgt worden sind. Ein Beispiel dafür war der Prozess gegen Peretta Peronne im Paris des frühen 15. Jahrhunderts. Sie hatte illegal praktiziert und ein Gewerbeschild als Chirurgin an ihrer Haustür angebracht. Trotz ihrer Behandlungserfolge wurde sie einer hochnotpeinlichen Befragung durch die Medizinische Fakultät und die Chirurgengilde von St. Cosmas und Damian in Paris unterzogen. Danach musste Peronne auf jegliche Werbung verzichten und sich demütigenden Einschränkungen unterwerfen. Der Druck der Bevölkerung war jedoch so groß, dass Madame Peronne stillschweigend als Chirurgin akzeptiert wurde .

Zwischen 1273 und 1410 sollen in Neapel 24 Chirurginnen zugelassen gewesen sein. Im Königreich Neapel wurden den Frauen nach einem Examen vor dem Hofchirurgen die Lizenzen zur Berufsausübung als Chirurginnen verliehen. Aus den Akten sind u. a. bekannt Maria Gallicia, Lauretta, Clarice aus Foggia, Sibyl aus Benovento, Margarita aus Bitonto und Raymunda aus Taberna und deren Behandlungsspektrum. In Mainz wird ein weiblicher Arzt im Jahre 1288 erwähnt, in Frankfurt am Main half 1394 die Tochter eines Arztes verwundete Söldner zu (ver-)„arzten“. Ebenfalls aus Frankfurt am Main stammte eine jüdische Ärztin, die sich in Augenoperationen auskannte. In Würzburg praktizierte mit Erlaubnis des Fürstbischofs eine jüdische Ärztin namens Sarah und in Nürnberg waren 1486 bereits 23 „ehrbare Frauen“ zur Praxis medicinae et chirurgiae zugelassen [95]. Allerdings wurde es für die Frauen seit dem 14. Jahrhundert immer schwieriger, den Arztberuf zu ergreifen, und fast unmöglich, Chirurgin zu werden. Die medizinischen Fakultäten blieben ihnen verschlossen und rigorose Verbote der Kirche taten ein Übriges. Heinrich V. von England (1387–1422) verbot generell das Praktizieren von Frauen und drohte drastische Strafen an. Und Heinrich VIII. (1491–1547) verkündete, „dass kein Zimmermann, Schmied, Weber oder Frauen eine chirurgische Operation durchführen“ durfte. Eine interessante Kombination … In Paris standen 1322 fünf Frauen unter Anklage des unerlaubten Praktizierens. Kronzeuge der Anklage war der Chirurg Johann von Padua, Wortführerin der Beklagten Jacqueline Felice de Almania, die argumentierte, Frauen würden von einer Ärztin besser behandelt, weil sie auch „Brüste, Bauch und Füße“ untersuchen könnte, was dem männlichen Arzt verwehrt war. Acht Zeuginnen unterstützten sie, doch das Gericht entschied – natürlich – zugunsten der Männer und verurteilte Felice de Almania und fünf andere Ärztinnen zur Exkommunikation. Damit hatten die Frauen noch Glück, die Strafe hätte viel schlimmer ausgehen können (S. 29 [24]). Die ausgeprägte Frauenfeindlichkeit im Mittelalter bezog ihre Rechtfertigung daraus, dass eine Frau, nämlich Eva, den Sündenfall der Menschheit verursacht habe. In diesem Geiste wurden Traktate verbreitet, in denen die Frau gleich nach der Schlange kam und mit dieser in Verbindung gebracht wurde, denn „Frauen sind zum größten Teil giftige Geschöpfe“ [117].

Ein Ausweg führte über die Tätigkeit als Hebamme oder als Gehilfin bei Badern und Wundärzten, wobei eine eventuelle Übernahme des Geschäftes des Ehemannes möglich war. Die Frauen, sofern sie als „ehrbar“ erachtet worden waren, wurden in die Innungen und Zünfte eingegliedert, mussten Prüfungen ablegen und den Handwerkseid schwören (S. 197 [68]). Eine von ihnen war Agathe Streicher (1520–1581) in Ulm, die von ihrem Bruder, einem Wundarzt, ausgebildet und später von der Stadt angestellt worden ist (s. biogr. Teil) [70]. Es verwundert nicht, dass auch der Reformator Martin Luther (1483–1546) im Geschlechterkampf herangezogen wurde mit seinem Ausspruch: „Es ist kein Rock noch Kleid, das einer Frau oder Jungfrauen über anstehet, als wenn sie klug sein will“.

Auch ein Blick in fernere Regionen zeigt die absolute Dominanz des männlichen Geschlechts im Arztberuf. Sei es in Ägypten oder im sonstigen Arabien, in Mesopotamien, Tibet oder Mexiko – alles Kulturen auf hohem Niveau – überall ist ausschließlich von Männern die Rede, die die Heilkunst betreiben. Auch in Japan wird erst im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der europäischen Medizin in Einzelfällen möglich, dass Frauen chirurgisch tätig sind (s. „Porträts“).

Gestern

Jahrhundertelang sah es trübe aus für Frauen in der Medizin, insbesondere in der Chirurgie. Es gab – in der Antike und im frühen Mittelalter – schon einmal bessere Zeiten. Auch das Zeitalter der Aufklärung, von dem man es dem Namen nach eigentlich hätte erwarten können und das nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) langsam einzusetzen begann und bis um 1800 andauerte, brachte keine Besserung hinsichtlich der Emanzipation der Frauen im Allgemeinen und in der Heilkunde im Besonderen. Die Strukturen blieben patriarchalisch, und auch mit einsetzender Industrialisierung täuscht der Eindruck nicht, dass Niedertracht, wie sie schon Dorothea Erxleben geißelte, Prüderie, vorgeschobene psycho-physische Gründe und durchaus auch Futterneid der männlichen Kollegen den Eintritt von Frauen in die medizinische Welt erschwerten, wenn nicht gar unmöglich machten.

Außerhalb Deutschlands war man da schon etwas weiter. Wenngleich es auch dort nicht ohne Kämpfe abging. In den USA verhinderten zum Beispiel männliche Studenten in Boston zunächst, dass ihre Kommilitonin Harriot Hunt (1805–1875) Vorlesungen besuchte. In ihrem Protest heißt es u. a.: „Es sei beschlossen, dass keine Frau von wahrem Zartgefühl willens wäre, in Gegenwart von Männern der Erörterung von Gegenständen zu lauschen, die bei Studenten der Medizin zwangsläufig zur Sprache kommen. Es sei beschlossen, dass wir gegen die uns aufgedrängte Gesellschaft eines jeglichen weiblichen Wesens sind, das gesinnt ist, sein Geschlecht zu verleugnen und durch gemeinsames Auftreten mit Männern im Hörsaal seine Sittsamkeit zu opfern“ (zit. n. [81] S. 565–569). Man meinte, die Heilkunde, besonders da, wo sie sich mit sexuellen Dingen befasste, sei für Frauen ein unziemlicher Gegenstand des Interesses. Mit Hilfe ihres Dekans, des berühmten Oliver Wendell Holmes (1809–1894), wurde Miss Hunt dann doch noch in der Harvard School of Medicine aufgenommen und machte ihren Weg. Die fest in Männerhand befindliche „American Medical Association“ stellte 1871 fest: „Noch eine Krankheit ist epidemisch geworden. Die ‚Frauenfrage’ ist in Bezug auf die Medizin nur eine der Formen, in denen die ‚pestis mulieribus’ die Welt verdrießt … steckt die Massen mit ihrem Gift an und dringt selbst durch den dreifachen Erzring, die des Politikers Herz umgibt“ (S. 571 [81]). Das war alles andere als ironisch gemeint. Und doch war es Amerika, wo die ersten Frauen Medizin studierten und promovierten: Elizabeth Blackwell (1821–1910) 1849 in New York und ihre Schwester Emily Blackwell (1826–1910) 1854 in Cleveland/Ohio. Letztere stand als Privatassistentin des Gynäkologen James Young Simpson (1811–1870) eine Zeit lang in enger Beziehung zur operativen Medizin und wurde dann zur Frauen- und Kinderärztin.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Chirurginnen»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Chirurginnen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Chirurginnen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.