Dorothea Erxleben nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sie die erste promovierte Ärztin in Deutschland war und schon 1742 in ihrer Dissertation mit dem Titel „Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten. Darin deren Unerheblichkeit gezeiget, und wie möglich, nötig und nützlich es sei, dass dieses Geschlecht der Gelahrtheit sich befleissige“ die hier zur Debatte stehende Problematik umriss. Erxleben damals: „Ich beschloss daher ernstlich, mich durch nichts vom Studium abhalten zu lassen und zu versuchen, wie weit ich in der Arzneygelahrtheit es bringen könnte. Zwar wusste ich wohl, dass es an solchen nicht fehle, die das Studieren des Frauenzimmers nicht nur tadeln, sondern auch auf eine recht niederträchtige und Gelehrten schlecht anstehende Weise durchziehen … ihr Gewäsche wird mich niemals verleiten, mir mein Studium gereuen zu lassen“. Es finden sich einige Ärztinnen unter den Erfinderinnen und Nobelpreisträgerinnen, aber Chirurginnen? Fehlanzeige! [31, 115]. Etwas ergiebiger sind da die US-Amerikaner Albert S. Lyons und Joseph Petrucelli mit ihrer 1980 ins Deutsche übersetzten „Geschichte der Medizin im Spiegel der Kunst“ [81] sowie der Chirurg und Medizinhistoriker Ira M. Rutkow in seinem großangelegten Werk „Surgery. An illustrated history“, das 1993 bei Mosby in St. Louis erschienen ist .

Ganz anders heute. In der seit dem Jahre 2000 im Kaden Verlag Heidelberg, in dem auch dieses Buch herauskommt, erscheinenden Chirurgischen Allgemeinen Zeitung (CHAZ) sind in der Rubrik „Personalia“ weit über 100 Chirurginnen, vorwiegend in Führungspositionen, erwähnt, und diese Zahl nimmt ständig zu. In der gleichnamigen Rubrik der BDC-DGCH-Mitgliederzeitschrift Passion Chirurgie sind fast monatlich Chirurginnen zu finden. Nun ist es aber nicht so, dass man annehmen könnte, Frauen in der Chirurgie seien etwas ganz Neues. Schon der große Altvordere Abulkasim meinte um 1000 n. Chr., dass sich Frauen, die an Blasen- und Harnsteinen litten, vorzugsweise an weibliche Chirurgen wenden sollten. Damit war der Arzt aus Cordoba mitnichten der Erste und schon lange nicht der Einzige, der diese Forderung vertrat. Dem Leser soll etwas von dem Pioniergeist und der Kraft nahegebracht werden, mit dem die Frauen in Vergangenheit und Gegenwart ihr Ziel verfolgt haben, es in der operativen Krankenbehandlung den Männern gleichzutun. Im Überwinden von Widerständen haben sie es mit ihren männlichen Kollegen nicht nur aufgenommen, sondern diese in vielen Fällen sogar übertroffen. Immer in der Minderheit, geben die Chirurginnen, die hier pars pro toto stehen, Beispiele für die mühevolle und an Auseinandersetzungen reiche, letztlich erfolgreiche Durchsetzung ihres Berufsbildes (S. 9–12 [60]).

Der Verfasser ist in seiner chirurgischen Vergangenheit selbst einigen Chirurginnen begegnet, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, sowohl in der sogenannten großen klinischen Chirurgie einschließlich der aufkommenden Spezialgebiete als auch im ambulanten Sektor. Überall haben sie „ihren Mann“ gestanden und Tag und Nacht Beachtliches geleistet, manche auch noch Zeit für wissenschaftliche Arbeit gefunden, unabhängig davon, ob sie Familie und Kinder hatten oder nicht. Und mehrheitlich war – in den 1960er bis 1980er Jahren in der DDR – im Klinik- und Poliklinikbereich keine Form irgendeiner Diskriminierung spürbar, jedenfalls nicht im Arbeitsbereich des Autors. Das mag längst nicht überall so gewesen sein; einige Protagonistinnen wissen Gegenteiliges zu berichten, bis in die Gegenwart hinein. Wenn schon keine Frau, keine Chirurgin, dieses Buch schreibt, so kommen sie im Kapitel Heute mehrfach zu Wort.

Vorgestern

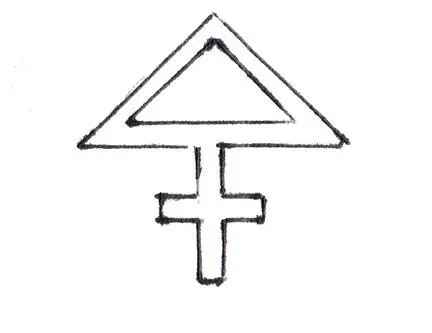

Beginnen wir mit dem aus der Antike stammenden Symbolzeichen für die Frau. Es ist das Pallas-Zeichen und steht für Pallas Athene, die Göttin der Klugheit und Beschützerin der ärztlichen Kunst. Aber es steht auch für Feuer und Schwefel, für die Kampfeskunst und Kampfeslust … Die Vorstellung, die Frauen seien „das schwache Geschlecht“ und zu nichts anderem zu gebrauchen, als Beeren zu sammeln, zu kochen und Kinder zu gebären, ist im wahrsten Sinne des Wortes steinzeitlich – und falsch. Wann genau in der tiefen dunklen Vergangenheit die des Sammelns, Jagens, Holzfällens und Nähens kundigen Frauen sich um die schwangeren und gebärenden Geschlechtsgenossinnen oder um die Jagdverletzungen der Männer kümmerten, wissen wir nicht. Erst mit der Erforschung der alten Kulturen, sei es im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris oder sei es in jener Epoche, die wir landläufig als Antike bezeichnen, sind Dokumente und Sachzeugnisse über Ärztinnen überliefert. Dank archäologischer Forschungen wissen wir einiges über die Ärztinnen der Antike im weitesten Sinne und die Ausübung ihres Berufes. Bodenfunde, Grabreliefs und vor allem Grabbeigaben belegen das Wirken früher Ärztinnen, Zahnärztinnen, Chirurginnen und Hebammen. Sie machen diese als Personen fassbar und namhaft.

Zeichen der Pallas Athene, später in runder Form Symbol der Weiblichkeit.

Die ältesten Zeugnisse für Frauen im Arztberuf gehen auf das 4. Jahrhundert vor Christi Geburt zurück. Auf einem Grabrelief in dem kleinen Ort Menidi in Attika finden sich, etwa zur Zeit Alexander des Großen (356–323 v. Chr.), Name und Darstellung der Ärztin und Hebamme Phanostrate, umgeben von Kindern [74]. Um 100 v. Chr. besitzen die heilkundigen Frauen ihre eigene Berufsbezeichnung: iatriné, Ärztin (im Gegensatz zum männlichen iatrós, dem Arzt). Ein anderes Grabrelief ungefähr aus der gleichen Zeit zeigt die Ärztin Mousa mit einer Buchrolle in der Hand, ein Hinweis darauf, dass sie ihr Wissen durch Studium erworben hat [68]. Sogar eine römische Kaiserin soll Ärztin gewesen sein: Livia Drusill (58 v. Chr.–29 n. Chr.). Töchter von Ärzten und selbst Ärztinnen waren ferner Pantheia aus Pergamon und Antiochis von Tlos. Letztere wird noch Jahrhunderte später von Galen (130–210 n. Chr.) erwähnt (S. 197 [68]). „Chirurginnen gab es bei den Römern schon im 1. Jahrhundert [unserer Zeitrechnung]“, so der Archäologe Ernst Künzl (*1939) in einer seiner zahlreichen Arbeiten zum Thema [73]. Rasiermesser, Skalpelle, Sonden, Zangen, Nadeln, Schröpfköpfe, Löffel, Salbenplatten und anderes mehr, meistens aus Frauengräbern, legen Zeugnis ab von vielfältigen chirurgischen und geburtshilflichen therapeutischen Aktivitäten. Eine bescheidene Terrakotta-Grabplatte bildet die Hebamme Scribonia Attice (2. Jhdt. n. Chr.) bei ihrer Tätigkeit am Gebärstuhl ab. Rom wird zum Zentrum der Chirurgie in der Antike. Hier arbeiten Frauen in Praxen und Operationssälen mit Skalpell, Nadel und anderen Instrumenten [76].

Die Medizinschule von Salerno aus einer Abschrift des Canon medicinae des Avicenna

Aber auch außerhalb Roms, wenngleich unter dem Einfluss des Reiches stehend, sind Spuren der Chirurgie aus weiblicher Hand nachzuweisen: Im Grab einer Südspanierin zur Zeit vor Christi Geburt, in einem Grab in Strée/Belgien um 100 n. Chr., aus dem Hunsrück, aus Heidelberg-Neuenheim und Bernkastel-Wittlich, ebenfalls 1. Jahrhundert n. Chr. sowie aus Metz. Namen tauchen auf wie die der Ärztinnen Julia Sabina (Ancona, 2. Jhdt. n. Chr.), Asyllia Polla (Karthago) oder Metilia Donata (Lyon, 2. Jhdt. n. Chr.). Grabinschriften deuten auf chirurgische Gemeinschaftspraxen von Mann und Frau im alten Rom hin [75]. In Deutschland waren die auch auf heilkundlichem Gebiet tätigen Roswitha von Gandersheim (935–1002) und Hildegard von Bingen (1098–1179) mitnichten Chirurginnen. Unlängst wurde bei Ausgrabungen in Südjütland ein Frauengrab mit einer Trepansäge gefunden, was eine chirurgische Tätigkeit dieser Frau nahe legt – vor 1800 Jahren in der Eisenzeit! [CHAZ 20: 272 (2019)].

Читать дальше