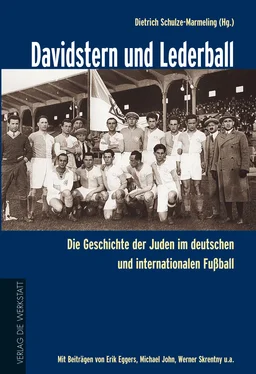

Landauer, die Erste

Das Mitwirken von jüdischen Bürgern fand mit der Emigration der Pioniere Pollack und Manning kein Ende. 1913 wählte der FC Bayern Kurt Landauer (28.7.1884-21.12.1961) zu seinem Präsidenten. Kurt Landauer, der in den folgenden 20 Jahren die Geschichte des FC Bayern wie kein anderer prägen sollte, wurde in Planegg als Sohn der jüdischen Kaufmannsleute Otto und Hulda Landauer geboren. Kommerzienrat Otto Landauer verfügte über Eigentum in Münchens Kaufingerstraße, wo es eine Reihe jüdischer Kaufleute und Hauseigentümer gab. Als Schüler besuchte Landauer sechs Klassen des Humanistischen Gymnasiums in München und nahm anschließend – im Juni 1901 – eine Banklehre in Lausanne auf. Im gleichen Jahr war Landauer den Bayern beigetreten, denen er zunächst als aktiver Fußballer, später als Mitarbeiter der Klub-Administration wirkte. Nach Beendigung seiner Lehrzeit als Bankangestellter in Florenz kehrte Landauer im Frühjahr 1905 nach München zurück und trat ins elterliche Geschäft in der Kaufingerstraße ein.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs setzte der ersten Amtszeit des Präsidenten Landauer ein frühes Ende. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg übernahm Landauer erneut die Führung des Klubs. Seine zweite Amtszeit währte vom Frühjahr 1919 bis März 1933, mit einer einjährigen Unterbrechung. 1922 verzichtete Landauer vorübergehend auf das Amt, nachdem die Landauer-Brüder das Eigentum in der Kaufingerstraße geerbt hatten, das sie in den folgenden Monaten stark beschäftigen sollte.

Unter dem ideenreichen und energischen Landauer erwarb der FC Bayern in den 1920ern und frühen 1930ern hohes Ansehen im In- und Ausland. Hierzu trugen auch die zahlreichen internationalen Begegnungen bei, die der FC Bayern in diesen Jahren bestritt und in denen sich der weltoffene, moderne und ambitionierte Charakter des Klubs manifestierte. Gastspiele ausländischer Mannschaften dienten sowohl der Völkerverständigung wie der qualitativen Verbesserung des Bayern-Fußballs. Denn vom Ausland konnte der deutsche Fußball damals noch eine Menge lernen. Kaum ein anderer deutscher Verein dürfte in den Weimarer Jahren so viele internationale Gäste empfangen haben wie der FC Bayern.

Der Lokalrivale TSV 1860 München dachte diesbezüglich anders. Dr. Ernst Müller-Meiningen, Vorsitzender der Löwen, wird im Jahre 1923, als der FC Bayern schon munter international kickte, mit folgenden Ansichten zitiert: »Sportliche Wettkämpfe dürften zurzeit nicht nur nicht mit Frankreich und Belgien, sondern auch mit Italien, Polen, Tschechoslovakei etc. nicht ausgetragen werden. Wer nicht so viel nationalen Stolz habe, schade der deutschen Turn-und Sportbewegung. Und gäbe denen Recht, die in dieser Bewegung zersetzende Einflüsse feststellen möchten. Jetzt heißt es: nationale Interessen über alles.« 12

Kurt Landauer

Als Vermittler internationaler Begegnungen diente wiederholt der bereits erwähnte ehemalige MTV-Fußballer Walther Bensemann, der wie kein anderer im deutschen Fußball über internationale Kontakte verfügte. Der FC Bayern verfügte über sämtliche Ingredienzen eines »Bensemann-Klubs«: Der FC Bayern war zutiefst bürgerlich, hatte viele gebildete Leute in seinen Reihen, besaß eine offene Flanke gegenüber der Boheme-Kultur, war politisch liberal, hieß auch jüdische Bürger herzlich willkommen und liebte die internationale Begegnung.

1922 schrieb Bensemann im »Kicker«: »Die erste Mannschaft von Bayern München beabsichtigt, in Prag zu spielen, und ersucht um meine Vermittlung. Vorgeschlagen werden der 13. und 15. August für zwei Wettspiele. Die Liga-Mannschaft würde in stärkster Aufstellung unter Führung von Hans Tusch und den alten Kanonen Schneider, Schmidt, Hofmeister, Kienzle und Hoffmann und dem jungen Maschinengewehr Pöttinger antreten (…) Meine Herren von der Slavia, der Sparta, Union, Kladno und allen anderen erstklassigen Vereinen, bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die beiden Termine für den sympathischen Münchener Club freihalten können und machen Sie mir diesbezüglich eine Offerte, die ich dann der Expedition übersenden kann.« 13

Der FC Bayern empfing in diesen Jahren zahlreiche klangvolle Namen. Die internationalen Spiele mobilisierten ein großes öffentliches Interesse und gerieten zu Fußballfesten. Mit MTK Budapest, Blauw-Wit Amsterdam, DFC Prag und Racing Club Paris gastierten auch Klubs in München, bei denen Juden relativ stark vertreten waren und die wie der FC Bayern als »Juden-Clubs« firmierten.

Zu den denkwürdigsten dieser Begegnungen gehört die mit MTK Budapest, damals eine europäische Topadresse. Mit MTK kam eine Mannschaft nach München, die seit 1914 ununterbrochen ungarischer Meister war und dies auch bis 1925 bleiben sollte. Am 13. Mai 1920 sahen 15.000 Zuschauer an der Marbachstraße einen 7:1-Sieg der Ungarn. Der FC Bayern ging im Ballzauber von »Fußballkönig« Alfred Schaffer und Co. förmlich unter. Die größte Kulisse mobilisierte allerdings das Gastspiel des uruguayischen Meisters Pennarol Montevideo am 14. April 1927. 1924 hatte Uruguay das Olympische Fußballturnier gewonnen. Seither wurden Teams aus Südamerika nicht mehr als Exoten, sondern als sportliche Attraktion höchsten Ranges betrachtet. 30.000 Zuschauer an der Grünwalder Straße sahen einen sensationellen 2:1-Sieg ihrer Bayern.

Weitere prominente Namen, die auf dem Spielplan des FC Bayern standen, waren der FC Modena (Italien), Bolton Wanderers, West Ham United, Birmingham FC, Chelsea FC (alle England), Slavia Prag (Tschechoslowakei), Boldklubben Kopenhagen (Dänemark), Ferencvaros Budapest (Ungarn), FC Basel, Grasshoppers Zürich, Servette Genf (Schweiz) und Boca Juniors (Argentinien).

Landauer verfocht eine Politik, die auf die Jugend setzte. Willy Simets-reiter, der beim FC Bayern in der Schülermannschaft anfing (»In Schwabing war klar, du gehst zum FC Bayern«) und von 1934 bis 1947 in dessen erster Mannschaft kickte: »Der Landauer hatte viel für die jungen Spieler getan.« 14 Der Präsident sollte mit seiner Politik Recht behalten. Während seiner zweiten Amtszeit stieg der FC Bayern in die deutsche Fußball-Creme auf.

1932 wurde der heutige Rekordmeister erstmals Deutscher Meister. Am 12. Juni 1932 schlug der FC Bayern vor 58.000 Zuschauern im Nürnberger »Zabo« Eintracht Frankfurt mit 2:0. Die Vorbereitung auf das Finale verlief für damalige Verhältnisse äußerst professionell. Trainer der Bayern war Richard »Littl« Dombi, ein Österreicher jüdischer Herkunft. Unter seinem Geburtsnamen Richard Kohn hatte Dombi von 1908 bis 1912 sechsmal das Nationaltrikot Österreichs getragen. Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Kohn alias Dombi einige Jahre für MTK Budapest gekickt. Während seiner Zeit in Ungarn ersetzte Kohn seinen Namen durch Dombi.

Als Aktiver erlangte der kleine untersetzte Stürmer ob seiner Schusskraft Berühmtheit. In Deutschland begann Dombi seine Trainerkarriere 1924 bei Hertha BSC Berlin. Über die Stationen Vienna Wien, Sportfreunde Stuttgart, Barcelona, VfR Mannheim und 1860 München war er schließlich bei den Bayern gelandet. Während seines Engagements beim Lokalrivalen hatte er für kurze Zeit internationales Flair an die Grünwalder Straße gebracht. Dombi organisierte u.a. Gastspiele von HASK Zagreb, Juniors Montevideo und Olympique Marseille.

Der Ungar verfügte über erhebliche medizinische Kenntnisse, weshalb er auch »der Wunderdoktor« genannt wurde. Dombi agierte als Geschäftsführer, Organisator, Masseur und Trainer in einer Person. Seine Trainingslehre wäre auch heute noch höchst modern. Dombi war stark von der Fußballphilosophie der Budapester Schule geprägt und legte großen Wert darauf, dass seine Spieler auch auf engstem Raum und vom Gegner bedrängt den Ball kontrollieren konnten.

Читать дальше