Simon Leiserowitsch wirkt seit 1924 ebenso wie Bruder Fritz als Beisitzer im Spielausschuss von Tennis Borussia mit; der jüngere Bruder vertritt den Verein beim Berliner Verband. 1925 wird die Wahl bestätigt, man tagt im »Nordischen Hof«, »dem Treffpunkt aller Tennis-Borussen«, gegenüber dem Stettiner Bahnhof. In dem Jahr hat TeBe 150 Mitglieder, davon 40 fördernde Mitglieder, und weitere 100 jugendliche Aktive. Weil etliche Spieler wegen Sperren ausfallen, muss Leiserowitsch I beim 3:4 im Heimspiel gegen

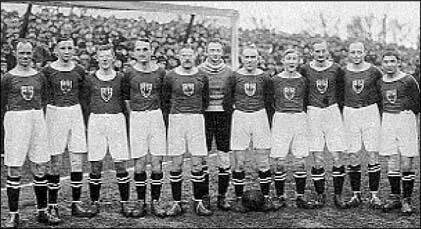

Simon Leiserowitsch (2. von rechts) mit der Berliner Stadtauswahl 1920 in Hamburg.

»NNW« (Norden-Nordwest Berlin) noch einmal ’ran. »Leiserowitsch könnte bei regelmäßigem Training immer noch ein erstklassiger Mann sein. So aber fehlte es am Schluss dort, wo es meistens fehlt: an der Kraft und an der Lust!«, berichten die »Clubnachrichten«.

»Sim« ist weiterhin in der Klubfamilie präsent, fotografiert hat man ihn z.B. im Mommsen Stadion anlässlich der internationalen Partie gegen Car-diff City. Man trennt sich 3:3 von Hakoah Wien, das ausschließlich mit Spielern jüdischen Glaubens besetzt ist, und man hat ihn auf dem Preußen-Platz abgebildet, der Trainer des Teams mit Leiserowitsch ist Professor Nerz, später Reichstrainer und noch später für antisemitische Hetztiraden verantwortlich. In den so genannten »Goldenen Zwanzigern« stehen Simon Leiserowitsch und seine Brüder bei Tennis Borussia im Rampenlicht, denn der Verein inszeniert sich immer wieder eindrucksvoll auf gesellschaftlichem Parkett. Beim Bankett nach dem Spiel gegen die berühmten Corinthians aus London sitzen an den langen Tischen auch Boxmeister Kurt Prenzel samt Ehefrau Fern Andra, ein Stummfilmstar, die Chansonette Trude Hesterberg und der Schauspieler Hans Albers. Und Simon Leiserowitsch, so erinnern sich Zeitgenossen, beherrscht grandios den Krakowiak, einen polnischen Tanz im 2/4-Takt, der im Berliner Taumel gerade in Mode ist.

Als Kaufmann ist Leiserowitsch offensichtlich reichsweit unterwegs. Die Wohnung Badensche Str. 15 in Wilmersdorf, einem gutbürgerlichen Viertel, in dem nahe dem Kurfürstendamm viele Juden leben, hat er vermietet und residiert mit Bruder Fritz in Dresden-Altstadt, wo er 1927 als Kartonagenfabrikant registriert wird. Die Kartonagenfabriken sind ein wichtiger Zulieferer in der Zigarettenindustrie-Metropole an der Elbe, man ist um luxuriöse und fantasievolle Verpackungen für die Glimmstengel bemüht. Weitere Wohnsitze hat Simon Leiserowitsch im Bezirk Mitte und im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin, wo auch sein Vater und die Tante Luise leben; Simons Mutter ist 1917 verstorben und auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee beerdigt worden. Der ältere Bruder Leopold lebt in der Güntzelstr. 55, gleichfalls in Wilmersdorf, das Haus hat er gemeinsam mit Vater Julius um 1918 gekauft. Auch in Hannover muss »Sim« beruflich zu tun gehabt haben, jedenfalls freut er sich beim Spiel Arminia gegen Tennis Borussia, »viele alte Freunde begrüßen zu können«. Ist er in Berlin, spielt er für die Alten Herren seines Vereins: »Eine große und vor allen Dingen recht willkommene Unterstützung bringt uns das Wiedererscheinen unseres lieben Sim, der immer noch der beste Vertreter unseres wichtigen Mittelläuferpostens ist. Durch sein prachtvolles Aufbauspiel bekommt der Sturm die notwendige Unterstützung« (»Clubnachrichten«).

Am 15. Oktober 1928 meldet die Nr. 10 derselben Zeitschrift, Simon Leiserowitsch sei aus der Fußball-Abteilung ausgetreten. In der Spielzeit 1927/28 hat er noch 27 von 32 AH-Begegnungen bestritten. Was der Grund für den Vereinsaustritt gewesen sein mag, wird man niemals erfahren. Danach engagiert er sich beim SC Dresdenia 1898 in der sächsischen Stadt als Funktionär. Wenn Sportgrößen an der Elbe sind, dann trifft sie Leiserowitsch, so den legendären Langläufer Paovo Nurmi, und Rudolf Harbig wird er auch gekannt haben.

Unstetes Privatleben und Emigration

Privat verläuft sein Leben eher unstet. Aus der Verbindung mit Margarete Doempke geht 1917 der nicht-eheliche Sohn Günter Simon hervor. Manfred, geboren 1921 in Dresden, ist das Kind der Ehe mit der Jüdin Herta Revy, die 1923 in Berlin geschieden wird. Im Jahr darauf heiratet Simon Leiserowitsch erneut, diesmal Waleska Schulmann in Dresden, deren jüdische Familie die »Xanthí Cigarettenfabrik A. Schulmann – Dresdner Hoflieferant« (A. steht für Aron) besitzt. Für »Xanthí« arbeitet der Ehemann als Vertreter oder auch als Zulieferer von Kartonagen. 1925 wird in Dresden Sohn Erich geboren. Bei den Schulmanns erfreut sich der Vater offensichtlich keiner großen Beliebtheit, denn 1927 wird auch diese Ehe auf Betreiben der Schwiegereltern geschieden.

Simon kehrt nun nach Berlin zurück, dort heiratet er 1931 Marta Martinu, die später zum jüdischen Glauben konvertiert und in der Folge den Vornamen Miriam trägt. Er arbeitet als Geschäftsführer im »Zentral-Hotel« Unter den Linden und im »Café Trautenau«, Nikolsburger Str. 1, das sein Bruder Leopold, der Konzertmeister, besitzt.

Ein Foto aus dem Familienalbum. Simon Leiserowitsch sitzt ganz rechts.

1933 wird Leiserowitsch noch einmal als Fußballer aktiv, genau am 7. Mai, im jüdischen Sportverein Bar Kochba-Hakoah Berlin, der gegen den Verein ehemaliger Schüler (VES) Berlin antritt, der sechs frühere Tennis-Borussia-Akteure aufbietet. Bei seinem letzten Auftritt auf einem deutschen Fußballfeld erzielt Simon Leiserowitsch zwei Tore. Noch im selben Jahr wandert er nach Palästina aus. Dort arbeitet der Emigrant als Trainer von Makkabi Tel Aviv und als Jugendbetreuer bei Hapoel Tel Aviv. Ein Foto aus jener Zeit zeigt ihn, wie er vor dicht gedrängten Rängen und unter Palmen in kurzen Hosen und Sporthemd eine Mannschaft junger Israelis aufs Feld führt. Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse hat Leiserowitsch keine großen beruflichen Perspektiven, er findet Beschäftigung als Lagerarbeiter, mehr ist nicht bekannt. Nach dem Tod seiner Ehefrau Miriam im Jahr 1959 wohnt er bei einem Neffen. Simon Leiserowitsch stirbt am 11. November 1962 in Tel Aviv.

In Deutschland zurückgeblieben sind Leiserowitschs Vater, die vier Geschwister, zwei Ex-Frauen, die Mutter seines ersten Sohnes und zwei weitere Söhne. Waleska Schulmann, die zweite Gattin, zieht sich mit Sohn Erich Leiserowitsch in den kleinen sächsischen Ort Stenz bei Königsbrück zurück, wo sie eine Gärtnerei besitzt. Der junge Erich besucht für anderthalb Jahre die Jüdische Reform-Gemeinde-Schule in Berlin und wohnt bei Onkel Fritz Leiserowitsch, der für ihn zur Vaterfigur wird. Über Frankreich, Spanien und Portugal entkommen Mutter Waleska und Sohn Erich noch 1941 auf einem US-Frachter. Geschwister von Waleska, die in den USA leben, haben die Flucht ermöglicht. Beide amerikanisieren ihre Namen; die Mutter nennt sich nun Valesca Leiseroff, der Sohn Eric Leiseroff.

Eric Leiseroff tritt nach nur dreieinhalb Jahren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten der US-Army bei: »Es war für mich eine große Genugtuung, als junger Mann, der gerade 19 Jahre alt geworden war, nach Deutschland zurückzukehren und gegen die Nazis zu kämpfen.« Seine Lebensgeschichte hat er für das Buch »Liberation Day« erzählt.

»Grauenhafte Tage«

Der Corporal Leiseroff des 353rd Infantry Regiment der 89th Infantry Division der US-Army beginnt, in Deutschland nach den Angehörigen zu forschen. »Ich wurde in diesen Tagen bitter enttäuscht. Ich forschte nach meiner Familie und damit meine ich nicht Cousins vierten Grades. Ich meine Onkel, Großväter und Cousins ersten Grades und zweiten Grades. Aber überall, wohin ich ging, fand ich heraus, dass sie ermordet worden waren. Es waren grauenhafte Tage. Aus meinen Briefen nach Hause an meine Mutter sprach der Hass. Sehe ich mir heute die Briefe an und begegne diesem Hass, dann sage ich mir: ›Mein Gott, das bin nicht ich.‹«

Читать дальше