Anders als der FC Bayern, durfte sich der TSV 1860 der uneingeschränkten Protektion durch die braunen Machthaber erfreuen. Wann immer die »Löwen« finanzielle Probleme plagten, durfte sich der Verein der Unterstützung durch die NSDAP-Stadtratsfraktion sicher sein. Dem FC Bayern wurde hingegen nie verziehen, dass er einst ein »Judenclub« gewesen war und seine Nazifizierung zunächst mehr oder weniger sabotiert hatte. Deutlich wurde dies u.a., als der Klub im März 1944 die Südbayerische Meisterschaft gewann. Als der Leiter des Stadtamtes für Leibesübungen, Ludwig Behr, dem Oberbürgermeister Fiehler eine Ehrung der Meisterelf vorschlug, ähnlich der, die der TSV 1860 ein Jahr vorher erhalten hatte, wurde dies mit der Bemerkung abgelehnt, »dass bei 1860 andere Beziehungen zur Stadt bestehen durch die Ratsherrn Gleixner und Dr. Ketterer, (und) dass der FC Bayern bis zur Machtübernahme von einem Juden geführt worden ist…«. 30 Anton Löffelmeier, der im Auftrag des Stadtarchivs München die Geschichte des Müchener Fußballs in den NS-Jahren aufarbeitete: »Die Tatsache, dass der FC Bayern viele jüdische Mitglieder hatte, die teilweise in leitenden Funktionen mitarbeiteten, und dass noch dazu ein Jude jahrelang den Verein geleitet hatte und man sich im März 1933 nicht sofort von ihm getrennt hatte, sollte den Bayern das ganze ›Dritte Reich‹ hindurch als Makel anhängen.« 31

Auch die Reamateurisierung des vor der Nazi-Herrschaft auf dem Sprung zum Professionalismus befindlichen deutschen Spitzenfußballs machte dem FC Bayern zu schaffen. Zumindest hieß es in der »Fußball-Woche«: »Nicht überall ist die Umstellung vom Spesen-Amateur auf den ›bargeldlosen‹ Amateur von heute auf morgen ohne Verluste möglich gewesen. Besonders schwer scheint es in dieser Hinsicht Bayern München gehabt zu haben. Wie anders sollte man es deuten, wenn Hans Tusch, ein alter Bayern-Freund, im Münchener ›Sport-Telegraf‹ in einem größeren Artikel von einem Umlagerungsprozess der Spielstärke spricht, der bei Bayern am krassesten zum Ausdruck komme und wenn in diesem Aufsatz mit deutlicher Bezugnahme auf die Rothosen von Verfallserscheinungen geschrieben wird. (…) Wenn man das liest, dann darf man wohl die Folgerung ziehen, dass es bei Bayern im Gegensatz zum Lokalrivalen 1860 beträchtliche Schwierigkeiten bei der Umstellung auf das neue Amateurgesetz geben wird.« 32

KZ und Emigration

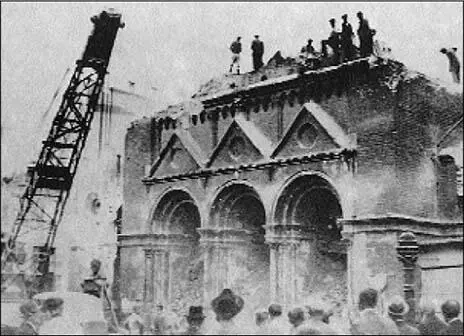

Das Jahr 1938 sah eine Eskalation der Gewaltmaßnahmen gegen Juden, die ihren Höhepunkt in der so genannten Reichskristallnacht fanden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November zündeten SA-Männer und Parteiformationen überall im Reich jüdische Gotteshäuser an, demolierten jüdische Geschäfte und Wohnungen. Über 26.000 Juden wurden festgenommen und in Konzentrationslager gebracht. In München waren es ungefähr tausend männliche Juden, die verhaftet, verschleppt, verprügelt und gedemütigt wurden. 24 von ihnen kamen in Dachau ums Leben. Der polnische Jude Joachim Bloth wurde noch in seiner Wohnung von einem SA-Mann kaltblütig erschossen. Einige Juden sahen im Suizid den einzigen Ausweg vor dem braunen Terror. Die alte Synagoge an der Herzog-Rudolf-Straße ging in Flammen auf, und unzählige jüdische Geschäfte und Kaufhäuser wurden demoliert. Einige Monate zuvor war bereits die Synagoge am Lehnbachplatz abgerissen worden – aus »verkehrstechnischen Gründen«, wie es hieß. 33

Die jüdischen und ausländischen Besitzer der Münchener Kaufhäuser waren bereits vor der Machtergreifung ins Fadenkreuz der nationalsozialistischen Propaganda geraten. Darunter auch das »jüdische« Kaufhaus Hermann Tietz am Hauptbahnhof (heute Hertie), dessen Firmenmannschaft einst unter dem Dach des FC Bayern gekickt hatte.

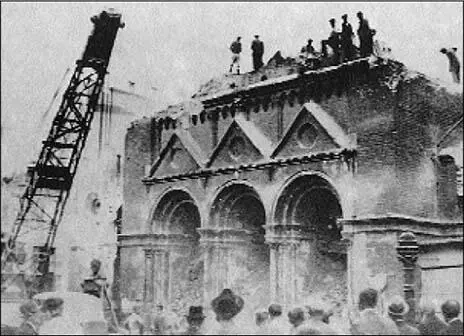

Abriss der Synagoge am Lenbachplatz, 1938.

Unter den am 10. November 1938 Verhafteten war auch Kurt Landauer, den die Nazis aus der Wäschefirma Rosa Klauber verschleppten. Landauer wurde ins KZ Dachau gebracht. Im Zugangsnummernbuch des Konzentrationslagers finden sich bezüglich Landauer folgende Angaben: Häftlingsnummer: 20009. Die Spalte »Zugangsdatum« ist bei Landauer leer. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich allerdings, dass es der 10. November 1938 gewesen sein muss. Als Haftgrund wird »Schutzhäftling/Jude« genannt, als Beruf »kaufmännischer Angestellter«. Die Adresse wird mit »Klemensstraße 41« angegeben, eine Adresse in Schwabing und in unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten offiziellen Bayern-Platz. 34

Otto Blumenthal, ein Mithäftling Kurt Landauers, über die ersten Stunden im Lager: »Wir wurden in eine Baracke geführt und mussten unsere Sachen und Kleider abgeben. Sämtliche Seifen, Zahnbürsten und Zahnpasten wurden uns fortgenommen und auf einem Haufen auf der Erde gesammelt. (…) Wir waren nun splitterfasernackt und konnten jetzt sehen, wie viele von uns blutige Striemen hatten. Wir erhielten Schuhe, richtige, sehr feste Kommissstiefel, einen Sträflingsanzug, blau-weiß gestreift, aus dem bereits beschriebenen Sommerdrillich, ein Hemd, wurden wie die Zuchthäusler kahl geschoren, alle Bärte fielen, alle Schnurrbärte, und mit den neu empfangenen Sachen ging’s hinein in den Baderaum. Hier feierte nun der Sadismus unserer Wärter wahre Orgien. Was sie mit den nackten, wehrlosen Juden dort anstellten, spottet jeder Beschreibung. Duschen mit fast kochend heißem Wasser, Duschen mit eiskaltem Wasser, Abspritzen mit Wasserschläuchen, Abbürsten mit Schrubbern und Besen.« 35 Nach vier Wochen wurde Landauer gemeinsam mit anderen Gefangenen wieder freigelassen. Blumenthal über den Tag der Entlassung: »Die Turmuhr über dem ›Schurhaus‹, der Wache, schlug gerade halb zwei, es war auf die Minute genau vier Wochen nach meiner Verhaftung, als wir das Tor des Konzentrationslagers hinter uns ließen und wieder in die Welt traten. Eine Gruppe marschierte an uns vorbei, arme Kameraden, die noch weiter schmachten mussten. Sie sangen: ›Und kommt einmal die schöne Zeit, wo aus der Schutzhaft wir befreit…‹. Wir marschierten jetzt auf die Straße, zum Bahnhof Dachau. Noch immer unter SS-Begleitung. Vorne setzten sie die Hüte auf. Welches Gefühl! Die Welt, Autos. Jeder Schritt ein Schritt in die Freiheit, nach Haus! In Dachau bestiegen wir den Zug nach München, die SS blieb zurück, wir waren frei. In München erwartete uns ein jüdisches Komitee. Wir wurden in einen abgesperrten Warteraum geführt und bekamen Tee und trockenes Brot. Jetzt erst merkten wir, dass wir Hunger hatten. Wir waren erschöpft vor Aufregung und Freude und sehr gerührt, dass für uns gesorgt wurde.« 36

Auch Kurt Landauer kam nach 33 Tagen wieder frei, »weil ich als früherer Frontkämpfer zur schnelleren Entlassung kam«. 37 Zu seinem Arbeitsplatz konnte Landauer allerdings nicht mehr zurückkehren. Während seiner Haftzeit wurde auch die Firma Rosa Klauber »arisiert« und Landauer durch die Nachfolgefirma Lüdecke & Straub mit sofortiger Wirkung seiner Dienste enthoben. Landauer war somit erwerbslos.

In der Zeit vom 1. Januar 1938 bis zum Auswanderungsverbot am 1. Oktober 1939 gelang reichsweit noch etwa 170.000 Menschen die Flucht. So auch Kurt Landauer, der am 15. Mai 1939 in die Schweiz nach Genf emigrieren konnte, dorthin, wo einige Jahre zuvor auch Bensemann Zuflucht gefunden hatte. (Bensemann zog 1934 nach Montreux am Genfer See, wo er noch im gleichen Jahr verstarb.) Zu diesem Zeitpunkt war es für flüchtende Juden bereits äußerst schwierig, in das »neutrale« Land zu gelangen. In Genf lebten bereits Angehörige der Familie Klauber, die Landauer bei der Einwanderung halfen. In Genf unterhielt Landauer Kontakte zum FC Servette, gegen den die Bayern vor 1933 wiederholt Freundschaftsspiele bestritten hatten. Als die Bayern-Elf nun wieder in Genf gastierte, saß auch Landauer auf der Tribüne. Die Mannschaft ließ es sich nicht nehmen, ihren langjährigen Präsidenten zu begrüßen, wofür sie nach ihrer Heimkehr von den Machthabern schwer gescholten wurde.

Читать дальше