Die jüdischen Kaufleute in der Kaufingerstraße waren von den Nazis längst enteignet worden, viele von ihnen wurden später auch ermordet. Ihr Eigentum ging an »Arier« deutscher oder auch US-amerikanischer Nationalität. Bis 1938 gehörte die Kaufingerstraße 26, die an die Woolworth AG Berlin vermietet war, den Brüdern Kurt und Franz Landauer. Am 9. November 1939 übernahm Woolworth die Immobilie als Besitz.

Kurt Landauers Geschwister Dr. Paul Gabriel, Franz und Leo wurden von den Nazis ermordet. Paul Gabriel wurde im November 1941 in den Osten deportiert. Mit etwa 1.000 anderen Juden wurde er am 25. November 1941 in Kowno (Kaunas/Litauen) von Angehörigen der Einsatzgruppe A erschossen. Franz Landauer konnte 1939 den nationalsozialistischen Judenjägern zunächst durch Flucht nach Amsterdam entkommen. Als ihn ein Denunziant wegen despektierlicher Äußerungen über die Nazi-Okkupanten denunzierte, wurde Franz Landauer verhaftet und in München vor Gericht gestellt. Auf der Fahrt nach München wurde Franz Landauer von einem Gestapo-Beamten »begleitet«, der von ihm wissen wollte, ob er ein Bruder des ehemaligen Bayern-Präsidenten sei. Als Franz Landauer dies bejahte, offenbarte sich der Gestapo-Mann als Bayern-Fan, was für den Gefangenen wenigstens eine angenehme Reise zur Folge hatte. In München wurde Franz Landauer freigesprochen und kehrte nach Amsterdam zurück. Nach einer erneuten Verhaftung kam Franz Landauer 1943 im KZ Westerbork ums Leben.

Leo Landauer, der 1939 nach Berlin umgezogen war, kam 1942 im Vernichtungslager Majdanek um. Gabriele Landauer, verheiratete Rosenthal, wurde am 4. April 1942 nach Piaski deportiert und gilt seither als verschollen. Außer Kurt überlebte nur noch eine weitere Schwester namens Henny den Nazi-Terror. Henny Landauer hatte 1919 den Rechtsanwalt Julius Siegel geheiratet. Das Paar emigrierte 1934 nach Palästina, nachdem die Nazis Dr. Julius Siegel durch die Straßen Münchens getrieben hatte. Henny Siegel-Landauer starb 1973 in Israel. Ihr Sohn Uri (Jg. 1922) kehrte Mitte der 1950er nach München zurück, wo er in die Fußstapfen seines Vaters trat und als Rechtsanwalt arbeitete. Der Neffe von Kurt Landauer ist der letzte Überlebende der Familie. 38

Auf der offiziellen Internetseite der Gemeinde Planegg, der Heimat der Landauer-Familie, heißt es über die NS-Zeit: »Nicht vergessen und verdrängt werden darf das Leid und Unrecht, das in der Zeit des Nationalsozialismus auch in unserer Gemeinde vor allem jüdischen Mitbürgern angetan wurde. In der so genannten Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es zu einer größeren Aktion gegen Dr. Rudolf Frhr. von Hirsch. Das Schloss wurde angezündet, wobei mehrere Zimmer ausbrannten. Sämtliche jüdischen Mitbürger wurden, soweit sie sich nicht durch Auswanderung retten konnten, in Konzentrationslager eingeliefert, zwei Familien kamen dabei ums Leben.« 39

Als die US-Armee am 30. April 1945 München, die einstige »Hauptstadt der Bewegung«, übernahm, lebten nur noch 84 Juden in der Stadt.

Landauer, die Zweite

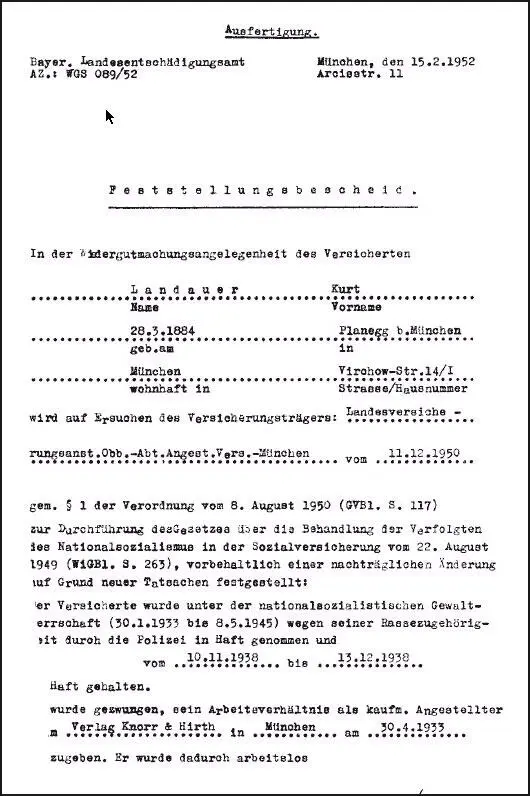

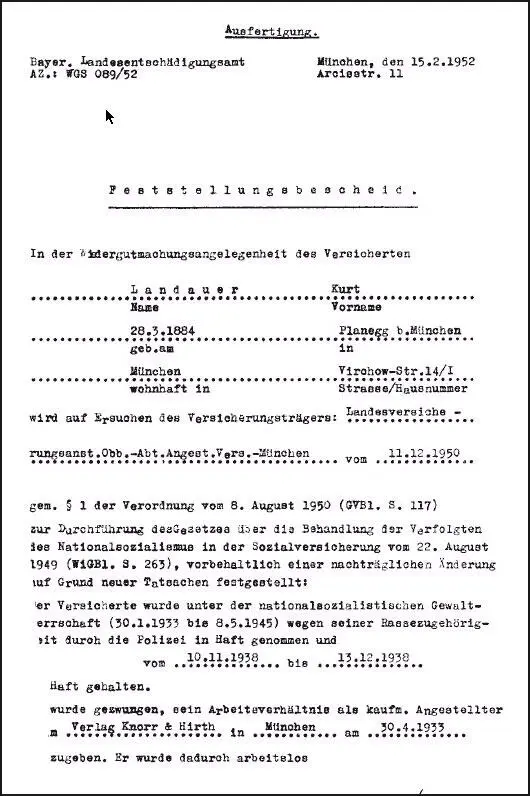

Am 26. Juni 1947 kehrte Landauer nach München zurück. Das »Sport-Magazin« meldete: »Kurt Landauer, süddeutscher Fußballpionier, ist zurück aus der Emigration.« 40 Der mittlerweile 63-jährige Landauer, der nun in der Virchowstraße 14 wohnte, blieb noch bis zum 31. Dezember 1949 erwerbslos. »In der Schweiz hatte ich keinerlei Verdienstmöglichkeiten und bin dann auch aus diesem Grunde wieder nach Deutschland zurückgekehrt. (…) Nach meiner Rückkehr nach Deutschland habe ich zunächst gar nichts getan, es war mir nicht möglich gewesen, irgendwo unterzukommen. Dies gelang mir erst ein Jahr nach der Währungsreform durch das persönliche Entgegenkommen des Herrn Stadtrat Richard Pflaum, wo ich dann in seinem Verlag, dem Richard Pflaum Verlag, München, ab 1. November 1948 bis zum 31. Oktober 1949 tätig gewesen bin.« 41

Bescheid in der »Wiedergutmachungsangelegenheit « Kurt Landauer.

1947 wählte die Jahreshauptversammlung des FC Bayern Kurt Landauer erneut zum Präsidenten, der er nun bis 1951 blieb, bevor er, 65-jährig, für immer zurücktrat. Nach Gründung der Oberligen und der Einführung des Vertragsspielers war Landauer auch noch Vorsitzender der Interessensgemeinschaft der süddeutschen Vertragsspielervereine. Mit insgesamt 16 Amtsjahren wird Kurt Landauer in der Geschichte der Bayern-Präsidenten nur von Wilhelm Neudecker übertroffen.

Auch ein anderer Nazi-Gegner kehrte zurück in Amt und Würden. Seit dem 4.Mai 1945 hieß Münchens Oberbürgermeister wieder Karl Scharnagl, ein alter Bekannter Landauers. Bereits vier Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Amerikaner den integren Politiker wieder eingesetzt. Scharnagl in seiner ersten Rede vor dem von der Besatzungsmacht eingesetzten Stadtrat: »Wir können uns nicht scharf genug trennen von allen jenen, die durch ihre Mitarbeit in mehr oder minder großem Maße die NSDAP hochgebracht und ihr verbrecherisches Treiben so viele Jahre hindurch gestützt haben.Wir wollen keine Hass- und Vergeltungspolitik betreiben; wir wollen und müssen aber verhindern, dass auch nur Reste dieser verkommenen Anschauung gewissenloser Elemente in unserer Bevölkerung und vor allem im öffentlichen Leben bestehen bleiben können.« 42

Mit Landauer und Scharnagl besaß der FC Bayern nun gute Karten – auch und gerade gegenüber dem Lokalrivalen TSV 1860. Während die Behörden dem TSV 1860 wegen dessen Kollaboration mit dem NS-Regime mit gewisser Reserviertheit begegneten, konnte der FC Bayern seine anfängliche Abneigung gegenüber der braunen Herrschaft und das langjährige Mitwirken von jüdischen Bürgern geltend machen. Hier war vor allem die Person Landauers behilflich, der nun beim FC Bayern eine ähnliche Funktion erfüllte wie der eine oder andere Kommunist bei dem einen oder anderen Verein im Ruhrgebiet.

In einem vom 20. August 1947 datierten Schreiben Landauers an die alliierten Behörden, in dem er diesen mitteilt, er habe wieder die Leitung des FC Bayern übernommen, heißt es u.a.: »Getreu den Traditionen unseres Clubs werden wir auch weiterhin Ihre Bestrebungen fördern helfen.« 43

Bereits eine Woche nach der Kapitulation hatte der FC Bayern gegenüber Oberbürgermeister Scharnagl geltend gemacht, dass »wir bisher als ›Juden-Club‹, der es ablehnte, sich eine nationalsozialistische Vereinsführung aufzwingen zu lassen, mit allen Mitteln gedrückt wurden«. Der FC Bayern sei bereit, dem Oberbürgermeister »bedingungslos und treu Gefolgschaft zu leisten«, da für den Klub »mit Ihrer Amtsübernahme … eine Zeit neuen Aufbaus begonnen« habe. Der FC Bayern beabsichtige die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs, um »Entspannung und Unterhaltung zu bringen«. Diesbezüglich wurde die Hoffnung ausgedrückt, »dass … weder von Seiten der Besatzungsbehörden noch von Seiten der Stadtverwaltung Bedenken bestehen«. 44

Am 29. Juli 1945 erfolgte auf dem Platz der Hypobank der Anpfiff zum ersten Münchener Nachkriegsderby, das mit einem Remis endete (2:2). Am 26. August 1945 kam es zu einer Neuauflage an der Grünwalder Straße. 12.000 Zuschauer sahen einen klaren 4:0-Sieg des FC Bayern. Die Einnahmen wurden den Verfolgten des Nazi-Regimes gespendet.

Wie hoch Kurt Landauers Reputation im Nachkriegs-München eingeschätzt wurde, dokumentiert ein Streit des FC Bayern mit der amerikanischen Militärverwaltung und der Stadtverwaltung. Landauer warf Direktor Lülff, Leiter des Amts für Leibesübungen vor, bei der Beschlagnahmung von Teilen der neuen Bayern-Heimat Säbener Straße durch das amerikanische Militär nicht genügend Widerstand geleistet zu haben. Lülff wurde daraufhin vom Stadtrat Lettenbauer in Schutz genommen. Der Leiter des Stadtamtes sei vom zuständigen amerikanischen Offizier dreimal hinausgeworfen worden. Es sei unter der Würde eines Deutschen, sich von einem Offizier einer Siegerarmee so behandeln zu lassen. Landauer antwortete mit »Wenn man etwas erreichen will, muss man oft gehen…« Woraufhin Lettenbauer sich genötigt sah, auf die unterschiedlichen Möglichkeiten von Behörde und Landauer zu verweisen. »Das sei durch die persönliche Verbindung von Herrn Landauer zu den Leuten möglich gewesen, die Herrn Landauer als Privatmann anders einschätzen als einen Beamten oder Angestellten einer Behörde, der bei diesen Herren ein Dreck sei.« 45 Seine enorme Reputation gestattete Landauer, die Rolle eines Bittstellers, in dem sich viele Vereine aufgrund ihrer Verstrickung mit den braunen Herrschern und der Besatzungssituation befanden, zu übergehen, um sich stattdessen als Partner und sogar treibende Kraft zu präsentieren. Landauer räumte »mit diplomatischem Geschick wie auch mit energischem, gelegentlich rücksichtslosem Vorgehen seinem Verein Steine aus dem Weg. Statt um Hilfe zu bitten, bietet Landauer Hilfe an.« 46

Читать дальше