Das Missachten prädisponierender genetischer Faktoren, das Bagatellisieren einer beginnenden Selbstwertproblematik und das Ignorieren mangelnder sozialer Kompetenz beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung negativ. Fehlende Krankheitseinsicht kompliziert den Verlauf.

Die bisherigen Theorien zur Entstehung von Essstörungen lassen noch viele Fragen offen. Von den zahlreichen Therapien, die Ärzte und Psychologen anwenden, sind diejenigen am erfolgreichsten, die nicht nur die Symptome behandeln, sondern auch deren Ursachen einbeziehen. Das erfordert auf Seiten des Therapeuten, den »Scheuklappenblick« des eigenen Fachgebietes aufzugeben und den Patienten in seiner Entwicklung als Teil seines sozialen Umfeldes ganzheitlich zu sehen. Ohne Erfolg wird in aller Regel eine Behandlung bleiben, bei der Ärzte primär die körperlichen Beschwerden und Psychologen vorrangig die psychischen Probleme betrachten und die Besonderheiten der frühkindlichen Entwicklung außer Acht lassen.

Die Erkenntnisse aus der neurobiologischen Forschung (Krause und Krause 2009, Braus 2004, Steinhausen 2000, Steinhausen et al. 2010, Freitag und Retz 2007, Simchen 2015, 2009) der letzten Jahre bieten neue Möglichkeiten für eine ursachenzentrierte Therapie, die wir nutzen sollten. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Schwerpunkte auf eine Verhinderung und Frühbehandlung von Essstörungen zu legen. Durch die Beachtung einer ganz bestimmten Persönlichkeitsstruktur, die unter psychischer Belastung mit einer typischen Symptomatik reagiert, lassen sich gefährdete Personengruppen herausfinden und vorbeugend behandeln. Und das schon zu einem Zeitpunkt, der weit vor der meist optisch gestellten Diagnose einer ausgeprägten Essstörung liegt.

Dabei beginnt die kritische Phase einer sich entwickelnden Essstörung oft schon im Kindergartenalter. Es sind die Erwartungen, die die Kinder schon in dieser Zeit an sich und die anderen stellen und die sich bei einigen von ihnen in zunehmender Weise immer weniger erfüllen. Eine immer häufiger (z. T. auch unbewusst) gemachte Erfahrung: »Alles kommt schlechter als erwartet und warum gelingt mir das nicht?«, verunsichert und beeinträchtigt das Selbstvertrauen und die psychische Stabilität der Buben und Mädchen.

»Ich kann das nicht!« – Wenn das zur dauerhaften Erfahrung von Kleinkindern wird, droht ihnen eine psychische Dauerbelastung, auf die sie mit Rückzug und Regression reagieren. Psychische Probleme können mit der Zeit somatisieren, d. h. sie zeigen sich als körperliche Beschwerden. Wird dagegen nichts unternommen, entwickeln sie sich in einem zweiten Schritt zur manifesten körperlichen Erkrankung. Eine typische Krankheitsgruppe sind die Essstörungen mit ihrem Spektrum von Über- bis Untergewicht.

Um unsere Kinder wirksam zu schützen, gilt es, den Entwicklungsprozess psychosomatischer Erkrankungen möglichst frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen, um ihnen ihre seelische Stabilität zu erhalten. Diese Zielsetzung beruht u. a. auf der immer wieder neu gemachten Erfahrung, dass psychisch stabile Personen in der Lage sind, starke psychische Belastungen ohne dauerhaften Schaden zu ertragen. Sie sind fähig, Strategien der Selbstheilung zu entwickeln und diese erfolgreich einzusetzen.

Auch die (beginnende) Essstörung stellt letztlich eine Strategie, einen Versuch der Selbstheilung dar. Hier gilt es, die betroffenen Mädchen und Jungen psychisch zu stabilisieren und ihnen wirksame therapeutische Hilfen anzubieten, noch bevor eine Essstörung zwanghaft wird.

Essstörungen sind sehr häufig das Ergebnis einer misslungenen »Selbstbehandlung« zur Verbesserung des Selbstwertgefühls, das unter einer ständig gespürten Hilflosigkeit bei gleichzeitiger Überforderung durch einen zu hohen Selbstanspruch leidet.

Der frühe Zeitraum, in dem ursprünglich psychogene Beschwerden somatisieren, d. h. sich auf die körperliche Ebene begeben, um sich dort dauerhaft festzusetzen, wird in Forschung und Praxis bisher viel zu wenig beachtet. Diese Phase frühzeitig zu erfassen und nicht erst im Nachhinein, eröffnet neue Möglichkeiten, die sich anbahnende Essstörung noch rechtzeitig zu unterbrechen. Meist wird erst, wenn die Essstörung schon besteht, nach den verschiedensten Ursachen gesucht und diese je nach psychotherapeutischer Ausrichtung bewertet und symptomorientiert behandelt.

Das Wissen um genetische Risiken sollte genutzt werden, damit aus der (individuellen und familiären) Veranlagung keine Krankheit wird. Denn die zentrale Aufgabe der Medizin wird in der Zukunft immer mehr sein, Gesundheit zu erhalten und die Entstehung von Krankheiten zu verhindern.

2.2.2 Veranlagung und Entwicklung als Einheit verursachen Essstörungen

Wer bei seinen Kindern ausgeprägte Formen der Essstörungen verhindern möchte, sollte deren Psychodynamik kennen und auf warnende Frühzeichen achten. Deshalb ist es ratsam, bei einer beginnenden Essstörung rechtzeitig nach einer angeborenen Persönlichkeitsvariante zu suchen, die mit einer veränderten Informationsverarbeitung und einer erhöhten seelischen Verletzlichkeit einhergeht. Fällt diese besondere Verletzlichkeit (Vulnerabilität) bei den Kindern mit einem hohen Selbstanspruch zusammen, wird häufig eine Entwicklung in Gang gesetzt, die unter ganz bestimmten soziokulturellen Umweltbedingungen zur Essstörung führen kann.

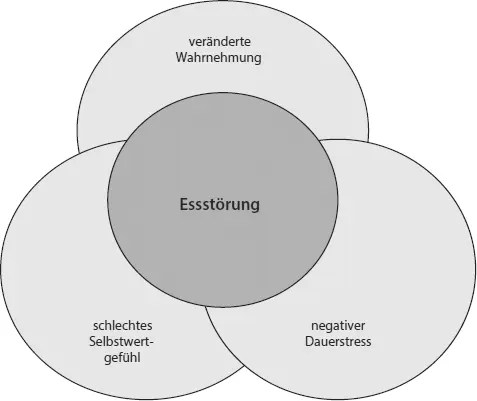

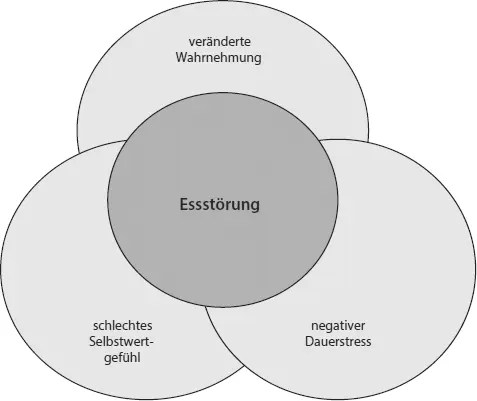

Diese angeborene, genetisch und neurobiologisch bedingte Verletzlichkeit führt zur Schwellensenkung gegenüber sozialen Stressoren. Die Betroffenen reagieren zu sensibel auf Belastungen, was bei fehlenden Kompensationsmöglichkeiten zu negativen Sichtweisen in Bezug auf ihr Selbstvertrauen führt. Alles wird wie durch eine Negativlupe und als gegen sich gerichtet wahrgenommen. Diese veränderte Art der Wahrnehmung wird zum Ausgangspunkt für viele psychische und psychosomatische Erkrankungen (Herpertz-Dahlmann et al. 2003, Meermann und Borgart 2006, Scheer et al. 2007). Genetisch geprägt bleibt sie meist lebenslänglich bestehen. Sich dessen bewusst zu sein, ist eine Voraussetzung zur Entwicklung individueller Strategien, um ohne psychische Beeinträchtigung auf Dauer mit der eigenen angeborenen Verletzlichkeit umgehen zu können. Diese Kompensationsmechanismen können erlernt und trainiert werden, damit sie sich automatisieren und jederzeit verfügbar sind. Ein positiver, stützender Faktor besteht dabei in der oft sehr guten intellektuellen Ausstattung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, die aber deren hohen Anspruch an sich selbst und an andere noch verstärkt.

Diese angeborene und somit genetisch bedingte Verletzlichkeit frühzeitig zu erkennen, die Entwicklung dieser Kinder in den psychisch belastenden Phasen zu begleiten und wenn nötig therapeutisch zu stützen, könnte helfen, die Ausbildung schwerer Essstörungen zu vermeiden. Solche präventiven Maßnahmen sind möglich, wenn man weiß, welche psychischen Belastungen zu welchem Zeitpunkt das psychische Gleichgewicht einer ganz bestimmten Persönlichkeitsgruppe so gefährden, dass die Betroffenen mit Essstörungen reagieren. Denn Essstörungen sind für Kinder und Jugendliche ein Versuch der Selbstbehandlung einer als ausweglos empfundenen Situation. Deshalb muss es das Ziel von Eltern, Lehrern, Ärzten und Psychologen sein, bereits bei den ersten Warnzeichen einer beginnenden Essstörung präventiv und therapeutisch einzugreifen!

Essstörungen umfassen Magersucht, Bulimie und die Esssucht. Alle drei können Varianten ein und derselben Grundstörung sein.

Abb. 2.1: Wichtige Faktoren, die zur Entstehung von Essstörungen beitragen

Warum, wann und unter welchen Voraussetzungen kommt es zu Essstörungen?

Читать дальше