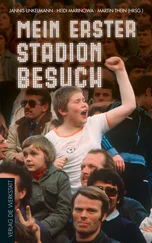

Deutsche Fankultur in den 1980er und 1990er Jahren

Die deutsche Fankultur orientierte sich in seiner Ausdrucks- und Organisationsform, wie gerade kurz skizziert, Mitte bis Ende der 1980er Jahre an den englischen Verhältnissen. Doch das Vorbild England geriet auf Grund einiger schwerer Ausschreitungen und Katastrophen langsam, aber sicher ins Wanken. Gemeint sind die Tragödien mit zahlreichen Toten und Verletzten bei Fußballspielen 1985 in Bradford (57 Tote), im Brüsseler Heysel-Stadion (39 Opfer und 454 Verletzte) sowie 1989 in Sheffield (96 Tote).

Die Folgen dieser tragischen Ereignisse sind für die Fankultur weitreichend und in zweifacher Hinsicht von besonderer Relevanz. Zum einen erfolgte aufgrund dieser Ereignisse eine Stigmatisierung der gesamten Fanszene weltweit. Der Fußballfan war von nun an gewaltbereit und gefährlich. 54Für Presse, Funk und Fernsehen existierte der Fan seitdem nahezu ausschließlich als Randalierer, Säufer und Neonazi. 55

Zum anderen war man in England seit diesen Katastrophen der Auffassung, Stehplätze würden die Gewalt auf den Rängen fördern. Und so wurden bis 1995 alle Stehplätze in den Stadien abgebaut und durch Sitzplätze ersetzt, oder es wurden gleich komplett neue Arenen ohne Stehplätze, dafür aber mit VIP-Logen gebaut. Weitere Konsequenzen waren der Abbau von Zäunen, die Einführung von Stadionverboten, ein generelles Fahnenverbot sowie die Anhebung der Eintrittspreise. Besonders Letzteres veränderte die Fankultur massiv, denn die Leidtragenden dieser Einschränkungen waren die, für die der Fußball mehr war als reiner Konsum und Unterhaltung, zumeist Menschen aus Unter- und Mittelschichtenmilieus, für die der Fußball ein Teil ihrer persönlichen Identität geworden war und die nun durch teure Eintrittspreise aus dem Stadion verdrängt wurden. 56Die Folgen waren eindeutig und sind bis heute unübersehbar. Die Fanszene in England verlor das, was sie ausmachte: Stimmung, Identität und die Eigenschaft, das Fußballspiel als Spektakel zu erleben. Aber es war gerade das, was Deutsche, besonders die jungen Fans, die gerade dazugekommen waren, faszinierte. Die deutsche Fanszene wandte sich ab und orientierte sich südwärts, größtenteils nach Italien, wo schon seit Längerem die Ultraszene die Fankultur bestimmte. Hier fand man das Verlorengegangene in den stimmungsvollen Spielen der Serie A mit bengalischen Feuern, überdimensionalen Fahnen und lautstarken Gesängen wieder. Hinzu kam, dass deutsche Fußballfans durch die neuen Pay-TV-Sender die Spiele der höchsten italienischen Spielklasse nun auch in Deutschland sehen konnten und jeder am Bildschirm miterleben durfte, welche Stimmung in italienischen Stadien herrschte.

Entstehung deutscher Ultragruppen

Seit Anfang der 1990er Jahre nahm die Bedeutung der Fanklubs, in denen zumeist Kuttenfans organisiert waren, in Deutschland rapide ab. 57Mit der Abwendung von den Kuttenfans, „die sich alles gefallen ließen“, aber auch strikt distanziert von den gewalttätigen Hooligans, entstand zunächst eine Mischform zwischen britischem, deutschem und italienischem Fanstil. Es entstanden die sogenanten Supporter. Diese Fanform, so viel darf man vorwegnehmen, wandelte sich jedoch nach und nach in Richtung Ultrastil, da der Stil der italienischen Ultrakultur, gerade für heranwachsende Fans, wie oben beschrieben, wesentlich mehr Orientierungspunkte und Identifikationsmöglichkeiten lieferte als der englische. Dennoch existierten zunächst supporter- und ultraorientierte Fangruppen nebeneinander, denn nicht alle Fans waren sofort von der neuen Fangruppierung, in der zumeist viele junge Menschen organisiert waren, und ihrer eigenwilligen Anfeuerungsart überzeugt. So mussten sich die Ultras Akzeptanz innerhalb der Szene erst erarbeiten.

Dies war aber gerade bei den traditionellen Kuttenfans problematisch: „Viele meiner Freunde fahren schon ewig auf Schalke. Die müssen sich nicht von den Jungen erzählen lassen, wie man den Verein unterstützt“, wird dementsprechend ein traditioneller Schalke-Fan im 11Freunde-Magazin zitiert. 58Im Gegensatz zu den Supportern war zudem die Kenntnis über die Ultrakultur bei traditionellen Fans äußerst gering: „(…) betttuchgroße Fahnen ins Stadion schleppen oder gemeinsam fluchtartig durchs Geviert zu 40 hüpfen, weil es beeindruckend aussieht, wenn das viele Fans gleichzeitig machen? Die Skepsis war groß“. 59Ebenso in der öffentlichen Wahrnehmung, denn die Ultragruppen wurden aufgrund mangelnder Kenntnis, unterstützt durch undifferenzierte Medienberichterstattung, schnell mit den gewaltbereiten Ultras aus Italien gleichgesetzt.

Im weiteren Verlauf orientierten sich immer mehr Gruppen an den Vorbildern aus Italien und passten sich dementsprechend an. Dies geschah jedoch nicht eins zu eins oder als bloße Kopie, sondern mit bedeutenden Veränderungen. So spielten zu Beginn der Verzicht auf das Politische und besonders das Thema Gewalt eine eher untergeordnete Rolle für diese neue, heranwachsende deutsche Fankultur. Der relevanteste Faktor bei der deutsch-italienischen Fankulturadaption ist die Tatsache, dass die Fans lernten, nicht alle Entscheidungen der Verbände oder Vereine hinzunehmen, sondern begriffen, dass sie ein aktiver Teil des Gesamtkonstrukts Fußball sind bzw. sein können. Von dieser neu entdeckten Möglichkeit wurde auch gleich Gebrauch gemacht, um gegen die beschleunigte Kommerzialisierung und Eventisierung des deutschen Fußballs zu protestieren. Es war die Zeit des Pay-TV und der Einführung der Champions League, die Zeit, in der Traditionen gebrochen wurden und Spieltage möglichst gewinnbringend auseinandergezerrt und sogar Stadionnamen an Sponsoren verkauft wurden. Die gerade genannten Entwicklungen und Tendenzen ließen den Fan nicht unberührt, und einige begannen, die Geschehnisse rund um den Fußball kritisch zu hinterfragen. Ausgangspunkt der Entstehung einer kritischen Fanszene war der FC St. Pauli. Im Zuge der oben erwähnten stadionbaulichen Veränderungen protestierten die Fans des Vereins gegen die Pläne für ein neues Stadion. Ein Neu- oder Umbau des Stadions hätte einen erheblichen Eingriff in die Struktur des Stadtteils bedeutet und widersprach so den Wünschen der Fans. Der Protest hatte Erfolg. Es folgten Kampagnen gegen Rassismus, der in der deutschen Fußballlandschaft in den 1980er Jahren zu einem immer größeren Problem wurde. Der FC St. Pauli wurde zum Symbol und Vorbild und bewies, dass es durchaus möglich war, sich gegen kommerzielle Interessen zur Wehr zu setzen. 60

Der Grund, dass sich die ultraorientierten Gruppen mit der Zeit schließlich durchsetzten, liegt in der Tatsache begründet, dass sich die älteren Kutten und Supporter nach und nach aus der aktiven Fanszene zurückzogen und die nachkommende junge Generation, wie eben mehrfach skizziert, von Natur aus eher ultraorientiert war und es noch immer ist.

Doch zunächst: Eine der ersten ultraähnlichen Gruppen in Deutschland waren 1986 die „Fortuna Eagles“ rund um den Verein Fortuna Köln und etwas später, 1989, die „Soccer Boyz“ (heute: „Mad Boyz“) aus Leverkusen. Der große Aufschwung mit rapide steigenden Mitgliederzahlen, mit ausgelöst und gefördert durch das „Sprachrohr“ Internet, kam dann noch vor der Jahrtausendwende. So gründeten sich 1997 zum Beispiel die Gruppe „Eastside Bremen“ (SV Werder Bremen), die „Wilde Horde Köln“ (1. FC Köln) und 1998 unter anderem die „Harlekins Berlin“ (Hertha BSC) oder die „Generation Luzifer“ (1. FC Kaiserslautern). Die Gruppen wuchsen stetig, und erste Soziologen sprachen von einer neuen Bewegung, Jugendkultur oder Szene. 61Mit dem Wachstum der Gruppen wurden auch ihre Motive deutlicher. Ziemlich schnell und durch die klare Artikulation auf Bannern und Doppelhaltern konnten drei bzw. vier Hauptadressaten der neuen Demonstrations- und Protestbewegung in und um deutsche Stadien ausgemacht werden. Dies sind die Medien, die Polizei und die Verbände DFB/DFL (national) bzw. FIFA/UEFA (international). Als Viertes können hier die gegnerischen Ultragruppen genannt werden. Alle Adressaten fungieren in der Szene als mehr oder minder ausgeprägte Feindbilder. 62

Читать дальше