Entstehung von Fanidentität in England

In England kam es Mitte des 19. Jahrhunderts zu bedeutenden demografischen Veränderungen. Die ländliche Bevölkerung zog es mehr und mehr in die Stadt. Die Folge war die Entkopplung traditioneller kultureller Manifestationen, wie z. B. der auf dem Land üblichen regelmäßigen Feste, die den sozialen Austausch und Zusammenhalt förderten. Die nun entstandenen Löcher im sozialen Netz mussten, wie Brändle und Koller feststellen, geflickt werden: 35

„Hier bot und bietet der Fußball auch heute noch ein leicht zugängliches und vor allem unverbindliches Identitätsangebot. Denn man kann sich sicher sein, im Stadion die ‚Anderen‘ zu treffen.“ 36

Hier begegnet man gleichgesinnten Menschen und weiß, dass dies am nächsten Spieltag wieder der Fall sein wird. 37

Der primäre Grund für den Massenboom im englischen Fußball liegt aber in der Arbeitszeitverkürzung und den sinkenden Lebenshaltungskosten. Diese brachten dem Großteil der englischen erwerbstätigen Bevölkerung, der damals ca. 80 Prozent betrug, mehr Freizeit und Geld ein, und so strömten die Arbeiter in bestehende Vereine oder gründeten eigene Arbeitersportvereine. 38Während die Dominanz der Arbeitervereine immer deutlicher wurde, fanden sich Freunde und Arbeitskollegen am Spielfeld ein, um sie anzufeuern. 39

Brändle und Koller machen noch zwei weitere Gründe für den Siegeszug des Fußballs aus, indem sie weitere Hintergründe der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte beleuchten. So beschreiben sie die Affinität des Sports zur Industriearbeit, welche von Einsatz, Kondition und Robustheit geprägt war. Genau diese Eigenschaften wurden auch auf dem Rasen benötigt. Des Weiteren ließ der Fußball Platz für Kreativität und Eigensinn in der so stark reglementierten Industriearbeit.

Den Arbeitern stand, wie oben gezeigt, nun mehr Freizeit zur Verfügung, die es sinnvoll zu nutzen galt. Unternehmen sowie verschiedenste Konfessionen förderten die Gründung von Vereinen, denn es wurde befürchtet, dass die gewonnene Freizeit mit Herumlungern und Sichbetrinken gefüllt werden würde. Hier sehen Brändle und Koller den zweiten wichtigen Faktor zur Entstehung des Massenphänomens Fußball. 40

Entstehung von Fanidentität und der Ultrakultur in Italien

Wie die Wurzeln des Fußballs in England zu finden sind, so verhält es sich mit der Entstehung von Ultragruppen in Italien. Hier entstanden in den 1960er Jahren erste Ultragruppen, die seit jeher mit der Fankultur eng verflochten sind. Die Entwicklung der Szene begann in Norditalien, als sich in der Jugend- und Fankultur, inspiriert durch studentische Proteste und die Arbeiterbewegung, eine linksgerichtete Protestbewegung formierte. Ihr Aufbegehren richtete sich gegen die fortschreitende soziale Ungleichheit in der Gesellschaft Italiens, und ihre Forderungen wurden überwiegend in der Fankurve von Fußballstadien auf Bannern propagiert. 41Aus dem kreativen Potenzial der politischen Demonstrationen gelangten Transparente, Megafone, Doppelhalter, Rauchkörper und bengalische Feuer in die Stadien, die bis heute wichtiger Bestandteil der italienischen Ultraszene sind. 42

Der Ursprung des Begriffs Ultra ist nicht eindeutig festzulegen. Am wahrscheinlichsten ist es aber, dass er auf wütende Anhänger des AC Torino zurückgeht, die nach einer 2:3-Niederlage den Schiedsrichter bis zum Flughafen weit außerhalb von Turin verfolgten. Ein Reporter bezeichnete dieses Verhalten mit dem treffenden Begriff „extrem“, italienisch „ultrà“. 43Dieser Begriff wurde landesweit schnell zum Inbegriff einer neuen Jugend-, Protest- und Fankultur.

Ein erstes Banner mit dem Schriftzug „Ultras“ soll 1964 beim Pokalfinale der Landesmeister in der „Inter-Kurve“ zu sehen gewesen sein. Die Ehre der ersten und ältesten Ultragruppierung schreibt man aber dem schwarz-roten Stadtrivalen, der Gruppe „Fossa dei Leoni“ vom AC Milan zu. 44

In der Folgezeit, um 1969, entstanden in Italien etliche Ultragruppen. Waren es zu Beginn der Szene eher linksgerichtete Gruppen, die sich mit der sozialistischen Bewegung solidarisierten, so entstanden Mitte der 1970er Jahre immer mehr Gruppen, die sich offen zu faschistischen und rechten Ideologien bekannten.

In den 1980er Jahren wurde der Zulauf zu den Ultragruppen immer größer, und so zählte z. B. die Gruppierung „Drughi Bianconeri“ (Juventus Turin) zwischenzeitlich mehr als 10.000 Mitglieder. Zugleich kam es zu immer gewalttätigeren Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Ultragruppen unterschiedlichster Vereine oder politischen Richtungen.

Seit den 1990er Jahren nahm der Einfluss der Ultragruppen auf die Vereinsbegehren extreme Formen an. So wurde z. B. die Einkaufspolitik des Vereins mitbestimmt, was am besten an einem Zitat des Vereinspräsidenten von Hellas Verona, Giambattista Pastorello, gezeigt werden kann. Er gab öffentlich zu: „Meine Fans würden es nicht erlauben, den schwarzen Spieler Patrick Mboma zu verpflichten.“ Des Weiteren stellten Vereine den Ultragruppen Eintrittskarten zur Verfügung, die eigenständig verwaltet werden konnten, aber meist gleich wieder auf dem Schwarzmarkt gewinnbringend verkauft wurden. Selbst der Ordnungsdienst der Kurve wird von den einzelnen Gruppen kontrolliert.

Heute sind mehr als 445 registrierte Ultragruppen mit mehr als 74.000 Mitgliedern in Italien bekannt.

Fanidentität im Nachkriegsdeutschland

Die Entstehung der Fanidentität in Deutschland weist viele Parallelen zu den englischen Verhältnissen auf. So sehen Schulze-Marmeling und Dembowski auch für Deutschland die Einführung des Acht-Stunden-Arbeitstages als wichtigste Voraussetzung für die Ausbreitung des Fußballs. 45Die Entkopplung traditioneller kultureller Manifestationen spiegelt sich in der nachkriegszeitlichen Orientierungslosigkeit der Menschen wider. Die Förderung seitens einzelner Unternehmen sowie verschiedenster Konfessionen und des Staates zeigte sich, anders als in England, besonders in der Ausweitung des Sportstättenbaus. 46Wie in England waren es auch in Deutschland die Arbeitervereine, die durch spielerische Leistung die bürgerlichen Vereine über die Jahre immer mehr ins Abseits drängten. 47

Vor Einführung der Bundesliga 1963, also weit vor der Kommerzialisierung und Professionalisierung des Sports, waren Spieler für die Zuschauer noch greifbare Repräsentanten ihres Viertels, des Orts oder der Stadt und waren ihren Anhängern sozial, kulturell und finanziell nahe. Es war der „Kumpel von nebenan“, mit dem man sich identifizieren konnte. 48So war es undenkbar, dass sich der Spieler auf dem Platz im Regen abrackern musste und der Fan im Stadion unter einem Regendach stand.

Diese Spieler-Fanbeziehung besteht heute, wenn überhaupt, nur noch in Ortsvereinen der unteren Ligen. 49Vielmehr entfernte sich der Spieler vom Fan oder umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen mag. Es herrscht zurzeit ein Verhältnis voller emotionaler Spannung, wobei Verehrung und Verachtung nahe beieinanderliegen. Hortleder beschreibt dies treffend, wenn er sagt: „Man ist bereit, ihn begeistert zu feiern, wenn er gut ist, um ihn ebenso schnell zu verfluchen, wenn er versagt.“ 50

Mit der Professionalisierung des Fußballs entwickelte sich ein neuer Typus Spieler, der nur so lange seinem Verein treu bleibt, bis ein finanziell besseres Angebot für ihn vorliegt oder der sportliche Erfolg des Vereins gewährleistet ist. Dieser Spieler zeichnet sich nicht nur durch die eben beschriebene räumliche Mobilität aus, sondern auch durch die Distanz zum Fan. 51

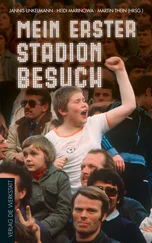

Bedingt durch stadionbauliche Veränderungen (z. B. das Trennen der Blöcke durch Zäune) für die WM 1974 in Deutschland konnte sich erstmals eine eigenständige jugendliche Fankultur entwickeln. Diese sammelte sich von nun an in den Kurven hinter den Toren eines Stadions, da hier die Eintrittspreise aufgrund der schlechten Sicht am günstigsten waren. Von diesen Bereichen aus entstanden nach britischem Vorbild bestimmte Rituale wie das Anfeuern einer Mannschaft oder das Schwenken von Fahnen. 52Die Stehkurve entwickelte sich zu einem Ort, an dem vorwiegend Jugendliche unter sich und doch vor den Augen der übrigen, zumeist älteren Stadionbesucher Formen körperbetonter Selbstdarstellung entwickeln konnten. Der Platz in der Kurve fungiert für jugendliche Fans als Freiraum außerhalb der Erwachsenenwelt, wo sie ihre Ideale ausleben können und sich so ihre eigene Ordnung schaffen. 53

Читать дальше