Ich fragte Jaschina nach Lews Verhältnis zu den deutschen Nationalspielern – zu Seeler, Beckenbauer, Schnellinger und Schulz. Ja, Schnellinger, den habe ihr Mann gemocht. „Der hatte einen guten Humor.“ Beckenbauer sei damals für sein Buch über seine Freunde und seine Gegner bei ihnen zu Hause gewesen. Als ich ihr erzählte, dass ich nicht verstehen könnte, warum ihrem Mann bei den Spielen mit der Europaund Weltauswahl besonders an einem guten Verhältnis mit den deutschen Spielern gelegen war, trotz des Überfalls der Deutschen auf die Sowjetunion, trotz der Millionen Toten, antwortete Jaschina mit einem sehr gerade auf mich gerichteten Blick: „Wir betrachteten die Deutschen nicht als Feinde, sondern als Freunde. Wir haben Deutschland nicht als ein Land gesehen, gegen das wir Krieg geführt haben.“ Die Klarheit und Bestimmtheit, in der sie dies aussprach, war beeindruckend, aber auch irritierend. So richtig werde ich diesen generösen Umgang mit der Geschichte und den Verbrechen meiner Vorfahren nie begreifen.

Wir haben dann doch noch gegessen. Das von Jaschina empfohlene „Business-Menü“. Preiswert und exzellent. Dabei erzählte sie uns, dass sie dieses Restaurant öfters besuchen würde. Es liege in der Nähe ihrer Wohnung, in der sie bereits seit über 50 Jahren lebe. Im Übrigen habe sie in diesem Restaurant auch ihren 80. Geburtstag gefeiert …

Nach gut zweieinhalb Stunden verabschiedeten wir uns von Jaschina, auf die ihre vier Urenkel warteten. Zum Abschied sagte sie uns: „Lew wusste die Aufmerksamkeit seiner internationalen Freunde sehr zu schätzen. Ich sende hiermit den Deutschen meine herzlichen Grüße!“

Für Lothar, diesen qualmenden Glückspilz, gab es dann noch eine Verlängerung. Eine weitere Zigarette mit Frau Jaschina draußen vor der Tür – bei klirrender Kälte, aber unter einem wolkenfreien blauen Himmel und bei strahlender Sonne.

* * *

Kaum zurück in Deutschland, erhielt ich aus Moskau eine E-Mail von Lothar, der wie ich aus dem Ruhrgebiet stammt, aber aus völlig anderen sozialen Verhältnissen. „Gestern Abend ging mir noch einmal das Treffen mit Frau Jaschina durch den Kopf. Als ich um die zehn Jahre alt war und wir auf der Wiese in unserer Wohnanlage Fußball spielten, hatte jeder eine bestimmte Rolle, der eine war Pelé, der andere Seeler, wieder ein anderer war Gento. Wenn ich im Tor stand, war es überhaupt keine Frage, dass ich Lew Jaschin war. Hätte mir damals jemand erzählt: ‚Du wirst mal in gut 50 Jahren in Moskau vor einem Café stehen und gemeinsam mit Lew Jaschins Frau eine Zigarette rauchen‘, ich hätte ihn nicht verstanden. Erstens waren die Jaschins für mich schon richtig alt, ich hätte nicht geglaubt, dass einer von beiden so lange leben würde, zweitens wusste ich gar nicht, wo Moskau liegt, drittens habe ich damals noch gar nicht geraucht, und zu guter Letzt war die Idee, dass ich als damals Zehnjähriger jemals über 60 Jahre alt werden würde, so weit weg von meiner empfundenen Realität, dass ich wahrscheinlich nur gesagt hätte: ‚Du spinnst.‘ Ist schon echt unglaublich, wie das Leben manchmal so spielt. Völlig unberechenbar, zumindest mein Leben.“ Ja, völlig unberechenbar, und nicht nur seins.

* * *

Bei folgenden Personen, die mir in irgendeiner Weise bei diesem Buch geholfen haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken: Bernd Beyer, Oxana Grischenko, Hardy Grüne, Rainer Holzschuh, Ulrich Matheja, Willi Schulz, Uwe Seeler, Gottfried Weise, Manfred Zeller sowie Birgit Althoff und Lothar Szych, die in Moskau fantastische Gastgeber waren. Vor allem die Abendessen (einschließlich „Russen-Disco“) werden meine Frau Lisa und ich nicht so schnell vergessen. Moskau ist keine Stadt, in die man sich auf Anhieb verliebt. Aber eine sehr interessante Stadt. Sie wird uns wiedersehen.

Dietrich Schulze-Marmeling Februar 2017

Zu Besuch bei Walentina Jaschina. Neben ihr sitzt Autor Dietrich Schulze-Marmeling, gegenüber Dolmetscherin Oxana Grischenko und Lothar Szych.

Die nach dem Dynamo-Stadion benannte U-Bahn-Station in Moskau.

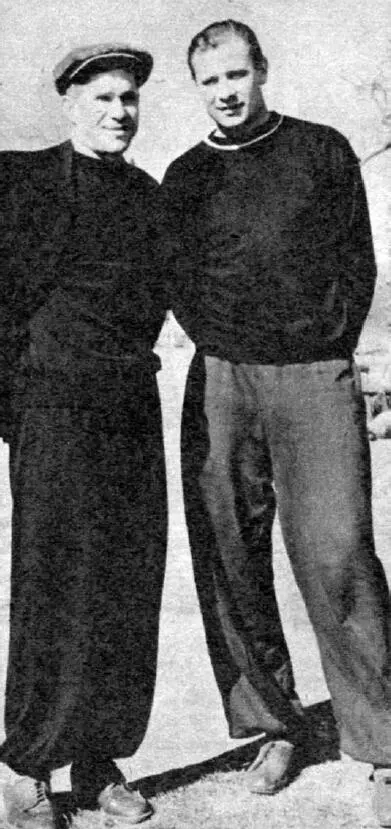

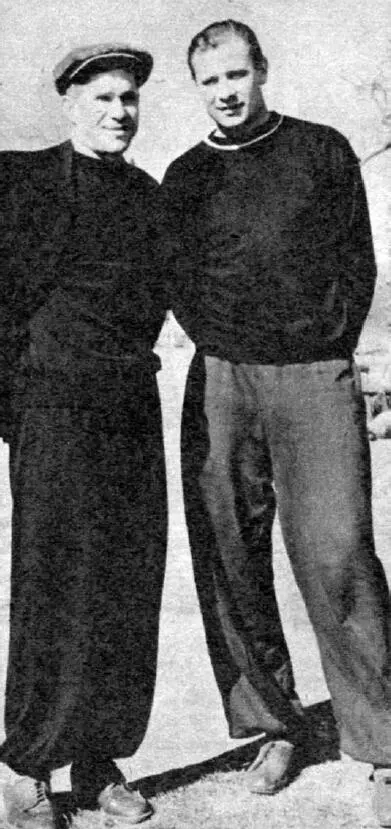

Jaschin (rechts) mit seinem Vorgänger und Lehrmeister: „Tiger“ Alexander Khomich.

KAPITEL 1

Russischer und sowjetischer Fußball vor Lew Jaschin

Lew Jaschin verbrachte seine Zeit als Vereinsfußballer komplett bei Dynamo Moskau, dem Klub des Geheimdienstes bzw. des Innenministeriums und bis in die 1970er Jahre einer der führenden Vereine des Landes. In Russland bzw. der Sowjetunion wurde die Entwicklung des Fußballs durch die Abfolge von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg lange Zeit gebremst. Ligen besaßen zunächst nur lokalen Charakter, erst 1936 wurde eine nationale Liga gegründet. Erste Meister waren Dynamo und der Lokalrivale Spartak. Die Dynamik des sowjetischen Fußballs wurde nun vom Antagonismus zwischen diesen beiden Klubs angetrieben. Geheimdienstchef und Dynamo-Boss Lawrenti Beria versuchte dabei, das populärere Spartak auch mithilfe von Repression vom Thron zu stoßen.

Ende der 1930er / Anfang der 1940er sorgte Dynamo-Trainer Boris Arkadiew für eine taktische Modernisierung des sowjetischen Fußballs. Im September 1945 war Dynamo das erste sowjetische Team, das auf westeuropäischem Boden spielte. Eine Tour durch Großbritannien hinterließ auch im Westen nachhaltigen Eindruck. Star der Dynamo-Expedition war ihr Torhüter Alexander Khomich, später ein Mentor des jungen Lew Jaschin.

Britische Anfänge

Auch in Russland waren es Briten, die den Fußball ins Land brachten. In den 1860ern traten britische Seeleute im Hafen von Odessa vor den Ball. Zum Zentrum fußballerischer Aktivitäten avancierte bald St. Petersburg, wo das Fußballteam des 1888 gegründeten „Sankt Petersburger Kreises der Amateursportler“ regelmäßig gegen die Besatzungen englischer Schiffe antrat.

1890 wurde in Moskau eine Liga der Fabrikvereine gegründet, doch die erste richtige Fußballliga Russlands konnte St. Petersburg für sich reklamieren. 1901 wurde hier die St. Petersburg Football League aus der Taufe gehoben, die zunächst von Teams dominiert wurde, die Engländer und andere ausländische Bürger gegründet hatten. 1908 konnte erstmals ein russisches Team den Titel gewinnen. Ein Jahr später verließen einige starke Ausländerteams die Football League und gründeten eine eigene Liga, die „Russische Gesellschaft der Amateurfußballer“. Diese spielte ab 1910 um einen Pokal, den der britische Botschafter Alan Nicholson gestiftet hatte. 1911 kam es zur Wiedervereinigung der beiden Ligen, aber die Teams der Ausländer hatten sportlich den Anschluss verloren und zogen sich bald ganz vom Spielbetrieb zurück. Der russisch-englische Spielverkehr, der für die damalige Zeit viele Zuschauer mobilisierte, war damit beendet.

1911 startete auch eine gesamtrussische Liga, in der aber nur Stadtauswahlmannschaften spielten und die nur kurzlebig war. 1913 bekam auch Moskau eine eigene Stadtliga, die von 25 Klubs gebildet wurde. In der St. Petersburger Liga spielten zu dieser Zeit 23 Mannschaften.

Erste Länderspiele

1912 war mit dem Rossijski Fotbolny Sojus (RFS) ein nationaler Dachverband gegründet worden. Ebenfalls 1912 bestritt Russland beim olympischen Fußballturnier in Stockholm seine ersten Länderspiele. Die Ergebnisse waren ernüchternd. Gegen Finnland, das damals noch zum russischen Kaiserreich gehörte, verlor man am 30. Juni 1912 mit 1:2. Gegen Deutschland kassierte man einen Tag später eine 0:16-Klatsche, bei der der deutsche Stürmer Gottfried Fuchs mit zehn Toren einen noch heute gültigen Rekord aufstellte. Allerdings bestand die russische Elf vornehmlich aus Leichtathleten. Der Ball war nicht ihr Freund. Außerdem hatten beide Teams am Vorabend gemeinsam gesoffen – die Russen offensichtlich etwas mehr als die Deutschen.

Читать дальше