Figura 2.10 Figuras de la colección de Leocadio María Arango: a la izquierda, colgante de tumbaga con procedencia de Frontino; a la derecha, poporo de oro con procedencia de Samarraya

Fuente: Colección Museo del Oro, Banco de la República. Fotos de Clark M. Rodríguez: izquierda, O00417, y Rudolf Schrimpff: derecha, O00382.

Por otra parte, en el Catálogo General del Museo de Bogotá, publicado en 1917, figura una “cabeza de piedra de forma elíptica, casi circular”, hallada por “el indio Marco” en una guaca en los alrededores de Baudó, de la que se indica también que se obtuvieron “unas 30 libras de oro” (Restrepo 1917a, 54).

Ahora bien, la relativa visibilidad que había alcanzado el Chocó norte en el panorama de la arqueología de finales del siglo xix e inicios del xx fue opacada debido a dos circunstancias. En primer lugar, predominaba la concepción de que el esplendor de las sociedades indígenas precolombinas había que buscarlo en otras regiones, sobre todo en aquellas en donde se encontraban las elites de los nacientes Estados de México, Perú y la Nueva Granada. Los denominados chibchas o muiscas de los alrededores de Bogotá fueron posicionados como la tercera civilización precolombina de América, solo superada por los aztecas y los incas, en un esquema de jerarquización que haría carrera por entonces y hasta tiempos recientes (Piazzini 2016b).

En segundo lugar, la riqueza arqueológica del Chocó norte, y la particularidad de las pocas evidencias allí registradas, fue obliterada, por efecto de la construcción de etiquetas como Chiriquí y Quimbaya. En la provincia de Chiriquí, al occidente de Panamá, se produjo una verdadera fiebre de oro a mediados del siglo xix, a raíz del descubrimiento de guacas indígenas que con frecuencia contenían piezas de orfebrería (Bollaert 1860a; Merrit 1869). A partir de entonces, y en la medida en que panameños y extranjeros de la más diversa procedencia participaban de los circuitos mercantiles que iban de las guacas a los intermediarios, las casas comerciales y de subastas, y de allí a las colecciones privadas y gubernamentales, durante la segunda mitad del siglo xix lo chiriquí adquirió gran renombre en el mercado internacional de antigüedades, así como en la literatura generada por anticuarios y arqueólogos. Como anotaba ya en el siglo xx el arqueólogo sueco Sigvald Linné, “se puede decir que no hay ningún museo importante para la etnografía en general cuya sección de América no tenga una colección más o menos extensa de vasijas de la provincia de Chiriquí” (Linné 1929, 95). Posteriormente, durante la primera mitad del siglo xx, se sumarían los hallazgos monumentales efectuados en las provincias de Coclé y Veraguas, tales como los cementerios de El Caño y Sitio Conte (Verrill 1927; Lothrop 1937), para consolidar el occidente de Panamá como la zona de mayor importancia arqueológica del país, afirmando así la marginalidad del área oriental y en especial de la provincia del Darién.

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo xix se desató un auge de guaquería en las vertientes del curso medio del río Cauca, como parte de la colonización antioqueña por el occidente de Colombia (Parsons 1997, 67; Valencia 1989), y del despliegue del mercado local e internacional de antigüedades. Ernesto Restrepo (1912) adscribió en 1892 buena parte de estos hallazgos a la tribu de los quimbayas, situada en la región del Quindío, según la lectura de los textos españoles del siglo xvi. Esta etiqueta pronto adquirió renombre internacional debido a los vistosos objetos de oro que solían asociársele (Brinton 1895; Seler 1893b). En consecuencia, a los quimbayas fueron atribuidos muchos de los hallazgos efectuados en áreas diferentes al Quindío, como Antioquia y presumiblemente también el Chocó.

En estas condiciones, se comprende que en las síntesis sobre Suramérica y Centroamérica que publicó el arqueólogo británico Thomas Joyce (1912 y 1916), entre Chiriquí al oeste y Quimbaya al este no existían básicamente más noticias que las crónicas del siglo xvi. No obstante, destacaba el autor que Antioquia y el Darién resultaban prioritarios para efectuar investigaciones que podrían contribuir a la comprensión de las relaciones entre sociedades precolombinas de Centroamérica y Suramérica, las cuales, conjuntamente con las áreas Quimbaya, Coconuco y Chibcha, conformaban los principales “centros culturales” de la antigua Colombia (Joyce 1912, 275). Esta distinción fue seguida de cerca en otros ejercicios de síntesis, como el de Clark Wissler (1922, 281), quien proponía una clasificación arqueológica de Colombia compuesta por las culturas de Antioquia, Cartago (Quimbaya), Popayán (Coconuco) y Chibcha, dejando por fuera el área del Darién.

Con respecto a esta última zona, en 1926, Herbert Krieger, al referirse a la antigüedad de las sociedades indígenas del sureste de Panamá, indicaba:

No se han descubierto trabajos de piedra antiguos, tampoco lugares de enterramiento que ofrezcan la riqueza de datos arqueológicos que han sido descubiertos y estudiados en las huacas y ofrendas de cerámica de Chiriquí, al oeste de Panamá. Semejanzas y diferencias en la lengua, los rasgos culturales y los tipos físicos presentes en las tribus existentes en el sureste de Panamá, en relación con los grandes centros culturales aborígenes hacia el norte y hacia el sur, respecto de los cuales son marginales, constituyen la única guía confiable para desentrañar su pasado (Krieger 1926, 12).

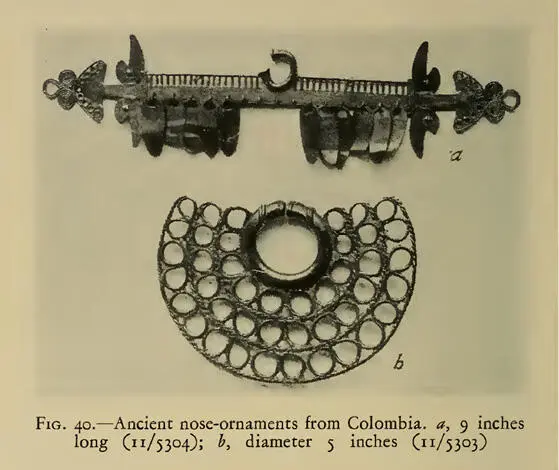

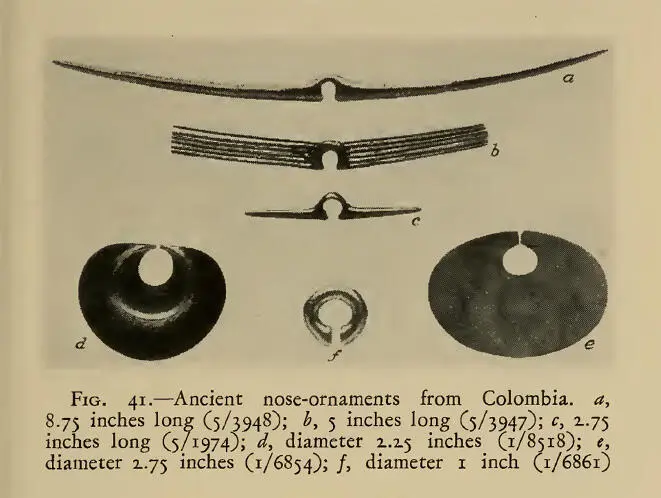

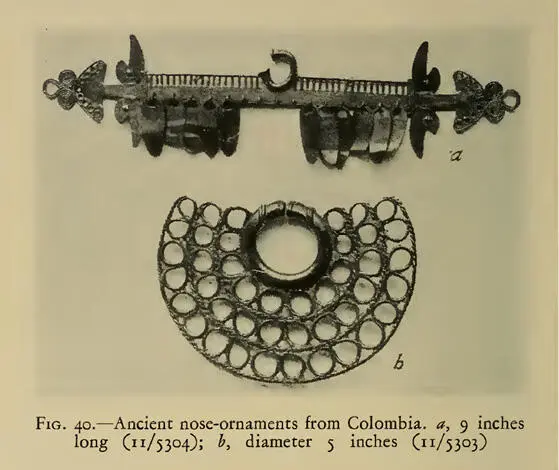

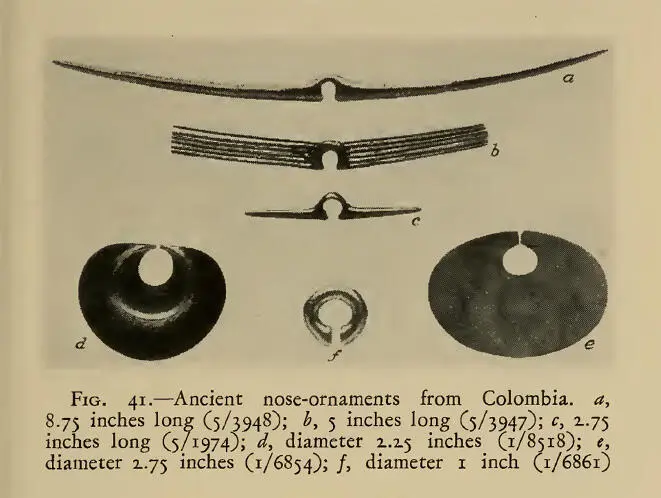

Es de notar que no aparecía en ninguna de estas tempranas regionalizaciones arqueológicas el área del Sinú, tal vez porque solo desde principios del siglo xx es cuando comienzan a reportarse con frecuencia hallazgos de interés arqueológico para la zona, lo cual se refleja en el ingreso de piezas en colecciones colombianas, pero sobre todo en los museos extranjeros (Falchetti 1995, 22; Orchard 1927; Restrepo 1917b; The Washington Post 1920) (véanse figuras 2.11 y 2.12).

Figura 2.11 Piezas con proveniencia del Sinú, en el Museo Nacional de los Indios Americanos

Fuente: Tomada de Orchard (1927, 120).

Figura 2.12 Piezas con procedencia del Sinú, en el Museo Nacional de los Indios Americanos

Fuente: Tomada de Orchard (1927, 121).

Hay alguna referencia más temprana sobre la excavación de “mogotes” o túmulos funerarios en el Sinú por parte de habitantes locales, tal como lo refirió a mediados del siglo xix el explorador francés Luis Striffler (1920, 44). Pero es posible que a principios del siglo xx los hallazgos se hayan incrementado a raíz de la expansión de las fincas ganaderas que los antioqueños comenzaron a establecer en la zona (Ocampo 2007, 16), tal como se deduce de las referencias que Luis Arango Cano hace de jornadas de guaquería en el Sinú (Arango 1924, 316). En todo caso, como habrá notado el lector, no pocas de las evidencias reportadas para el Chocó norte en el siglo xix poseen rasgos formales y tecnológicos afines a la orfebrería que hoy se denomina como estilo Zenú (Falchetti 1995). Semejanza que sería confirmada durante el siglo xx, cuando se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas en ambas regiones.

La relativa escasez de información arqueológica para el Chocó norte contrasta con la profusión de noticias de valor etnográfico y lingüístico que se venían generando sobre las sociedades indígenas del área desde mediados del siglo xix (p. ej. Posada 1871; Bell 1909; Étienne 1887; Pinart 1887; Posada 1871; Reclus 1881; Seemann 1853; Uribe 1882; Uribe 1885; White 1883), repertorio al que se fueron sumando observaciones realizadas por misioneros durante la primera mitad del siglo xx (Anónimo 1929; Santa Teresa 1924; Santísimo Sacramento 1936). Ello implicó que antes del establecimiento de cualquier clasificación de carácter arqueológico se plantearan grupos lingüísticos para definir la identidad cultural de los indígenas contemporáneos o precolombinos. Por ejemplo, Daniel Brinton (1891, 175) estableció la existencia de un stock lingüístico chocó que incluía la lengua que se hablaba en Cañasgordas, y Walter Lehmann (1920, 70 y ss.) consideró el dialecto chocó como parte de la familia lingüística chibcha. Paul Rivet (1912 y 1943-1944), por su parte, se refería a un grupo lingüístico chocó que más tarde afilió al tronco lingüístico karib.

Читать дальше