Hoy en día, una de las principales discusiones en torno a los dh ha sido, precisamente, la relacionada con la construcción de indicadores. Existen varias tipologías, aunque, para fines prácticos, utilizamos la generada por la oacnudh. Esta instancia propone tres tipos de indicadores (oacnudh, 2006, 2008): estructurales, de proceso y de resultado. Los primeros reflejan la ratificación o aprobación de instrumentos jurídicos y la existencia de los mecanismos institucionales básicos necesarios para facilitar la realización del dh en cuestión, es decir, dan cuenta, esencialmente, de la acción estatal, ya sea por medio de la firma de los tratados en materia de dh, o a través de actos legislativos específicos o mecanismos de política pública.

Los indicadores de proceso buscan observar los esfuerzos del Estado por medio de la generación de políticas públicas en derechos concretos; de nueva cuenta, la unidad de medición es el Estado. En cambio, los indicadores de resultado reflejan los logros individuales y colectivos, permiten mirar la realización de un derecho en un determinado contexto. A diferencia de los dos anteriores, aquí la unidad de análisis es el nivel de vida tanto de las personas, como de los colectivos que integran un determinado país. Éste es el tipo de medición que interesa en este libro.

Con el fin de analizar el ejercicio de los derechos estudiados en este volumen, se encontrarán dos opciones: la primera se encuentra en los capítulos séptimo, octavo y noveno, que, como señalan Georgina Flores-Ivich y Rodrigo Salazar-Elena, en el séptimo capítulo, sigue la línea de Fukuda-Parr et al. (2009), quienes “consideran que el desempeño de un país, en términos del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, se define por el nivel en que la población disfruta de resultados determinados” (Flores-Ivich y Salazar-Elena).

La segunda fundamenta la medición del disfrute desde el enfoque de los dh, es la que se utiliza en los capítulos décimo, undécimo y duodécimo sobre derecho a la alimentación, derechos laborales e integridad personal, respectivamente, en los que se deducen los indicadores de resultados a partir de las obligaciones estatales relacionadas con el contenido del derecho a estudiar.

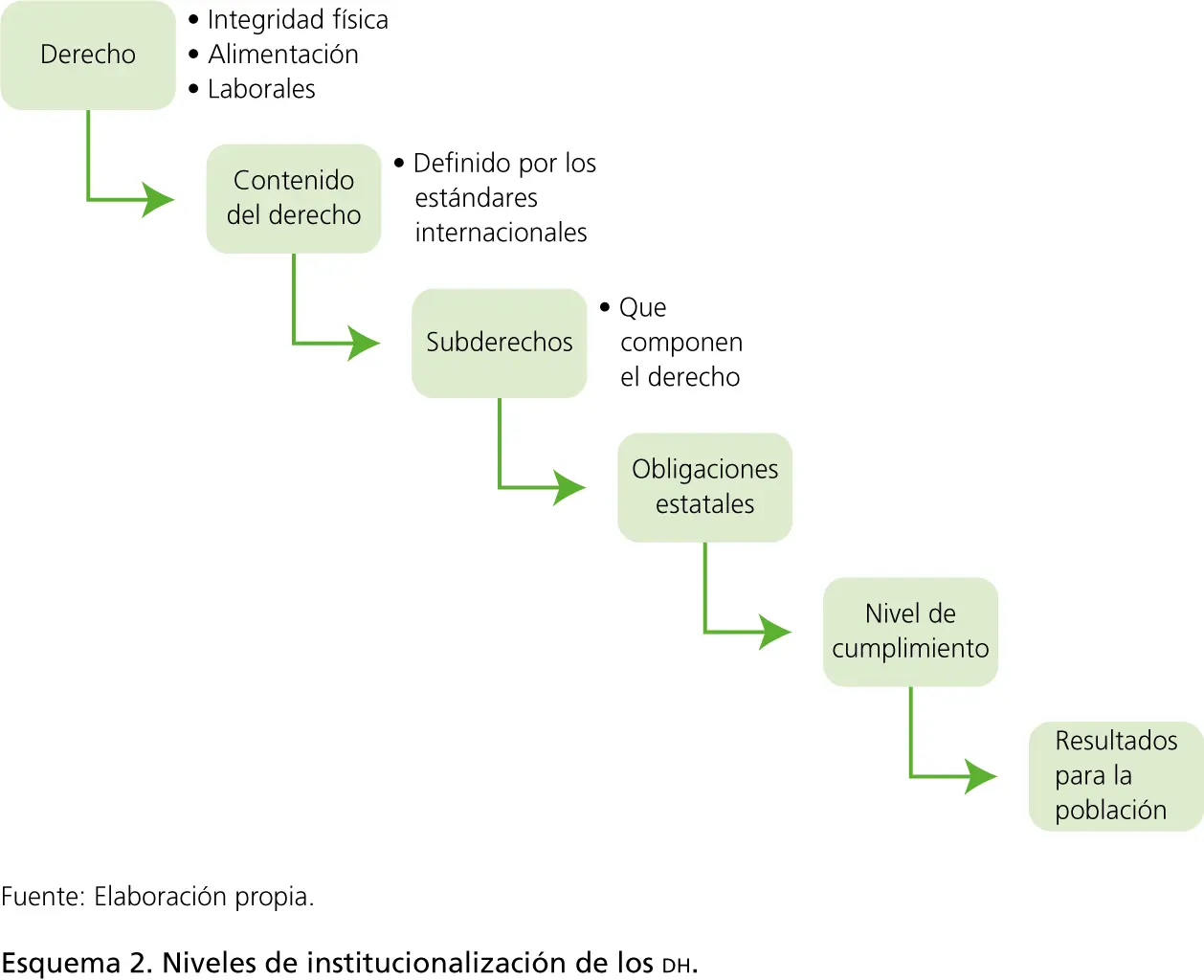

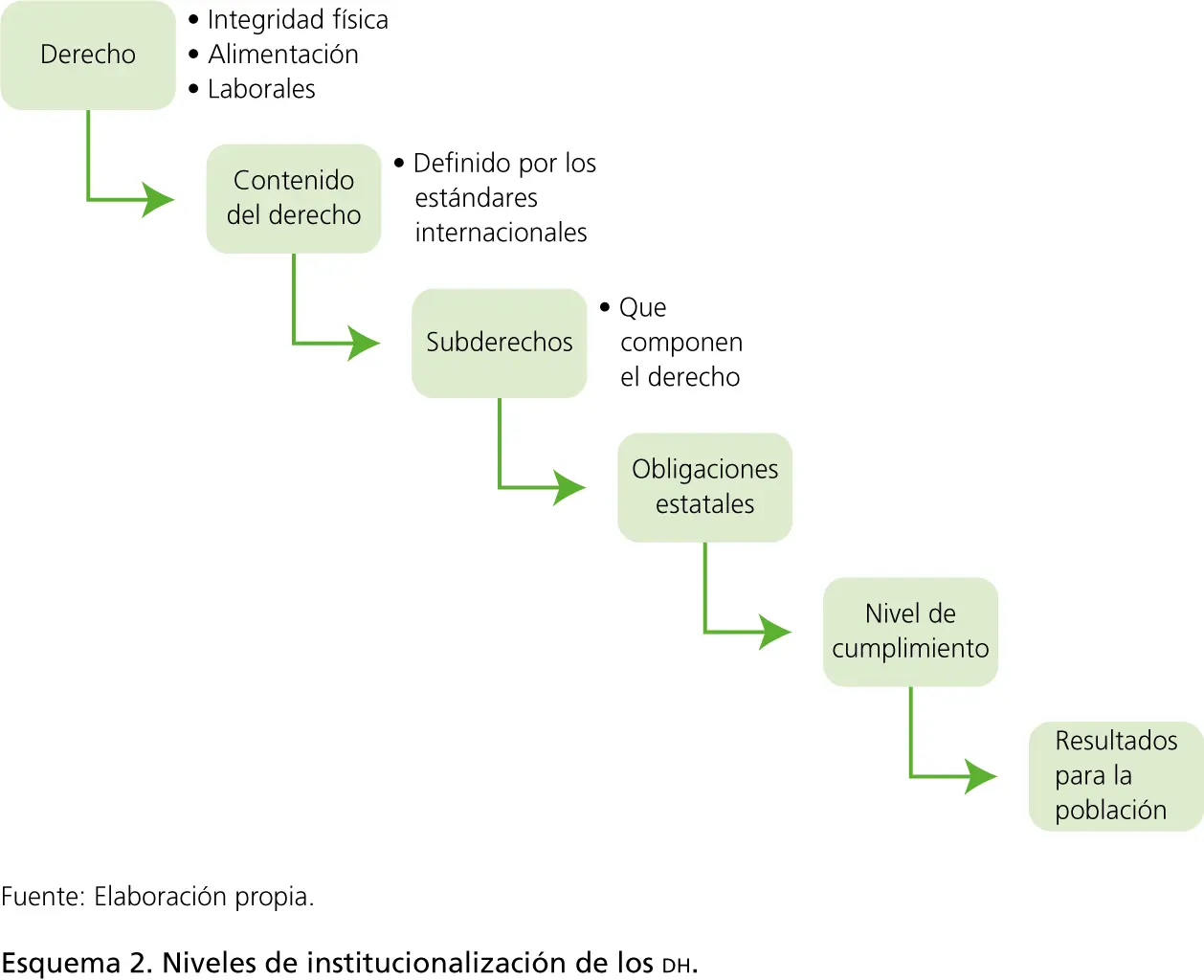

En esta medición del disfrute, desde las obligaciones estatales, se utilizó el método de “desempaque” de los derechos (Hunt et al., 2008; Serrano y Vázquez, 2013), el cual consiste en la operacionalización de los derechos a partir de las múltiples obligaciones que los componen, además de la medición de resultados vinculados con esas obligaciones. Dicho método nos permite relacionar los niveles de institucionalización con los de ejercicio del derecho, sin perder de vista la intención del enfoque de los dh. El esquema que se presenta a continuación presenta la lógica del proceso realizado.

Esquema 2. Niveles de institucionalización de los DH.

La primera operación para la conformación del desempaque, una vez identificado el derecho que interesa, es la especificación de los múltiples subderechos que lo integran. Por ejemplo, en el análisis que Daniel Vázquez, Liliana Coutiño y Ruth Navarrete realizan de los dh laborales (dhl), hacen un desempaque a partir de dos clasificaciones entrecruzadas: una división inicial entre derechos individuales y colectivos, y otra clasificación sobre tipos específicos de subderechos, como el derecho al empleo suficiente, al salario digno, a la formación de sindicatos y a la huelga. Así, el primer paso del desempaque de los dhl quedaría como se muestra en el cuadro 1.

| Cuadro 1. Construcción de subderechos en los dhl |

| Derechos individuales |

Derecho al empleo suficiente |

| Derecho al salario digno |

| Derechos colectivos |

Derecho a la formación de sindicatos |

| Derecho a la huelga |

| Fuente: Elaboración propia. |

Una vez identificados los subderechos que se trabajarán, es cuando comenzamos con el desempaque de las obligaciones a partir de dos elementos: las obligaciones generales y los elementos institucionales. Las primeras son las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los dh, que siempre se atienden en combinación con los elementos institucionales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad; mientras que las obligaciones generales especifican el tipo de actividad que el gobierno en turno ha de realizar, los elementos institucionales nos señalan las características específicas que dicha actividad cumplirá para tenerse por realizada.

Con estos tres elementos (subderechos, obligaciones generales y elementos institucionales), se desempaca un derecho en sus múltiples dimensiones. A estas últimas dimensiones se asigna algún indicador. Así, como bien señala Rosa María Rubalcava en el primer capítulo, en realidad los indicadores seleccionados no miden la expresión total del derecho, sino que sólo dan cuenta de algunas propiedades o rasgos del ejercicio del derecho.

Por ejemplo, en el décimo capítulo, Karina Ansolabehere y Ruth Navarrete analizan el derecho a la alimentación, a partir de su disponibilidad por medio de algunos indicadores y dimensiones: índice de producción de alimentos, participación del sector agrícola en el pib, importaciones de alimentos (porcentaje de importaciones de mercaderías), suministro promedio de energía alimentaria adecuada y la variabilidad per cápita de suministro alimentario.

Una segunda dimensión es la accesibilidad a los alimentos, específicamente la de tipo económico o asequibilidad, la cual se mide con los siguientes indicadores: pib per cápita, ppp (constantes 2005 internacional), población que vive con menos de dos dólares al día e índice de nivel de precios de alimentos.

Una tercera dimensión es la calidad de los alimentos, medida con los siguientes parámetros o indicadores: suministro de grasa (g/per cápita/día), suministro de proteína animal (g/per cápita/día), instalaciones sanitarias (porcentaje de la población con acceso) y agua potable (porcentaje de la población con acceso).

Como se advierte en cada capítulo, independientemente de la opción de definición de indicadores seleccionados, en todos los casos se construyen índices por medio de la técnica de análisis de componentes principales, los cuales nos dan cuenta del grado en que la población accede a ese derecho o a los bienes que éste supone.

Más allá de la construcción específica de los indicadores, índices y del modelo estadístico aplicado, todo lo cual se detalla en cada capítulo, un aspecto llamativo es la falta de información para medir el ejercicio efectivo de los dh en los diecisiete países latinoamericanos analizados en el periodo 1990-2010.

En términos generales, varios de los problemas provenían de la existencia de indicadores pertinentes (aunque incompletos) para analizar el periodo propuesto, o todos los países que se estudiarían, por ejemplo, aspectos como la ausencia de indicadores para calcular el grado de desarrollo de algunas obligaciones y elementos institucionales específicos, en particular, la accesibilidad geográfica, la no discriminación (existencia de indicadores segmentados que permitan estudiar grupos en situación de vulnerabilidad) y, en algunos casos, la calidad específica del derecho, por ejemplo, no sólo cuántos médicos, gasto en medicinas o instrumental médico, sino cuestiones como el tiempo de espera para una cita de especialidad o una cirugía, o si las medicinas distribuidas eran de última generación.

Otro elemento institucional que prácticamente carece de indicadores es la aceptabilidad, si la población objetivo concuerda con la forma en que se cumple el derecho específico y cómo se generó ese acuerdo. Además, hay subderechos para los cuales simplemente no existe ningún indicador disponible para medir el ejercicio del derecho, como los derechos colectivos inherentes a los dhl. Esta situación opera como un llamado de atención sobre la necesidad de construir sistemas de medición que, desde el enfoque de los dh, permitan realizar un adecuado seguimiento y supervisión, así como análisis de impacto de las políticas desarrolladas. El proyecto del atlas de los dh que presenta Todd Landman en el tercer capítulo, es un ejemplo de las iniciativas emprendidas para superar las brechas de medición.

Читать дальше