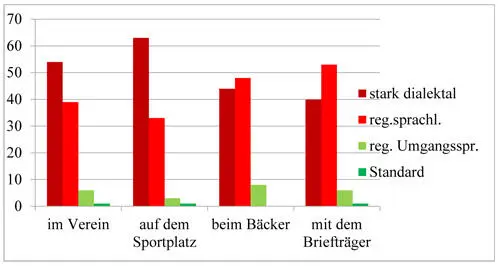

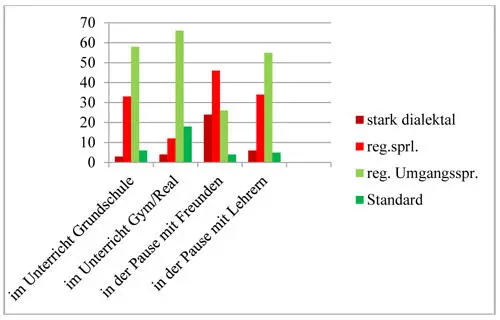

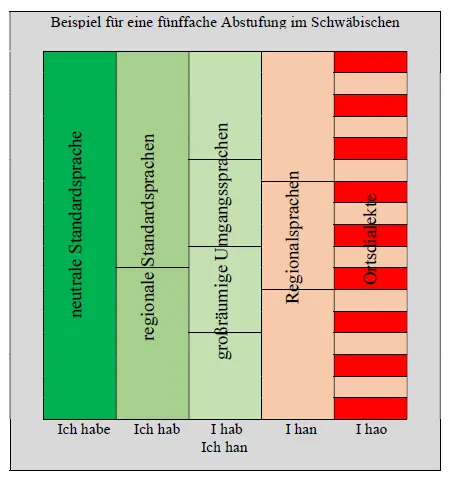

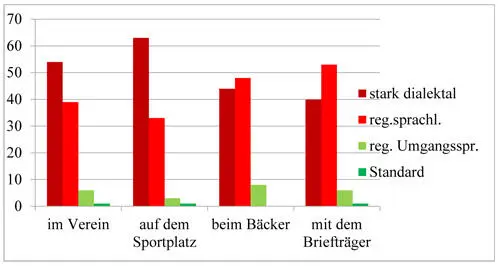

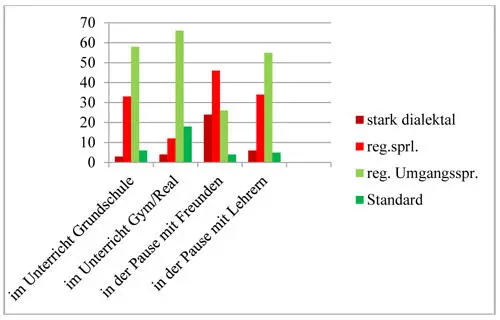

Wann wechseln die Süddeutschen nun eigentlich von Stufe zu Stufe oder innerhalb des Kontinuums auf der Skala vom bodenständigen Ortsdialekt zur Standardsprache? Um diese Frage für Baden-Württemberg zu beantworten, wurde in den Jahren 2010–2012 am Ludwig-Uhland-Institut der Universität Tübingen eine Umfrage durchgeführt, bei der über das ganze Bundesland verteilt Rathäuser mit der Bitte angeschrieben wurden, auf einer Skala von A bis G anzukreuzen, in welcher Situation man im jeweiligen Ort mehr Ortsdialekt (A) oder mehr „Hochdeutsch“ (G) spricht. 136 Ortschaften beteiligten sich. Wenn man die beiden Extreme A und B sowie F und G jeweils zusammenfasst, kommt man zu folgendem Ergebnis: Der Anwendungsbereich der bodenständigen Ortsmundart (Stufen A, B) ist in Baden-Württemberg zunächst einmal überall die Familie, wobei mit den Großeltern noch „stärker“ Dialekt gesprochen wird als mit den Geschwistern, und mit den Geschwistern wiederum noch „stärker“ Dialekt gesprochen wird als mit den eigenen Kindern. Des Weiteren wird der Ortsdialekt noch relativ häufig mit den Freunden, guten Bekannten und im Verein gesprochen. Die Stufen C und D, die man mit einer Art RegionalspracheRegionalsprache und regionaler UmgangsspracheUmgangssprache gleichsetzen kann, werden nach Angaben unserer Gewährspersonen in den Ortschaften Baden-Württembergs im Gespräch mit dem Briefträger, mit dem Metzger und Bäcker sowie auf dem Rathaus eingesetzt, insofern dieses noch im Ort ist. Die Stufen E, F und G, die zunehmend in Richtung Standard gehen, findet man bei uns in den Schulen, wobei man in der Grundschule noch etwas dialektaler spricht (Stufe E) als im Gymnasium (Stufe F). Die Stufe F ist dann auch die sprachliche Ebene, auf der man Fremden, Norddeutschen wie Ausländern, begegnet. Sie ist aber auch auf den Ämtern in der Stadt angebracht. Die letzte Stufe auf dem Weg zur HochspracheHochsprache (Ebene G) ist schließlich für einen Anruf bei einer Mitmachsendung im Radio reserviert.

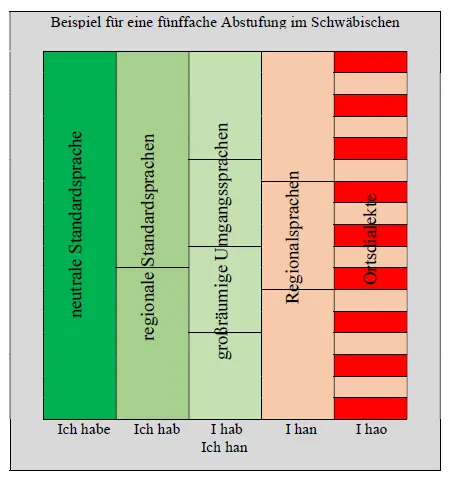

Abb. 6:

Abb. 6:

Beispiel für Zwischenstufen im Schwäbischen.

Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, wie differenziert die sprachliche Situation in Baden-Württemberg ist, und wir können davon ausgehen, dass eine Umfrage zum Beispiel in Bayern zu ähnlichen Ergebnissen, vermutlich sogar mit noch stärkerer Dialektverwendung, kommen würde.

Welche sprachliche Ebene wählt man in Baden-Württemberg im Gespräch …? (Angaben in %)

Abb. 7:

Abb. 7:

Verwendung von Dialekt und Standard im Alltag in Baden-Württemberg: Freizeit.

Welche sprachliche Ebene wählt man in Baden-Württemberg im Gespräch …? (Angaben in %)

Abb. 8:

Abb. 8:

Verwendung von Dialekt und Standard im Alltag in Baden-Württemberg: Schule.

3.4 Die Zukunft der Dialekte

Die Entwicklung einer Sprache vorherzusagen, ist eigentlich unmöglich. Wie oft wurde schon der Untergang der Dialekte beklagt – und dennoch existieren sie weiterhin. Sogar in der Schweiz war diese Befürchtung einmal vorhanden und heute ist dort das Gegenteil eingetroffen. Dennoch soll an dieser Stelle auf die voraussichtliche Entwicklung der Dialekte in Süddeutschland kurz eingegangen werden.

Der Sprachalltag in Süddeutschland spielt sich heute weitgehend auf der Ebene der überregionalen Sprachform ab. Der alte Ortsdialekt lebt zwar noch auf dem Land, aber auch dort hat er in den überregionalen Formen eine mächtige Konkurrenz. Für viele Einheimische sind diese überregionalen Ausformungen kein Dialekt mehr, doch ist dies letztendlich auch wieder ein Dialekt, wenn auch nicht mehr der alte Basisdialekt der Großeltern. In dieser Zwischenposition zwischen dem alten Basisdialekt und der im ländlichen Raum unter Einheimischen nicht angebrachten Standardsprache dürften sich die überregionalen Formen (RegionalspracheRegionalsprache, regionale UmgangsspracheUmgangssprache) gut halten können. Dies sieht auch der langjährige Direktor des Bayerischen Wörterbuchs für Bayern, Anthony RowleyRowley, Anthony, so:

„Ich persönlich bin nicht überzeugt, dass sich gegenwärtig bayernweit ein dramatischer Rückgang des Dialektsprechens vollzieht. Ich glaube aber, außerhalb der städtischen Ballungsräume einen gewissen Umbau erkennen zu können, eine kontinuierliche Anpassung an überregionale PrestigevariantePrestigevarianten, aber eher an eigene, innerbayerische Prestigevarianten.“1

In ländlichen Regionen entstehen zwar überörtliche UmgangsspracheUmgangssprachen, aber die können so dialektnah sein, dass sie selbst als Dialekt empfunden werden – und auch die Ortsmundarten sind daneben teilweise recht gut erhalten. Zusätzlich braucht und gebraucht man allerdings die Schriftsprache wie nie zuvor. Vor hundert Jahren hatte man in Süddeutschland außerhalb von Kirche und Schule kaum Gelegenheit, gesprochenes Schriftdeutsch zu hören, geschweige denn selbst zu sprechen. Heute ist die Standardsprache allgegenwärtig.

3.5 Regionale Varianten in der mündlichen Standardsprache

Im Jahr 1989 veröffentlichte Werner KönigKönig, Werner seinen „Atlas zur Aussprache des Schriftdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland“.1 Darin erbrachte er nach einer Untersuchung mit Studierenden aus den verschiedensten Regionen, die in einer offiziellen Situation verschiedene Texte sprechen sollten, als Erster den Nachweis, dass das angeblich allgemein gültige Hochdeutsch eine Fiktion und auch in öffentlichen Situationen eine geografisch bedingte Variation vorhanden ist. Zu den von ihm beobachteten regionalen Varianten gehören zum Beispiel:

(a) die stimmhafte Aussprache des - s - in Base : Hier liegt der bekannte Fall vor, dass die normgerechte stimmhafte Aussprache nur im Norden und in der Mitte vorkommt.

(b) die Aussprache des Ch - in Fremdwörtern wie China, Chemie : Diese Wörter haben im Norden den normgerechten Ch -Laut (auszusprechen wie im Wort ich ), während sie im Süden mit einem k -Laut gesprochen werden.

(c) die Aussprache von anlautendem Pf - in Pferd : Personen aus dem Nordosten sprachen das Wort mit dem nicht normgerechten F - im Anlaut: Ferd .

(d) die Aussprache von -ig in der Nebensilbe in Wörtern wie Pfennig : KönigsKönig, Werner Untersuchung zeigte sehr deutlich, dass der Süden und die westliche Mitte das - ig mit einem Explosivlaut sprechen, während der Norden den normgerechten ich -Laut hat.

(e) die Aussprache des - g in der Endsilbe - ung in Täuschung : Personen aus dem Norden sprachen die Endung mit einem nicht normgerechten - g bzw. sogar als - k aus, besonders im Osten (bis in die Mitte hinein), also Täuschunk , ebenso Hoffnunk .

Nach seiner Untersuchung schlägt KönigKönig, Werner folgende Regelung vor: Erlaubt soll alles sein, was in einer größeren Region den Aussprachegewohnheiten der Gebildeten in formal hochstehenden Situationen entspricht oder was in der gleichen Sprechweise in hinreichender Häufigkeit ohne spezifische regionale Verteilung vorkommt.2

Nina BerendBerend, Nina hat KönigsKönig, Werner Ansatz ausgebaut:3 Auch für sie gibt es im Deutschen regionale Gebrauchsstandards, d.h. geografisch definierte Varietäten und SprachgebrauchsmusterSprachgebrauch. Sie haben im jeweiligen regionalen Kontext hohes Prestige und sind sowohl im informellen wie auch im formellen Gebrauch angemessen. Sie weisen auf allen Ebenen Unterschiede sowohl zur Standardsprache als auch zu den Dialekten auf. Für Berend ist Deutsch daher eine pluriareale Sprache. Sie plädiert „für einen erweiterten Standardbegriff, der es erlaubt, auch verbreiteten bzw. gängigen sogenannten umgangssprachlichen Phänomenen eine normative Geltung, d. h. eine Standardqualität zuzuschreiben.“4

Читать дальше

Abb. 6:

Abb. 6: Abb. 7:

Abb. 7: Abb. 8:

Abb. 8: